JAの活動:創ろう食と農 地域とくらしを

改革は「経済効率」よりも「地域に寄り添う」姿勢で 榊田みどり・農業・農政ジャーナリスト2014年8月5日

・地域の多様性産業論は無理

・地域への貢献堂々と主張を

・買い物弱者に移動購買車で

・外部に向けて価値の発信を

政府の「農協改革」は「農協」をターゲットにしながら「協同組合」という存在自体への理解がない。榊田氏は農業生産だけではなく「生活の中で必要とする事業を担うのが協同組合だ」と指摘し、今回の改革議論では「協同組合の原理」と「地域への貢献」を堂々と主張すべきと強調する。ただ、協同組合らしい組織をつくっているかも問われることになる。

農業を産業政策の面だけでとらえ、その担い手組織としてだけ農協を見れば、「なぜ総合農協が必要なのか」という疑問が湧いても不思議はない。その意味で、規制改革会議が打ち出した農協改革案は、まさに産業政策という一面的なとらえ方での農業・農協のあり方批判と感じる。

◆地域の多様性 産業論は無理

しかし現実の農業現場は、産業政策だけでなく、地域政策とのバランスを考慮しなければ動かない。地域というのは、さまざまな考え方を持つ異質な人々の集まりだ。なによりそこには、農業だけでなく、子育て、教育、高齢者福祉、生活文化などを包括した人々の営みがある。農業生産効率化だけの尺度で生きているわけではなく、マネー資本主義とはちがった共助の経済(助け合い)や自給の経済が、まだ色濃く残る地域も多い。

しかし現実の農業現場は、産業政策だけでなく、地域政策とのバランスを考慮しなければ動かない。地域というのは、さまざまな考え方を持つ異質な人々の集まりだ。なによりそこには、農業だけでなく、子育て、教育、高齢者福祉、生活文化などを包括した人々の営みがある。農業生産効率化だけの尺度で生きているわけではなく、マネー資本主義とはちがった共助の経済(助け合い)や自給の経済が、まだ色濃く残る地域も多い。

つまり、経済効率という視点での机上の論理で、スッパリと割り切れるものではない。はたから見れば、もどかしさを感じることもあるが、それが地域の多様性にもつながっている。実際に農村現場を歩き、そこに住む人々や農業の多様性に出会わなければ、この複雑さはなかなか理解してもらえないかもしれない。

農協が地域で担っている役割も、「農業者」にとっての経済効率性という視点から見れば、不可思議に映るにちがいない。なぜ農業とは無関係の信用共済事業が経営の柱なのか、なぜ高齢者福祉事業や冠婚葬祭事業があるのか。

ひとつひとつの事業を単独でみれば、同業の民間企業との公平性を欠いているではないか。農協は「農業者(規制改革会議は、専業農家や農業法人などの担い手だけに“農業者”を絞っている印象を受ける)」のための組織であるべきで、農業生産・流通という経済事業に特化すべきではないかという批判が生まれる。

つまりは、協同組合という存在自体への理解がない。協同組合は、組合員の共助組織であり、協同活動が基礎にある。組合員が、仕事だけでなく、生活の中で必要とする事業を担うのが、協同組合だ。

◆地域への貢献堂々と主張を

農業所得の比率が下がり、兼業農家や土地持ち非農家など組合員が多様化し、准組合員として非農家の地域住民も加わったことで、組合員のニーズは多様化した。農協の事業の多様化は、組合員の多様化の反映でもある。

共助組織だから、採算ベースに乗らない事業も、組合員のニーズがあれば取り組む。信用共済事業や冠婚葬祭事業の利益が、不採算でも地域に必要とされる事業の赤字をカバーする。自治体合併が進み、財政難の中で行政サービスが縮小される中、多くの地域では、農協が担うこれら半公共的役割が欠かせなくなっている実態を、私は取材を通して見てきた。

もちろん、組合員が多様化し、専業農家の意見がなかなか反映されなくなったことに対する専業農家の不満の声を聞くことが多い。経済事業の改革は確かに必要だろうが、農協の役割を経済事業だけに特化しようとする今の農協改革案に対しては、協同組合の原理と、今までの地域への貢献度を堂々と主張すべきだと私は考えている。改革するなら、地域協同組合としての農協のあり方を積極的に認める方向で農協法との整合性をとるべきだと私は思う。

むしろ問題は、堂々と協同組合の原理や地域への貢献を主張できる農協が、現にどれだけあるか、ということではないだろうか。

90年代後半から始まった農協改革の中で、不採算部門の生活事業の縮小が、目に見えて進んだ。「カネにならない事業」として軽視する風潮も、以前にも増して強まった気がする。

それだけ経営の厳しい農協が増加したということでもあるのだろうが、私には、農協が協同組合らしさをどんどん脱ぎ捨てていくようにも見えた。子育て支援や高齢者介護などの生活支援、食農教育や食生活改善運動、配食サービスなどは、地域協同組合にとって非常に価値のある活動だったはずだ。

◆買い物弱者に移動購買車で

数年前の冬、新潟県JA十日町の子会社(株)ラポート十日町が運営する移動購買車の取材に訪れたことがある。積雪が3mを超える山間部の松代地区を、約500アイテムの商品を乗せた移動購買車が巡回していた。

松代地区に訪れるのは週2回。同社は3台の移動購買車を所有し、日曜を除く週6日間、3台が管内の山間部をくまなく回っている。

同社によると、1台あたり年間500万円?600万円の運営コストがかかり、この事業だけを見れば赤字だ。同社は、冠婚葬祭事業や旅行事業を行っており、移動購買車のコストは他事業の収益でカバーしている。移動購買車自体は、現JA十日町になる以前、すでに30年以上前に、車を持たない組合員や農繁期で買い物に行く時間のない組合員の要望を受けて運行を始めたという。

その後、21店舗あったAコープ事業が大手量販店に押され再編を余儀なくされた08年度、JAが各地区と話し合い、[1]店舗を存続する代わり、利用運動によって前年比を下回らない利用高を維持する[2]店舗運営を地区に移管し、商品管理・仕入れ実務をラポート十日町が担う[3]店舗を閉鎖し、移動購買車を導入する、という3つの選択肢から、その後の方向性を地区ごとに選択。2店舗が地区運営となり、移動購買車が3台となった。

「移動購買車だけでの黒字化は難しいかもしれないが、必要とされている事業。経済が縮小し、農業情勢も厳しい時代ですが、こういう時代だからこそ農業協同組合の基本に帰れと。組合員と一体になり、苦しみも共有しながら、組合員の営農とくらしを支えるための運営をするのが農協の使命」と、自らも農家出身の澤口茂利社長(当時)は、語っていた。

現実には、澤口氏の言う「農協の使命」を果たし切れていない農協が少なくない。事業不振や合併を機にAコープが撤退し、「買い物弱者」問題が顕在化する中、地元住民がNPOや協同組合を組織し、店舗運営に乗り出すケースも登場し始めた。こちらのほうが、よほど協同組合らしい。

Aコープの撤退を受けて農協ではなく生協が移動販売車を走らせているケースも少なくない。近年では、スーパーやコンビニも移動販売事業に参入している。

不採算部門を切るのは簡単だ。しかし、時代のニーズにそぐわなくなった事業を切る一方で、新たな形の生活事業を立ち上げる“スクラップ・アンド・ビルド”を模索しなければ、事業は縮小の一途をたどるしかなくなる。すべての農協がそうだとは言わないが、目先のカネに追われるばかりで、その危機感が希薄な農協が多いのではなかろうか。

◆外部に向けて価値の発信を

今まで出会った農協の中には、地域に寄り添い、組合員の主体性を活かそうと努力しているケースも少なからずあった。しかし、それらの農協でも、自分たちの活動や協同組合の価値を外部に発信するという意識は希薄だ。

協同組合は、組合員の理解さえ得られれば満足しがちで、結果、内向き志向になりがちな組織形態でもある。生協にも言えることだが、それだけに、組合員の意見をくみ取る風通しの良い「協同組合らしい組織」への脱皮を改めて考えると同時に、地域に広く協同組合の意味を発信する意識も必要ではないだろうか。

重要な記事

最新の記事

-

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 A熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 A熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

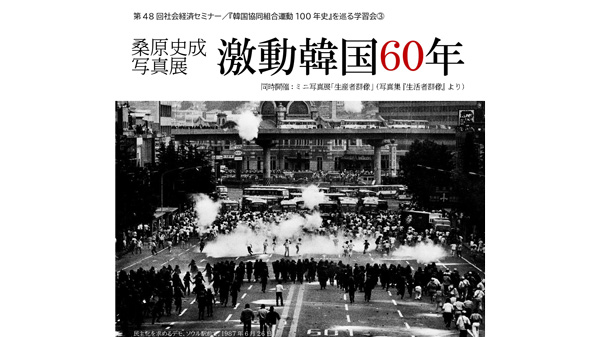

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日 -

まるまるひがしにほん「岩手物産展 by いわて銀河プラザ」開催 さいたま市2026年2月4日

まるまるひがしにほん「岩手物産展 by いわて銀河プラザ」開催 さいたま市2026年2月4日