JAの活動:【第29回JA全国大会特集】コロナ禍を乗り越えて築こう人にやさしい協同社会

【インタビュー】農林中央金庫 奥和登理事長 「いのち」の根源追求【第29回JA全国大会特集】2021年11月10日

10月29日に開催した第29回JA全国大会は「持続可能な農業・地域共生の未来づくり」を決議した。今回は中長期を見通してどう取り組むかが課題となる。今の時代をどう捉え、どう地域農業と暮らしを支える事業を展開するか。奥和登農林中金理事長に聞いた。(聞き手は谷口信和東京大学名誉教授)

農林中央金庫 奥和登理事長

農林中央金庫 奥和登理事長

谷口 今の時代をどう見るか。私は気候危機、コロナ危機、そして格差拡大による分断と対立の危機の三つが連動しているのだと思っています。そして、その根っ子に新自由主義的グローバリーゼーションがあるのではないか。現状をどうみていますか。

奥 コロナ危機は抜き打ちテスト、気候危機は期末試験だとよく言われます。つまり、コロナのような抜き打ちテストは何回も来る一方、期末試験は1回しかないということです。気候危機への対応は、間違えば「有史の最期」にもなりかねないのでしっかり対応していかなければなりません。

グローバリゼーションについて、私はよくハムスターをイメージします。人間も、効率優先で一旦走り出すと、ぐるぐる回って際限がなく止まらないということかもしれません。

そうしたなか、コロナ禍に何を学ぶかは大切です。例えば、中世のペスト禍の後にルネサンスがあったように、今回は価値の基準がお金から何かに変わるかどうか、もしくはお金プラスアルファの価値をどう発見できるかが大切だと思っています。ここでどのくらい立ち止まって考えられるかにかかっています。

谷口 具体的にはどんな取り組みをしていますか。

奥 昨年、私たちの存在意義、パーパスを議論するなかで、三つの「いのち」について考えました。「人間のいのち」と「生物(食べ物)のいのち」、そして「星(地球)のいのち」です。これらは一体不可分であり、つながっているのだから、自分事として「地球のいのち」を考えようということです。そのうえで、2030年における投融資先等のGHG排出量半減(2013年対比)など、中長期目標を掲げました。

谷口 「いのち」という言葉は今、人々の気持ちにフィットするのではないでしょうか。

奥 カーボンニュートラルに向けて何をやっていくのか、ここは敢えて大胆に宣言して、自分たちは一歩でも前に進む、というアプローチをしていく必要があります。そうすればどこかで局面がぐっと変わる。

同時に、気候変動と食料の問題を考えると、海外からCO2を大量に出しながら運んできた食料を食べるのではなく、国消国産を進めていくべきではないか、という考え方もあります。それは単に食料安保の話だけではなく、「地球のいのち」という観点から、負荷をかけないライフスタイルに変わっていくということです。

国消国産を進めるうえでも、消費者に対し「地球に負荷をかけない食生活をしましょう」というメッセージが大切だと思います。

谷口 今の指摘は従来のフードマイレージの議論を気候変動対応と結びつけたところに先進性があると思います。では、日本の農業の課題についてはどう考えますか。

奥 私は「レジリエンス」という言葉を当てればよいと考えています。それは再生産ができるかどうか、農産物を国民にきちんと届けることができるかどうか、ということであり、日本の自給力と言えるかもしれませんが、これらは、いずれも農業者の所得をいかに確保していくかにかかっていると思います。

そこで難しい課題ではありますが、私たちは農業所得へのアプローチをしてみようと思っています。もちろんマクロで農業所得を追いかけるのは困難ですから、例えば、農林中金がお付き合いしている農業法人が、どのくらい企業価値が上がったか、農業従事者の手取りをどのくらい上げられたか、というような数字を何とか追いかけられないかと考えています。

農林中金の取引先でそれができれば、JAの取引先の農業法人でできるかもしれません。日本農業全体の1割、2割であっても、取引先の「農業所得がどのくらい上がったか」に真剣に取り組むことが大切ではないかと思っています。取引先がどれだけ豊かになったか、そのために私たちは何ができるか、ミクロの積み上げが必要ではないでしょうか。

谷口 米国がIT先進国になったことに見られるように、就業者の所得がそれなりに高くなければ、優秀な若い力が集まり、有力な産業に育ちませんね。

奥 難しい課題ですが、そこに敢えて挑戦しようということです。

JA全国大会でも、農業・くらし・地域という観点で「めざす姿」が提示され、定着してきています。

こうした観点に立ち、JAバンクとしては、次期中期戦略において、「金融仲介機能」を幅広く考えていこうとしています。単なる貸し出しだけではなく、出資もコンサル業務も含め、いろいろな情報をつなぐ。こう再定義して、私たちが大切にする地域農業の担い手をサポートし、所得向上につなげていきます。

くらしにおいては、JAの組合員・利用者の金融利便性をいかに提供し、金融資産をいかに増やせるかに取り組んでいますし、地域においても、JAの利用度を向上させるとともに、地域活性化に向けて多様な主体と連携していきます。

谷口 他の金融機関ではできないことですね。 奥 根源的で、かつ「何のために」・「誰のために」を持っている金融機関ならではの取り組みだと思います。

谷口 今後の日本農業を考えるときに、家族経営が基本であるにしても、家族経営だけでいいのか。がんばって法人化して所得を上げている法人もあるわけで、どちらか一方だけが大切だというわけではありません。

奥 すべて大規模がいいということではありませんが、生産性を高めなければ所得に結びつきません。生業から産業に、という課題に金融も含めてどう取り組むかだと思います。

一方で、JAが地域や組合員・利用者に機能を発揮できるようにするためには、JAの経営基盤の強化は不可避です。このため、効率化を通じてJAの収益をどうやって上げていくか、内部統制やガバナンスをどう向上させるかが課題です。

また、JA職員が組合員・利用者とコミュニケーションする時間をどれだけ作れるかも重要です。私たちも含め、いかに自発的に課題に取り組める環境をつくれるか、デジタル化もポイントになります。

谷口 JAグループに限らず日本は働き方も根本的に改めていく転換点にありますね。ありがとうございました。

(インタビューを終えて) 7月のラインラントプファルツ州の大洪水に際し、"ドイツ語ではこのような惨事を表現する言葉がない"と述べ、気候変動との闘いを加速させねばならないとしたドイツのメルケル首相▼科学的な論理に裏づけられ、庶民(現場)目線の平易な言葉で、誠実に語るメッセージが人々の心を打つことを教えてくれた▼奥和登理事長は自然科学を学んだ異色の金融機関トップだ▼ "人のいのち"、"食べ物(生物)のいのち"、"地球(星)のいのち" を"いのちの連鎖"としてまとめ上げたセンスはメルケル氏と通底する▼日本農業の応援団にこのようなリーダーがいることに驚き、誇りに思った(谷口信和)

7月のラインラントプファルツ州の大洪水に際し、"ドイツ語ではこのような惨事を表現する言葉がない"と述べ、気候変動との闘いを加速させねばならないとしたドイツのメルケル首相▼科学的な論理に裏づけられ、庶民(現場)目線の平易な言葉で、誠実に語るメッセージが人々の心を打つことを教えてくれた▼奥和登理事長は自然科学を学んだ異色の金融機関トップだ▼ "人のいのち"、"食べ物(生物)のいのち"、"地球(星)のいのち" を"いのちの連鎖"としてまとめ上げたセンスはメルケル氏と通底する▼日本農業の応援団にこのようなリーダーがいることに驚き、誇りに思った(谷口信和)

重要な記事

最新の記事

-

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

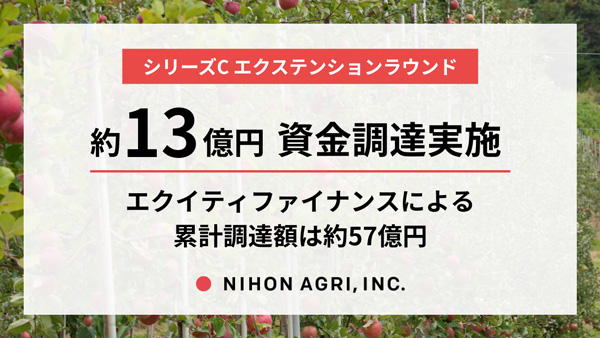

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

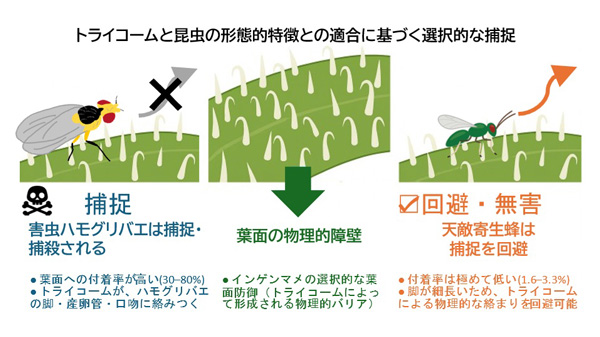

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日 -

住宅街で育つ10種の柑橘「松戸のレモン」が収穫最盛期 千葉県松戸市2026年2月9日

住宅街で育つ10種の柑橘「松戸のレモン」が収穫最盛期 千葉県松戸市2026年2月9日 -

産直有機いちごの収穫・出荷 職員が現地で支援 グリーンコープ共同体2026年2月9日

産直有機いちごの収穫・出荷 職員が現地で支援 グリーンコープ共同体2026年2月9日