【処理水放出・緊急インタビュー】見えてきた意思決定の問題点 なぜ利害関係者を含まないのか? NPO法人福島ダイアログ理事長 安東量子さん2023年8月30日

国民的な理解が深まらないまま汚染処理水が海洋放出され、いま、国民の世論は大きく割れている。こうした中で、原発被災地福島県いわき市に住みながら、市民との対話活動を行っているNPO法人福島ダイアログ理事長の安東量子さんに緊急インタビューした。安東さんは海洋放出直後のNHKの討論番組に出演し、西村経産相に「なぜステークホルダーを含まないのか」と、今回の意思決定のあり方を問題視した。

NPO法人福島ダイアログ

NPO法人福島ダイアログ

安東量子さん

ステークホルダー・インボルブメントは行われたか?

―はじめに、安東さんのNPO法人での活動は。

福島ダイアログでは、国内外で復興に関わる関係者を集めて対話集会を2011年から継続して行っています。もう24回になります。もとはICRP(国際放射線防護委員会)が2011年から開いていたものを、私が運営の中心メンバーとして関わるようになり、2019年にNPO法人を設立し、ICRPから活動を移管することになりました。原発事故直後は年に3回ぐらいのペースでしたが、最近はコロナ禍もあり、年に1回のペースで開いており、10月14・15日には双葉町の産業交流センターで開催を予定しています。

国民的な議論を深めるには

―今回の汚染処理水の海洋放出では、国民的な議論をもっと掘り下げるべきなのに、海洋放出が強行された印象ですが...

どうしても釈然としない感じが最後まで残ってしまったという印象です。その背景には、最初の段階で政府が選択肢を(海洋放出に)絞ってしまった、意思決定のプロセスが最初から食い違っている、ボタンのかけ違いみたいなところから始まっているからだと思います。なので、政府がいくら一生懸命説明しても、勝手に決められたことを何で納得しないといけないのか、という反応になります。最初の段階できちんと利害関係者を交えて議論をして決めるべきだったと思っています。

―「関係者の理解なしには、いかなる処分も行わない」とした漁業者との8年前の約束は何だったのか、「約束は果たされていないが、破られてもいない」という玉虫色の内容でした。

あの約束は、漁業者との約束ということにして、何とか約束は破っていない、と思っているかもしれませんが、そもそも漁業者だけの約束ではないです。もっとパブリックに対しても納得できる説明の仕方をしなければいけないと思っています。あの言い方では、どうしても辻褄合わせという印象は拭えません。しかもとても内向きです。日本国内のことしか考えていない。中国を除けば、海外でも各国の政府というのは自国でも原発を持っていたりするので、ある程度は文脈を共有していて納得はしている。しかし、一般の国民はそれとは全く違うので、納得してもらえないのは当然ではないかと思います。

対話集会の様子

対話集会の様子

利害関係者を含んだ意思決定を

―政府の意思決定のプロセスにはどういった制度や仕組みが必要だとお考えですか。

NHKの討論番組の時にも言ったのですが、「ステークホルダー・インボルブメント」という概念があります。政府が意思決定を行う際に、利害関係者を関わらせるという動きは、世界的にも新しいムーブメントとして起きています。その時々のトピックによって、小さなワークショップのようなもの、公聴会のようなものなど、その手法は多種多様です。ただ1つ共通しているのは、色々な人の意見を組み込むには、時間がかかるということです。なので、制度的な工夫をしていかないといけないのですが、行政は今までやったことがないので、すごく苦手とするところです。そういう意味では政治家がステークホルダー・インボルブメントを理解して、実践していく必要があります。

今回の汚染処理水の海洋放出でいえば、ステークホルダーは、直接影響を受ける漁業者、観光業者、農業者は外せません。また、沿岸で海水浴をする人や海辺に住んでいる人も入ると思います。もちろん政府や行政の関係者、専門家も入ります。色々な利害関係者を事前に集めて話を聞いていくというのは、政策としてのアウトプットの精度を上げていくこともできます。おそらく後から起きるトラブルというのも少なくて済むはずです。そういう意味では(社会的コストは)お得なのです。

根本的な発想の転換が必要

―政府はこれまで福島県内で700回、県外で800回の話し合いを進めたといっています。

もしかすると経産省や西村経産相は、それがステークホルダー・インボルブメントのつもりなのかもしれませんが、根本的な発想が違うと思います。私も政府がいう話し合いに参加しましたが、一方的に自分たちの決定した話を説明して、あとは質問をいただいて、それで双方向の対話をしましたと本気で思っている節はあります。

インターネットやデジタルの時代なのでテクノロジーを使うことによって省力化はある程度はできると思いますが、それは人間の心理の問題、感情が関わってくるので、時間はかかると思います。人の心というのはある程度時間がかからないと理解とか納得は進まなかったりします。ただ、結局、処理水の問題もそうですが、処理水を放出した後に、更に問題が起きてその対処に時間がかかるということになると、意思決定に時間をかけるのも、一方的に決めてしまってその後のトラブルなどの対応に時間をかけるのも、結局かかる時間は同じになってしまう。意思決定にかかる時間をロスと考えない方がいいと思います。

―まさにリスクマネジメントですね。

はい、そうです。日本政府には、総合的にリスクを抑えるというリスクマネジメントの発想が全くありません。総合的な観点を欠いて個別のところだけで議論していたら、結果的に被害が最大化してしまったりする話はよくあります。私たちはこうした問題意識を持ちながら、政府に対して、粘り強く働きかけていくしかありません。まずは福島の被災地で実践している対話活動を続けていこうと思っています。

社会的連帯をどう構築していくか

―最後に、協同組合運動に関わる人々への呼びかけは。

原子力災害は公害問題に近いと思います。いずれも第一次産業の人たちが一番大きな被害を受けて、最後まで被害を受け続けることになります。そういう意味では、平等ではなく、一部の人たちに被害が集中して、負担を強いられることになります。今回は漁業者の方がそうですが、原子力災害では農業者の方にもまだ被害が多く残っています。そういう時に必要なのは、私がICRPと一緒に活動しているなかでよく耳にした「ソリダリティ(連帯)」という概念です。被害が不均衡に偏ってしまう中では、社会の中での連帯がすごく大切になってくると考えています。

この「ソリダリティ(連帯)」をどう構築していくか、どう保っていくか、というのがこれから社会課題の解決を考える上で、非常に大切になって来ると思います。そういった意味では、協同組合運動をされている方々には、被害の受け方が不均等であるという視点を見落とさず、思いやりとか、相互に配慮し合って、政策としてアウトプットしていける形になるのが望ましいのではないかと思っています。

重要な記事

最新の記事

-

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日 -

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

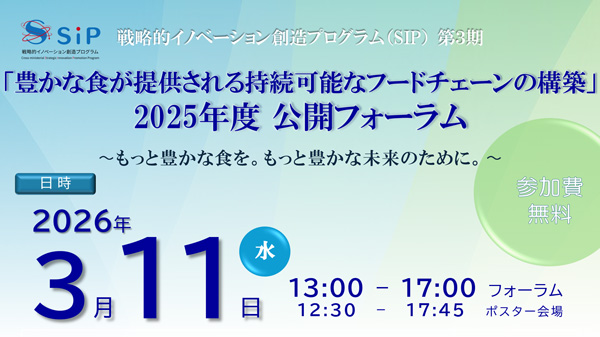

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日