農政:時論的随想 ―21世紀の農政にもの申す

(109)農業共済は相互扶助の精神2016年11月1日

前回、経営所得安定策として農政当局が検討を進めている収入保険制度について、当局が構想している青色申告農家だけを対象にするやり方では"農業経営体の94%を占める経営体の4分の3は、収入保険の対象外になるわけであり、このままでは鳴り物入りで経営安定対策の柱に仕立てられようとしている収入保険も、少数"担い手"の経営安定策になってしまうだろう"と指摘しておいた。

問題はそれだけではないようだ。というのは、収入保険制度の導入と一緒に、"米や麦に農業共済への加入を義務付ける「当然加入制」の見直しを含め、農業共済制度の在り方を抜本的に検討する方針である"(16・9・8付日本農業新聞)ことが明らかになったからである。

農業共済が各地の農業災害―農作物では農業災害補償法84条で"風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病害虫及び獣害"をあげている―にあった農家に補償金を支払うことで加入農家の経営・生活の安定を助けていることは、改めていうまでもないだろう。

もちろん農業共済に加入するかどうか、は原則、農家の判断による。が、"水稲、麦その他第84条第一項1号に規定する食糧農作物の耕作を営む者"(第15条第一項1号)は、"農業共済組合が成立したとき......は、その時に、すべて、その農業共済組合の組合員となる"(第16条)と規定されており、加入は当然の義務とされている。それを変えようということらしい。

◆当然加入制度見直し?

"1947年の制度創設当時は食管法で米麦を国が全量買入れており、基幹作物としての重要性や母集団の安定運営を考慮した。

だが、(1)食管法廃止による米麦の流通自由化、(2)農業総産出額に占める米麦の割合の低下、(3)2018年産米からの生産数量目標配分の廃止―など、米麦を巡る状況は変化、水稲共済は1ヘクタール未満の農家が契約件数の8割で農業共済組合の事務コストが大きいことや、水田・畑作の収入減少緩和対策(ナラシ対策)など他の経営安定対策が任意加入制度であることなども踏まえ、当然加入制の是非を検討する。"

これは日本農業新聞の記事だが、誰が言ったかは書いていない。が、農政当局の意図するところを正直に報道した記事と見ていいだろう。

◆合理性認める最高裁判決

確かに"1947年の制度創設当時"とは、米をめぐる状況は随分変わった。然し、"基幹作物としての重要性"まで無くなったといえるだろうか。"1ha未満の農家が契約件数の8割で農業共済組合の事務コストが大きい"から切り捨てる、というようなことでいいのだろうか。

それらを考える上で、"米麦の流通自由化"になっていた05年4月26日の最高裁第3小法廷が出した当然加入は"憲法第22条第1項に違反しない"とする判決文が今でも参考になろう。実は2010年3月に行政刷新会議が"農業共済における米と麦の強制加入制の見直し"を問題にしようとした時、その問題性を指摘した(38)回本欄で紹介したことのある判決文だが、再度引用させていただく。〈( )は筆者の補足〉。

『(農業災害補償法が水稲耕作者について「当然加入制」=強制加入制をとっている趣旨は)国民の主食である米の生産を確保するとともに、水稲等の耕作をする自作農の経営を保護することを目的とし、この目的を実現するため、農家の相互扶助の精神を基礎として、災害による損失を相互に分担するという保険類似の手法を採用することとし、被災する可能性のある農家をなるべく多く加入させて危険の有効な分散を図るとともに、危険の高い者のみが加入するという事態を防止するため、原則として全国の米作農家を加入させたところにあると解される。......主食である米の生産者についての当然加入制は、米の安定供給と米作農家の経営の保護という重要な公共の利益に資するのであって、その必要性・合理性を有したということができる。(法が制定された47年当時と今日では、米の需給事情も大きく変わり、食管法が食糧法に代わっているが、05年の時点でも)米は依然として我が国の主食としての役割を果たし、重要な農作物としての地位を占めており、その生産過程は自然条件に左右されやすく、時に冷害等により広範囲にわたって甚大な被害が生じ、国民への供給不足を来すことがあり得ることには変わりがないこと......災害補償につき個々の生産者の自助にゆだねるべき状態になっているということはできないことを勘案すれば、米の生産者についての当然加入制はその必要性と合理性を失うに至っているとまではいえないと解すべきである』

"当然加入"制度をやめるというなら、米の安定供給と米作農家の経営の保護はもう"公共の利益に資するもの"ではなくなったのか、"相互扶助の精神"は今はもういらなくなったのか、を問わなければならない。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(173)食料・農業・農村基本計画(15)目標等の設定の考え方2025年12月20日

シンとんぼ(173)食料・農業・農村基本計画(15)目標等の設定の考え方2025年12月20日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(90)クロロニトリル【防除学習帖】第329回2025年12月20日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(90)クロロニトリル【防除学習帖】第329回2025年12月20日 -

農薬の正しい使い方(63)除草剤の生理的選択性【今さら聞けない営農情報】第329回2025年12月20日

農薬の正しい使い方(63)除草剤の生理的選択性【今さら聞けない営農情報】第329回2025年12月20日 -

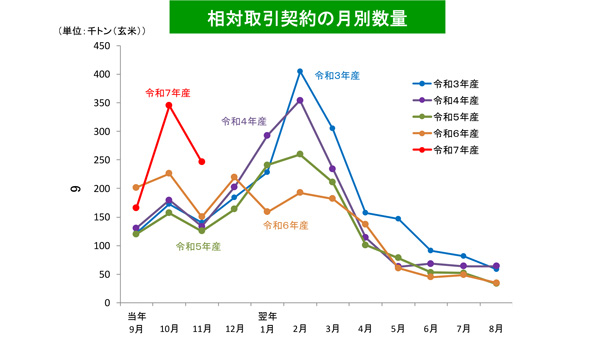

スーパーの米価 前週から10円上がり5kg4331円に 2週ぶりに価格上昇2025年12月19日

スーパーの米価 前週から10円上がり5kg4331円に 2週ぶりに価格上昇2025年12月19日 -

ナガエツルノゲイトウ防除、ドローンで鳥獣害対策 2025年農業技術10大ニュース(トピック1~5) 農水省2025年12月19日

ナガエツルノゲイトウ防除、ドローンで鳥獣害対策 2025年農業技術10大ニュース(トピック1~5) 農水省2025年12月19日 -

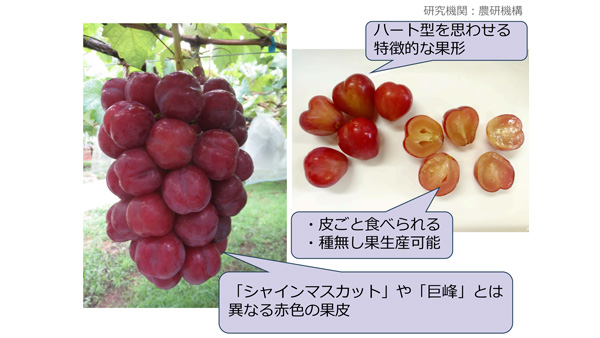

ぶどう新品種「サニーハート」、海水から肥料原料を確保 2025年農業技術10大ニュース(トピック6~10) 農水省2025年12月19日

ぶどう新品種「サニーハート」、海水から肥料原料を確保 2025年農業技術10大ニュース(トピック6~10) 農水省2025年12月19日 -

埼玉県幸手市とJA埼玉みずほ、JA全農が地域農業振興で協定締結2025年12月19日

埼玉県幸手市とJA埼玉みずほ、JA全農が地域農業振興で協定締結2025年12月19日 -

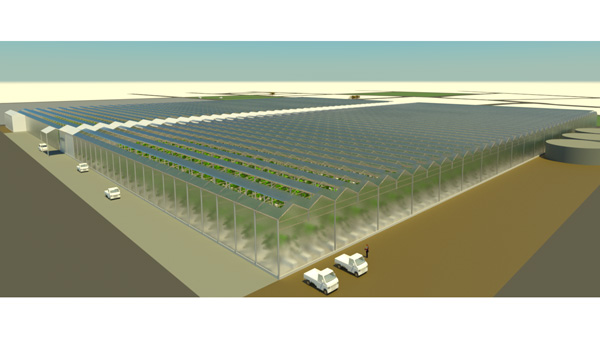

国内最大級の園芸施設を設置 埼玉・幸手市で新規就農研修 全農2025年12月19日

国内最大級の園芸施設を設置 埼玉・幸手市で新規就農研修 全農2025年12月19日 -

【浜矩子が斬る! 日本経済】「経済関係に戦略性を持ち込むことなかれ」2025年12月19日

【浜矩子が斬る! 日本経済】「経済関係に戦略性を持ち込むことなかれ」2025年12月19日 -

【農協時論】感性豊かに―知識プラス知恵 農的生活復権を 大日本報徳社社長 鷲山恭彦氏2025年12月19日

【農協時論】感性豊かに―知識プラス知恵 農的生活復権を 大日本報徳社社長 鷲山恭彦氏2025年12月19日 -

(466)なぜ多くのローカル・フードはローカリティ止まりなのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月19日

(466)なぜ多くのローカル・フードはローカリティ止まりなのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月19日 -

福岡県産ブランドキウイフルーツ「博多甘熟娘」フェア 19日から開催 JA全農2025年12月19日

福岡県産ブランドキウイフルーツ「博多甘熟娘」フェア 19日から開催 JA全農2025年12月19日 -

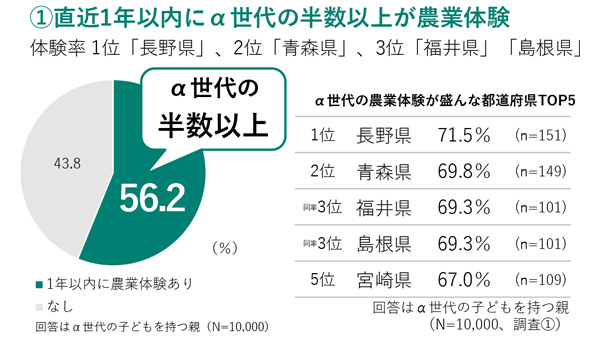

α世代の半数以上が農業を体験 農業は「社会の役に立つ」 JA共済連が調査結果公表2025年12月19日

α世代の半数以上が農業を体験 農業は「社会の役に立つ」 JA共済連が調査結果公表2025年12月19日 -

「農・食の魅力を伝える」JAインスタコンテスト グランプリは、JAなごやとJA帯広大正2025年12月19日

「農・食の魅力を伝える」JAインスタコンテスト グランプリは、JAなごやとJA帯広大正2025年12月19日 -

農薬出荷数量は0.6%増、農薬出荷金額は5.5%増 2025年農薬年度出荷実績 クロップライフジャパン2025年12月19日

農薬出荷数量は0.6%増、農薬出荷金額は5.5%増 2025年農薬年度出荷実績 クロップライフジャパン2025年12月19日 -

国内最多収品種「北陸193号」の収量性をさらに高めた次世代イネ系統を開発 国際農研2025年12月19日

国内最多収品種「北陸193号」の収量性をさらに高めた次世代イネ系統を開発 国際農研2025年12月19日 -

酪農副産物の新たな可能性を探る「蒜山地域酪農拠点再構築コンソーシアム」設立2025年12月19日

酪農副産物の新たな可能性を探る「蒜山地域酪農拠点再構築コンソーシアム」設立2025年12月19日 -

有機農業セミナー第3弾「いま注目の菌根菌とその仲間たち」開催 農文協2025年12月19日

有機農業セミナー第3弾「いま注目の菌根菌とその仲間たち」開催 農文協2025年12月19日 -

東京の多彩な食の魅力発信 東京都公式サイト「GO TOKYO Gourmet」公開2025年12月19日

東京の多彩な食の魅力発信 東京都公式サイト「GO TOKYO Gourmet」公開2025年12月19日 -

岩手県滝沢市に「マルチハイブリッドシステム」世界で初めて導入 やまびこ2025年12月19日

岩手県滝沢市に「マルチハイブリッドシステム」世界で初めて導入 やまびこ2025年12月19日