農政:どうするのか? 崩壊寸前 食料安保

【令和の米騒動の要因を探る】 十分な生産余力生かす知恵を 宮城大学教授・森田明氏2025年5月9日

米不足と米価高騰が続くなか、需給調整をめぐる議論が活発化している。「シリーズ・どうするのか? 崩壊寸前食料安保」に合わせて宮城大学教授・森田明氏に寄稿してもらった。

宮城大学教授・森田明氏

宮城大学教授・森田明氏

世間の関心を集めている米価高騰の話から始めて食料安全保障を考えたい。

今回の米不足の始まりは2024年の6月ごろからだ。23年産米は高温障害などのため22年産米より約10万トン少なく、その端境期を迎えようとしていた。また8月には宮崎で震度6弱の地震があり、初の南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」が発せられ、食の備蓄に注意喚起がなされ米の購入が増えた。米不足は一気に広まり深刻なものとなった。メディアはこの他に新型コロナ後のインバウンドによる需要増を指摘したり、あるいはロシアのウクライナ侵攻後の食品価格高騰のなか安価な米に需要が向かったことを指摘していた。

インバウンド説は脇に置くとしてもその他は妥当な理由だろう。政府は出来秋を迎え24年産が市場に出れば米不足は収まると説明してきた。そして、24年産は作況指数が101で23年産に比べて約18万トン、22年産に比べて8万トン近く増え生産量として十分と思われた。しかし米価はその後も高騰を続け、25年4月現在でも国民は米価高騰に苦しんでいる。

米は1年1作であり、出来秋に収穫したもので翌年の出来秋まで国民は食べつなぐという特性がある。1年間の消費量と同じ量を生産し供給できれば理想的で最もムダのない仕組みである。米の消費量は年々減り続ける一方で、農家は米増産を志向している。このため米価の急激な下落を回避するために政府は適正生産量を示すことで緩やかな束縛のもと減反が実施され続けてきた。

政府のアナウンスは2024年産が市場に出れば解消されると考えていたようだが、事態は予想と大きく異なった。どこが違っていたか。

2023年産米の不足は、米市場が少しの環境変化でも米不足に陥り価格が高騰する市場だと気付くことになった。しかもそれを冷やす手立てのない市場である。その結果、追加的に二つの需要が生まれた。一つは、令和7年産米で予想される米不足による価格高騰を回避するため、安価なうちに早めに確保しようとする実需者の需要である。たとえば実需者が普段は1年間分を確保していなくてもこうした情勢を受け早めに1年間分確保しようとする。それだけ早期に市場から米が隔離され、市場における実質の供給量は少なくなり需要の影響を受けやすくなる。あるいは個々の消費者が購入量を増やす場合も同様である。

二つ目は、米不足によって価格上昇を見込んで転売による利益をもくろむ投機的な買い付けである。

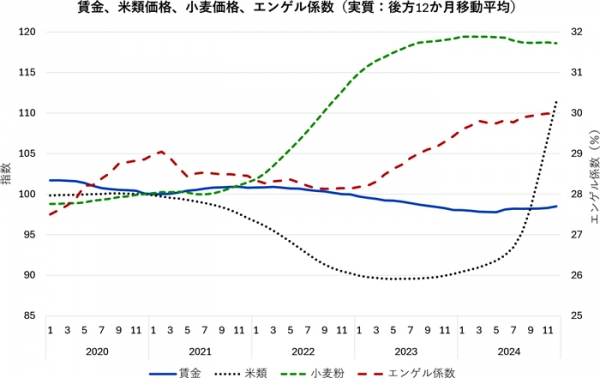

以上二つは一時的な需要増加であるが、加えて三つ目の需要が生じていた可能性がある。それは国民の米消費が増えたことだ。この需要は米不足・米価高騰が社会問題になった大きな原因と考えられる。23年産米でも指摘されていたように22年2月ロシアのウクライナ侵攻後に生じた食品の価格高騰のため安価な米に消費が向かい需要が増えたのではないか(図参照)。

というのも2022年以降実質賃金は低下している。額面としては増えているが物価高騰により生活が苦しくなっているのだ。一方、ロシア・ウクライナ戦争後の主要食料品価格は戦争や鳥インフルエンザなどの影響を受けて急激に高騰している。その中で米価だけが下落していた。このことは当時の国民にとって大きな安心感をもたらしてくれただろう。いざとなれば米が食べられる。食料品価格が高騰する中で米の価格低下は現実に購入した消費者も購入という行動に出なかった消費者にとっても重要な意味をもっていたはずだ。

とりわけ米の購入によって消費支出を節約してきた施設や人々には大きな意味をもっていただろう。たとえば、高齢者施設や病院、学校給食などのできるだけ低コストでの運営が求められている施設や、子育て世代や年金暮らしの世帯など低米価で助けられてきただろう。また、他の食品の高騰のため米に消費をシフトした者もいただろう。諸物価高騰の中米は頼みの綱だった。その後の需要の増加と米市場の供給量の低下によって急激な米価上昇が生まれてしまい、米価高騰により購入が困難になり社会問題化する。

もちろん低米価がよいというのではない。米生産農家はこの低米価によって苦悶してきた。2025年3月30日の「令和の百姓一揆」のデモ行進では農家の時給10円が主張され、米も適正な価格を維持しなければ後継者がなくなり農家の存続が危機的になり、ついには米生産量の維持も難しくなる。そういう意味でも新型コロナが流行するころから始まった低米価は農家にとって困難な環境だっただろう。とはいえ新型コロナ下で米が安価に購入できたことは、国民には安心の材料でもあった。

現在も米価の高騰が続いている。そして他の食品価格も下落する様子をみせない。食について国民はいよいよひっ迫している。実質賃金の低下するなか支出に占める食費の割合のエンゲル係数は2022年ごろまでは28%近くまで低下していたが、その後に30%近くまで上昇している。国民にとって食品の値上がりはもはや看過できないものであり、特に最近値上がりの激しい米は購入できなくなって、それまで頼みの綱と思っていた人たちにとっては怨嗟(えんさ)の対象となってもおかしくはない。

しかし、政府は「市場に米はある」と繰り返すのみだった。減反もこれまでどおり実施するとし増産には言及しない。政府が計算した24~25年及び25~26年の1人当たり消費支出の算定は、決定係数0.9774の下これまで通りのトレンドを延長し、それぞれ消費量を54.4キロと53.8キロと減ると予想して需要の増加を考えていない。

今月21万トン、その後月々10万トンを効果の出るまで続けるという備蓄米放出は投機者には痛手となるなど対応として有効な手段である。しかし注意が必要だ。出来秋後の米備蓄確保である。今回の放出により備蓄として不足する量をこの出来秋時に買い入れなくてはならないが、出来秋に大量に米を確保すると今回と同じような事態が発生する可能性がある。1918年の米騒動がシベリア出兵の兵士のための米の確保に関連して引き起こされたものと同じ理屈だ。

まとめると、市場メカニズムの下で1年1産の米を、1年を通じて国民に流通させることが、不足の状況下ではうまくいかなかったことが根本的な原因と考えられる。供給が需要を上回り比較的豊富に存在していた時は、米は食べることを目的とする「商品」だった。1995年の食糧法施行以降は、施行当初は消費者のために年間の計画流通が求められたものの規制が徐々に緩められ流通が自由化できていたが、これは米が豊富であったなど好条件だったからだろう。

しかし不足すると、とたんに交換することも目的に入ってくる。交換を目的として米を扱えば、消費に見合った量が市場にあるからといって供給量が直ちに消費者にいくわけではない。様々な思惑が流通過程に入ってくる。平時には全体レベルの需給バランスがうまく運用できていたとしても、何かあったときにはその流通過程が裏目に出てしまう。宮城大学名誉教授樋口禎三氏のいう異常態フードシステムである。

食料は不足の事態になると異なった相貌(そうぼう)を示すことは、特に人の生命や社会の治安にかかわる深刻な事態を生むので食料安全保障を考える上で重要な特徴である。このことは今回の米騒動は主食米で端的に示されている。だが米だけいえば、日本の米の生産力には十分な余力がある。その余力をうまく使うことで国内の力だけでこの米騒動は十分に収めることができる。一時的な事態で悪手を打ち、オウンゴールとならないことを期待したい。

重要な記事

最新の記事

-

米価水準 「下がる」見通し判断増える 12月の米穀機構調査2026年1月8日

米価水準 「下がる」見通し判断増える 12月の米穀機構調査2026年1月8日 -

鳥インフルエンザ 兵庫県で国内14例目を確認2026年1月8日

鳥インフルエンザ 兵庫県で国内14例目を確認2026年1月8日 -

創業100年のブドウ苗木業者が破産 天候不順で売上急減、負債約1億円 山形2026年1月8日

創業100年のブドウ苗木業者が破産 天候不順で売上急減、負債約1億円 山形2026年1月8日 -

花は心の栄養、花の消費は無限大【花づくりの現場から 宇田明】第76回2026年1月8日

花は心の栄養、花の消費は無限大【花づくりの現場から 宇田明】第76回2026年1月8日 -

どんぐり拾い【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第371回2026年1月8日

どんぐり拾い【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第371回2026年1月8日 -

劇中でスマート農業に挑戦 ドラマ「ゲームチェンジ」が本日よりで放送開始 中沢元紀や石川恋をはじめ丹生明里らが出演2026年1月8日

劇中でスマート農業に挑戦 ドラマ「ゲームチェンジ」が本日よりで放送開始 中沢元紀や石川恋をはじめ丹生明里らが出演2026年1月8日 -

露地デコポン収穫最盛期 JA熊本うき2026年1月8日

露地デコポン収穫最盛期 JA熊本うき2026年1月8日 -

徳島県育ち「神山鶏」使用 こだわりのチキンナゲット発売 コープ自然派2026年1月8日

徳島県育ち「神山鶏」使用 こだわりのチキンナゲット発売 コープ自然派2026年1月8日 -

長野県で農業事業に本格参入「ちくほく農場」がグループ入り 綿半ホールディングス2026年1月8日

長野県で農業事業に本格参入「ちくほく農場」がグループ入り 綿半ホールディングス2026年1月8日 -

新潟・魚沼の味を選りすぐり「魚沼の里」オンラインストア冬季限定オープン 八海醸造2026年1月8日

新潟・魚沼の味を選りすぐり「魚沼の里」オンラインストア冬季限定オープン 八海醸造2026年1月8日 -

佐賀の「いちごさん」17品の絶品スイーツ展開「いちごさんどう2026」2026年1月8日

佐賀の「いちごさん」17品の絶品スイーツ展開「いちごさんどう2026」2026年1月8日 -

まるまるひがしにほん「青森の特産品フェア」開催 さいたま市2026年1月8日

まるまるひがしにほん「青森の特産品フェア」開催 さいたま市2026年1月8日 -

日本生協連とコープデリ連合会 沖縄県産もずくで初のMELロゴマーク付き商品を発売2026年1月8日

日本生協連とコープデリ連合会 沖縄県産もずくで初のMELロゴマーク付き商品を発売2026年1月8日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日 -

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日 -

人気宅配商品の無料試食・展示会 日立市で10日に開催 パルシステム茨城 栃木2026年1月8日

人気宅配商品の無料試食・展示会 日立市で10日に開催 パルシステム茨城 栃木2026年1月8日 -

住宅ローン「50年返済」の取扱い開始 長野ろうきん2026年1月8日

住宅ローン「50年返済」の取扱い開始 長野ろうきん2026年1月8日 -

埼玉で「女性のための就農応援セミナー&相談会」開催 参加者募集2026年1月8日

埼玉で「女性のための就農応援セミナー&相談会」開催 参加者募集2026年1月8日 -

熊本県産いちご「ゆうべに」誕生10周年の特別なケーキ登場 カフェコムサ2026年1月8日

熊本県産いちご「ゆうべに」誕生10周年の特別なケーキ登場 カフェコムサ2026年1月8日 -

外食市場調査11月度 2019年比89.6% 5か月ぶりに後退2026年1月8日

外食市場調査11月度 2019年比89.6% 5か月ぶりに後退2026年1月8日