農政:迫る食料危機 悲鳴をあげる生産者

【迫る食料危機】政府に危機感なし 国民守るため食料増産へ思い切った転換を 紙智子参議院議員(共産党)2022年8月10日

農水省がこの秋から本格化させる食料・農業・農村基本法の検証作業を前に、食料安全保障の強化に向けて何を議論すべきか、谷口信和東大名誉教授が政治家に聞くシリーズ。最終回は共産党で農林・漁民局長を務める紙智子参議院議員を訪ねた。

共産党 紙智子参議院議員

共産党 紙智子参議院議員

後手に回る政府の食料危機対応

谷口 はじめに現在の世界的な食料危機の性格をどう見ていますか。

紙 国連の世界食糧計画(WFP)は第2次世界大戦以降で最悪の食料危機だと警告し、さらにウクライナ戦争の長期化で、この1年間で最大3億2300万人が深刻な食料不足に陥ると警鐘を鳴らしています。今後いっそう厳しい状況になりかねません。

経過的に見ますと、ウクライナ危機以前から問題はありました。地球温暖化によって気象災害が多発し、世界の食料生産が不安定化する一方、新興国の人口増や経済成長による食料需要の増加、コロナ禍による物流の混乱などが重なって世界の食料需給がひっ迫し、食料品価格が2年ぐらい前から高騰していました。

こうした中、ロシアのウクライナ侵略で食料危機が一気に進んで世界の食料価格指数が上がっていますが、日本は異次元金融緩和で円安が進行し、輸入穀物が高騰し、その一方で米価は下がっています。生産者や消費者に対する政府の対策が後手後手になっています。

谷口 日本の食料自給率は37%で、実は米国からの輸入分を加えると6割になり、日米同盟の枠組みで6割は安定供給できているというロジックが成立しています。ただし、これも日米が対等な関係でないといつでも食料調達が危うくなります。こうした中で現在、肥料や飼料などが高騰し、今後、補正予算等で対応が求められます。どう対応すべきとお考えですか。

紙 党として参議院選挙でこのままでは日本の食料が危うく、国民の命と食を守るため食料増産に転換すべきだと訴えました。今の岸田政権には危機感がなく、小手先の対策しか出てきません。

肥料高騰対策として政府は農家に対して価格上昇分の7割を補助すると打ち出しましたが、化学肥料使用量の2割削減を条件としています。こんな条件をつければ自分は受けられない、条件なしで差額分を補填してほしいというストレートな声が上がっています。農業者の経営の安定にはきわめて不十分ですので、生産者の声に応えるべきです。

求められる新たな農政理念

谷口 さらに政府・与党は食料・農業・農村基本法の改正の検討などを提起しています。今日のような歴史的局面においては食料安全保障の新たな理念の再構築が求められると思いますが、どのような政策思想が必要だとお考えですか。

紙 自民党が歴代、農産物の輸入自由化を際限なく拡大して国内の農業を切り捨てた結果が今の状況を生んでいます。食料は命を支えるものですから、生存基盤の根本になるという位置づけがまず大事ですし、国の自立や主権に関わる問題として、目先の効率で判断すべきではありません。日本の大地に根ざした食料生産に向けて、地産地消を基本に流通や消費を考える、それとともに環境や生態系、人間の健康を第一にした食料生産こそ追求すべきです。その考え方が国民の安全安心を保証し、長期的には地球環境への負荷を軽減して、持続可能な社会につながります。

また、農水省が作成している「緊急事態食料安全保障指針」にも問題があります。国民1人1日当たりの供給熱量が2000㌍を下回る最も深刻なレベル2の事態になったとき、米や麦、いも類などの高カロリーの作物への作付けを転換するなどと定められていますが、生産転換に要する期間が考慮されていません。さらに肥料や種子、農機具の生産要素が十分であることが前提にされていて現実味に欠け、有事の食料安全保障体制としては机上の空論と言わざるを得ません。やはり真正面から食料自給率の低下を見つめて農業の生産基盤の弱体化を本気で変えていかなければいけません。

危機をどう打開するか

谷口 実は戦時中から戦後にかけては国が食料増産の号令をかけたにもかかわらず、耕作放棄地が増えました。主な理由は三つで、男子が兵隊に取られて労働力が不足し、農機具のくわなどの金属も持っていかれ、火薬づくりのため窒素肥料もなかったことが背景にありました。当時と状況は大きく異なりますが、現在の食料自給率の低迷、国内農業生産基盤の弱体化を打開するにはどうすべきだとお考えですか。

紙 競争力のない農業生産者はつぶれてもいいという考え方で政府はこれまでやってきました。農業を市場原理にまかせ、効率化を最優先し、生産者に自己責任を迫るのが新自由主義ですね。大企業本位の経済成長や大規模開発に農村の土地や人を大量に動員してきたことも今の農村農業の疲弊の根本的な原因といえると思います。

歴代の自民党政権は農業の現場が求める政策と米国や財界の要求がぶつかったときにあっさりと農業の現場を切り捨ててきました。こうした国政の基本路線の根本的な転換がどうしても必要です。食料や農業問題の位置づけを思い切って重視した方向に転換しないといけません。

国の基幹的な生産部門の一つに農業を位置づけて、食料自給率の向上を国政の柱に据え、早期に50%台を回復して引き続き60%台を目指していく。農業と農山村の再生に全力を挙げて取り組むべきだと考えています。

そのためにはやはり大多数の農家が安心して営農を続けられることが必要ですし、価格保障と所得補償を組み合わせて、若者が希望を持って就農し農村で暮らし続けられるよう支援することも大切です。コロナ禍で田園回帰という現象も起きています。例えば私が訪ねた福井県のある町では、このままでは若い担い手が残らないと、町も農業者も危機感をもって就農する若者を育てて定住に成功している事例があります。もちろん一律ではなく、こうした家族経営から仲間同士で法人化するなど多様なケースがあります。自治体の努力や意欲を持った多様な担い手を支援していくことも大切です。

こうした支援策を考えるうえで指摘したいのが予算の問題です。1980年当時の国の予算は防衛費が約2兆3000億円、農林水産関係は約3兆6000億円でした。それが2022年では完全に逆になって防衛費が約5兆4000億円、農林水産関係は2兆2777億円です。さらに防衛費は自民党内で2倍にすると言っていますから11兆円まで膨らんでしまいます。そこまで増やす必要は全くないし、農業にお金を使う方がよほど安全保障になります。

農業関係予算は諸外国と比較しても差があって、農家1戸当たりの予算額は、2019年度で米国が767万円、フランスが397万円であるのに対し、日本は161万円しかありません。先進国の中でいかに少ないかということが示されています。もっと大胆に思い切って農林水産関係の予算を増やすことで、できることはたくさんあるはずです。

重要な記事

最新の記事

-

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日 -

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

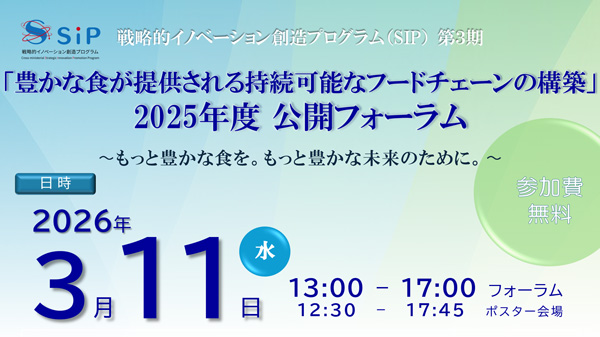

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日