農政:今こそ 食料自給「国消 国産」 いかそう 人と大地

【今こそ食料自給・国消国産】すべての人の食料アクセス守る国民運動に(2)横浜国立大学・田代洋一名誉教授2022年10月5日

すべての人に食料アクセスを確保する

「食料安全保障」とは、FAOの定義では、「すべての人がいかなる時も」(all people、at all time)、「十分で安全かつ栄養のある食料を、物理的、社会的及び経済的にも入手可能であるときに達成される」とされている。日本の新基本法は、それを「国民に対する食料の安定的な供給」(第2条)と要約的に踏まえはしたが、FAOの定義の「物理的」に限定されがちで、「社会的及び経済的」が抜けている。また日本の農政は「平素からの備え」を強調したが、最近は、「いかなる時も」ではなく不測の事態への対応に矮小化してしまっている。

世界には、物理的に食料が山積みされていても「社会的及び経済的」にアクセスできない飢餓人口が増えている。日本でも事態は厳しい。そのことは端なくも「年越し村」(2008~09年)や「子ども食堂」「フードバンク」で露呈された。

日本は1990年代から賃金が上がらない国になり、98年から可処分所得が減少し始め、平均消費性向(可処分所得のうち消費に回る割合)が高まる国になっている。所得が減る中で、貯金のゆとりが無くなり、消費に回す国になったのだ。2014年からエンゲル係数も高まっている。しかし実質賃金が低下し、食料価格が高騰する中で、いつまでもこのような事態を続けることはできず、早晩、食料消費の減退になりかねない。

世帯主の年齢が高まるほど世帯員一人あたりの食料消費支出額が高まるのも日本の特徴だ(令和元年度農業白書、124頁)。20代、30代のそれが一番低い。生鮮肉の単価は20代=100とすれば、70代以上は148だ(2018年)、牛肉に至っては171だ。非正規等を多く含む子育て世代の食料消費が少なく、かつ安価なものに傾いている。

国消国産の「国消」はそういう歪んだ消費を前提するのではなく、「すべての人」が健全な食べ物にアクセスできる条件を確保する国民運動に高められるべきだ。

「すべての人」に食料アクセスが十分に確保されれば、消費量はもっと増える。分母の消費が増えれば食料自給率は下がりうる。しかしそれが「国産」需要を増やすことにつながれば悪いことではない。食料安全保障を食料自給率に限定すると、真の食料安全保障を見失う。

農産物の交易条件の悪化

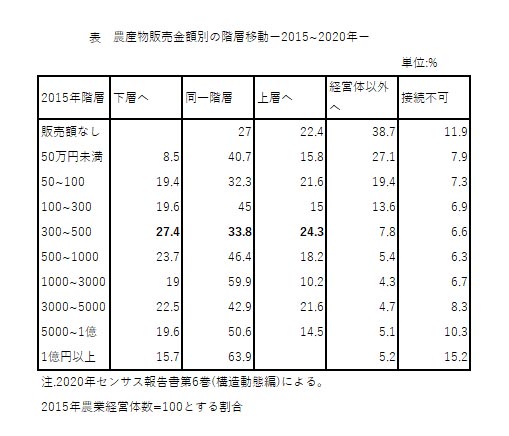

消費の話が先になったが、生産現場も大変である。表は、この5年間の農産物販売金額別の階層間移動をみたものだが(横計=100)、全層的に、上層への「上向」より、より下層への「下降」(「経営体以外へ」≒離農を含む)の割合が高い。つまり日本農業は、販売額の点で、全層的な落層化、ビジネスサイズの縮小に陥っている。また表は省いたが水田作経営では、5ha未満、東海以西は赤字である。

このような状況に、コロナ禍とロシアのウクライナ侵略による生産資材高騰が追い打ちをかけた。農業の交易条件指数(農産物価格指数/農業生産資材価格指数)は、2015年=100として2022年3月99.7となんとか維持してきたが、2020年=100に基準を変更した2022年6月86.1、8月82.6と急速に悪化している(特に畜産物は77.1)。

そこで、生産資材価格の高騰分を農産物価格に価格転嫁することが農業界の切なる願いになっている。それができないと表1の状況はもっと悪化する。しかし、見てきたように消費者の懐も厳しさを増しており、とくに今月(10月)は食料品の値上げラッシュだ。

価格転嫁―フランスの試みから

フランスでは、農家報酬を守るエガリム2法(2018年、2021年10月)が制定され、3年以上の複数年契約、農業者と一次購入者の契約の文書化が義務化され、価格の決定・改定の基準に生産コストを置き、問題があれば農産物取引紛争解決委員会が介入できることが定められた。直接所得支払い政策に加えて価格転嫁が法律化された点は大いに注目したい。

しかしフランスでも消費者の2人に1人はバランスのとれた食事をするには価格が高すぎると感じ、またエガリム2法は農業所得に対して国が直接に責任を果たさず、業界間協議にゆだねているという批判もあり、さらに協同組合の関与のあり方も問題視されている(以上、清水卓・駒大名誉教授の教示による)。

価格転嫁は市場メカニズムに任せきれず、法制度が必要である。しかし法を作っただけでは、価格交渉力の強弱がある中で遵守されるとは言えず、また仕入れ価格への転嫁がそのまま消費者価格にしわ寄せされたのでは消費者が泣くことになる。

つまり、農業所得の確保だけでなく、最小限、消費者の困窮に対する食料アクセス支援策が不可欠である。岸田首相は、住民税非課税世帯に5万円給付で凌ぐつもりのようだが、5万円では「新しい資本主義」は実現てきない。

国消国産の運動が、「すべての人の食料アクセスを守る」ための政策要求や生消連帯の運動に高まっていくことを願ってやまない。

重要な記事

最新の記事

-

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日 -

高校生が森・川・海の「名人」を取材「第24回聞き書き甲子園」受賞者を決定2026年2月20日

高校生が森・川・海の「名人」を取材「第24回聞き書き甲子園」受賞者を決定2026年2月20日 -

機能性表示食品「ことばうっかりサポート えごま油の力」新発売 J-オイルミルズ2026年2月20日

機能性表示食品「ことばうっかりサポート えごま油の力」新発売 J-オイルミルズ2026年2月20日 -

おやつにぴったりな5種mix「亀田の柿の種 トレイルミックス」期間限定発売2026年2月20日

おやつにぴったりな5種mix「亀田の柿の種 トレイルミックス」期間限定発売2026年2月20日 -

LINEポイントで 「農家支援プロジェクト」開始 アグリショップ唐沢農機サービス2026年2月20日

LINEポイントで 「農家支援プロジェクト」開始 アグリショップ唐沢農機サービス2026年2月20日 -

For Goodと連携「雨風太陽アワード」受賞者の資金調達をクラファンで支援2026年2月20日

For Goodと連携「雨風太陽アワード」受賞者の資金調達をクラファンで支援2026年2月20日