栽培技術:薬草産業の将来展望

【シリーズ・薬草産業の将来展望】時代の潮流が変わった 未病を治し健康寿命を伸ばす2014年3月11日

【対談】

黒岩祐治・神奈川県知事

加藤一郎・(株)ジュリス・キャタリスト代表、前全農代表理事専務

・健康・病気と「未病」

・蒸した長芋でがんを克服

・学問、行政の縦割りを打破することで新産業創生へ

・国産漢方を国際的戦略商品に

・原点に戻ると新たな地平が見える

・新しい文化・産業を創造する場に

最近、「未病」(みびょう)という言葉に接することが多くなってきた。また、漢方の生薬原料となる薬草の栽培については、農業振興や地域経済の活性化の観点から産官学や農商工の連携の動きがみられるなど、時代の潮流の大きな変化が見られる。

国産生薬の振興、薬草を機能性作物として捉えて「食」としての利用を拡大していくことが、日本の農業、生産者、国民にとってどのような意味を持つのか、連載企画として考えていきたい。

第1回は、「未病を治す」ことを一つの柱に、超高齢化を乗り越える新たな社会モデルを構築しようとしている神奈川県の黒岩知事と、神奈川、奈良、富山県の三自治体と民間企業・研究機関等で構成される「漢方産業化推進研究会」のアドバイザーを務める加藤一郎(株)ジュリス・キャタリスト代表に対談していただいた。

「いのち」を輝かせる

「食」と「医」

◆健康・病気と「未病」

加藤 まず「未病」とは何かからお話いただけますか。

黒岩 超高齢化社会が圧倒的なスピードで進む中、神奈川県では「ヘルスケア・ニューフロンティア」という取組みを進めています。具体的には「最先端医療・最新技術の追求」と「未病を治す」という二つのアプローチを融合することで、個別化医療を実現するとともに、健康寿命日本一と新たな市場・産業の創出を目指しています。

私たちの普段の健康状態は「ここまでは完全に健康、ここからは病気」というように明確に区分できるわけではありません(=下図上)。現実には、健康と病気の間で日々の状態は連続的に変化しており(=下図下)、こうした状態のことを、我々は「未病」と呼んでいます。私たちが健康で長生きするためには、特定の病気になってから治療するのではなく、普段の生活において継続的に「未病を治す」ようにすること、即ち「心身全体を整えて、より健康な状態に近づけること」がとても大切です。

未病は予防とは異なります。「予防」はあくまでも病気にならないようにすることで、病気になった後には通用しません。しかし、「未病を治す」という考え方は、発症のリスクを減らすことだけでなく、発病してからでも症状を改善したりすることも視野に入れた概念です。

神奈川県では、年初に『未病を治すかながわ宣言』を公表しました。この宣言の下で、バランスのよい食事や適度な運動を心がけること、そして社会参加や生きがいを大事にすることなど、ライフスタイルを見直す様々な活動を県民運動として広げています。これにより元気な高齢者を増やし、超高齢社会の中で一人ひとりが「いのち輝く」ことを実現したいと思っています。

◆蒸した長芋でがんを克服

加藤 知事と漢方との出会いについてお話いただけますか。

加藤 知事と漢方との出会いについてお話いただけますか。

黒岩 父は末期の肝臓がんになり「余命二ヶ月」と宣告されたのですが、そんな折に、ある漢方の先生から「長芋を蒸して食べるように」と言われました。

漢方薬の中には山薬という、長芋を干したものを煎じて飲む薬があります。実は、その山薬を飲むことと長芋を蒸して食べることは同じ効果があるというのです。

父は朝昼晩欠かさず長芋を食べていくうちにどんどん食欲が出てきて、最後にはビールを飲んでステーキを食べるまで元気になりました。その結果、がんは完治し「余命二ヶ月」の宣告から二年半もの月日をいただくことができました。

(写真)

黒岩知事

◆学問、行政の縦割りを打破することで新産業創生へ

加藤 お父さんのお話はまさに「医食同源」ですね。

黒岩 そうです。私はさらにこれは「医食『農』同源」に繋がるものと考えています。数年前に、農水大臣を長として各省の政務官が参加する『食の将来ビジョンに関する検討会』がつくられ、当時民間人だった私もメンバーに入りました。この検討会では「『医食同源』の食を生みだすのは農業であり農業のあり方も含めて健康を伸ばしていこう」という考え方の下、「医食農同源」を提言しました。

しかし、省庁主導でこれを実践していこうとすると縦割り行政の弊害があって進めることは非常に難しい。だからこそ、地方自治体である神奈川県で全国に先駆けたモデルを示す必要があると考えています。

加藤 これまで薬草産業は、医学・薬学・農学といった学問分野、厚労省、農水省、経産省、文科省といった行政のいずれにおいても、縦割りの狭間にありました。こうした縦割りを排して、産官学、農商工連携の下に再構築すると新しい産業が創りだせるのではないかと思います。

黒岩 いま医療の世界では、エビデンス、つまり薬などが効いたことを科学的に証明した「証拠」に基づく医療を進めていこう、という動きが強まっています。

西洋医学の薬は化学物質ですから均一な品質のものを製造できます。そして、それを同じ条件の下で大勢の患者に処方することで薬効の大小を科学的・統計的に証明出来るとしています。それをエビデンスとしています。

一方、生薬については、天候の影響などから薬草に出来不出来があり、均一の品質のものを作ることはそもそも難しい。その上、漢方的な治療では、一人ひとりの体質やそのときの症状を見ながら、様々な生薬を組合せて処方します。漢方は、経験則に基づき、今注目されている「個別化医療」を長年に亘って実践してきたともいえるのですが、こうしたことから西洋医学的な意味でのエビデンスがないとされてきたわけです。

また、適切な食事には心身を健康にする大きな力が本来備わっているにも拘らず、西洋医学では、ビタミンとかタンパク質といった狭い栄養学の観点から捉えてしまいます。

これからは、西洋一辺倒の物差しに基づかない価値基準も大切にしながら、食のあり方で「未病を治す」ことについて、考え、実践していくことが有用でしょう。

◆国産漢方を国際的戦略商品に

加藤 神奈川県は首都圏の大都会とのイメージがありますが、県西地域は中山間地の農業地帯でもあります。私も県の依頼を受け、薬草を活かした食の産業化のお手伝いを始めています。例えば漬物や蒲鉾に薬草のトウキの葉を入れた新しい発想の食品の開発です。

加藤 神奈川県は首都圏の大都会とのイメージがありますが、県西地域は中山間地の農業地帯でもあります。私も県の依頼を受け、薬草を活かした食の産業化のお手伝いを始めています。例えば漬物や蒲鉾に薬草のトウキの葉を入れた新しい発想の食品の開発です。

またこの地区は箱根や大山などの観光地がありますので、食とグリーンツーリズムを結び合わせることで新たな産業化が図れます。薬草を機能性作物として捉えることで「食品開発」の六次産業化をはかり、地域の活性化が図れます。知事はどうお考えですか。

黒岩 県では「未病を治す」ことをキーワードに「県西地域活性化プロジェクト」という地域振興策を推進しています。県西地域は、山も海も温泉もあり、農産物が豊かですので、観光や農業など様々な側面において「未病を治す」ことを実践していく場として内外にアピールするのにうってつけと思っています。

また、県西地域に限らず、「医食農同源」の考えに立ちながら、長芋、タマネギやトマトなど、一つ一つの食材の機能・効用を調べて、広く「未病を治す」ことに役立つ食材の栽培を進めていくことは有用です。

さらに薬草栽培も大きなポイントとなりえます。現在、漢方薬の原料の8割以上は中国から輸入していますが、国内で安全・安心な生薬原料を栽培できれば、これを国際的な戦略商品とすることもできます。

加藤 日本の農薬取締法は世界でもっとも厳しく規制した法律です。この法令の下で栽培した薬草は安全性が極めて高いものになりますから、輸出する上でもプラス材料になるといえます。

(写真)

対談する2人

◆原点に戻ると新たな地平が見える

黒岩 これまでの農業政策は「食糧」が課題でしたが、先ほどの『検討会』では、「食」という概念が提示されました。「食糧」政策は生産者中心になりがちですが、「食」政策ではむしろ消費者が主体となります。「食」は全国民的な課題ですし、そのベースには農業もあるし、料理もある、一人ひとりの健康にも深く関わります。つまり「食」というキーワードは役所の縦割りを排している言葉なのです。

黒岩 これまでの農業政策は「食糧」が課題でしたが、先ほどの『検討会』では、「食」という概念が提示されました。「食糧」政策は生産者中心になりがちですが、「食」政策ではむしろ消費者が主体となります。「食」は全国民的な課題ですし、そのベースには農業もあるし、料理もある、一人ひとりの健康にも深く関わります。つまり「食」というキーワードは役所の縦割りを排している言葉なのです。

そして「食」にとって大事なことの一つに「おいしさ」があります。おいしいものを食べることが健康につながることは、みんななんとなく分かっているわけですが、これを生活者の目線で分かりやすく示すことが大切です。

加藤 千葉大学附属病院のレストランでは、医師とシェフとのコラボレーションによる薬草を利用した薬膳料理がおいしいと評判になっています。例えばシャクヤクやトウキについては、根は厚労省管轄の薬局方の下にありますが、葉や花は「非医」の用途に分類されることから農水省管轄の食に区分されます。農家がこれまで捨てていた葉や花にも効能はあるわけですので、「医食農同源」の視点で見れば、根のみならず葉や花まですべて活かしていって、農家の所得向上と地域の活性化につなぐことが大事です。

黒岩 近代文明以前には、「いのち」というものをトータルで考えていたと思います。病気にならないための様々な知恵は、自然の摂理の中で総合的に捉えられてきたのが、それを医療や農業などに切り分けてしまったためにいま限界にきている。これらが全部つながっているという原点に戻れば、土の問題、天候や環境、働く人たちの働きがいや旬の農産物など、あらゆる要素が互いに重なり合ってくるわけです。

そういうことを農業は忘れてきたのではないかと思います。人間の原点に立ち戻っていくところから、新たな地平が見えてくるのではないでしょうか。

(写真)

加藤氏

◆新しい文化・産業を創造する場に

加藤 神奈川、奈良、富山県の三自治体が漢方産業化推進研究会に参加されたことの意義についてお話いただけますか。

黒岩 日本の漢方発祥の地は、シルクロードの終点である奈良県です。鑑真上人が、それまでに入ってきていた漢方薬を整理・分類した「漢方の祖」といわれています。また、富山県には置き薬の伝統があります。漢方産業化推進研究会は、こうした歴史ある地域と神奈川県とが結びつき、新しい文化・産業を一緒になって創造する場になると期待しています。

加藤 ありがとうございました。

【対談を終えて】

黒岩神奈川県知事は県の超高齢化社会の到来に備え、最先端医療技術の追求と漢方の「未病を治す」との融合を図り、「健康寿命日本一」を目標に置いた。知事はフジテレビのニュースキャスターの職歴からか伝えたいメーセージは明確であり、解り易く伝える能力は高いものがあった。

これまで薬草は薬価基準の引き下げ、中国等からの安値による輸入品の増大から薬草栽培は衰退の一途を辿ってきた。しかし、近年、黒岩知事をはじめ様々な方面から、薬草等の機能性作物の見直す機運が高まってきた。

政府は機能性を表示できる新たな方策の検討に入り、農水省と厚労省が連携した「薬草の産地化に向けたブロック会議を実施するなど大きな潮流の変化が感じられる。

本紙上で「薬草産業の将来展望」として各地の産官学、農商工連携の取り組みに主体的役割を果たしている方々との対談を通じてシリーズで伝えていきたい。

重要な記事

最新の記事

-

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

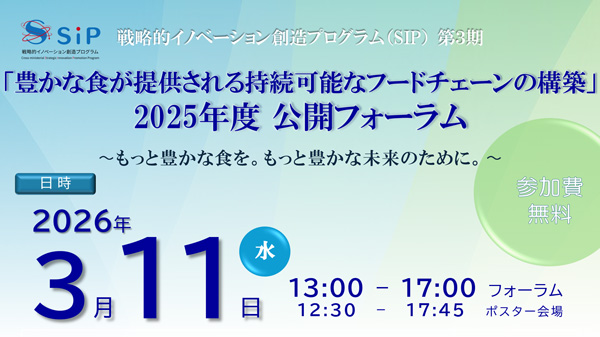

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日 -

「こんせんくん」が産地や工場をレポート テレビCM放映 パルシステム2026年2月3日

「こんせんくん」が産地や工場をレポート テレビCM放映 パルシステム2026年2月3日 -

「コープみらいフェスタ きやっせ物産展in幕張メッセ」15日に開催2026年2月3日

「コープみらいフェスタ きやっせ物産展in幕張メッセ」15日に開催2026年2月3日