【小松泰信・地方の眼力】こめ油に加油!2018年5月30日

日本農業新聞(5月22日)は、6月にも決定される新たな「骨太の方針」(経済財政運営の基本方針)では、「食料安全保障の確立や食料自給率の達成に向けた政権の本気度とともに、『政高党低』といわれる農政の意思決定の在り方も改めて問われそうだ」と、牽制球を投げている。その訳は、食料安全保障そのものに取り組む姿勢が感じられないことと、2025年度に45%に引き上げることを目標とする食料自給率が、16(平成28)年度には38%までに落ちたことである。

◆注目に値する家庭用油市場

29日朝、ヤフーニュースに、""かけるオイル"需要拡大 家庭用食用油、新たな使い方に注目"という記事が紹介されていた(「食品新聞」、28日16時配信)。

29日朝、ヤフーニュースに、""かけるオイル"需要拡大 家庭用食用油、新たな使い方に注目"という記事が紹介されていた(「食品新聞」、28日16時配信)。

「日清オイリオグループによると、ホームユース(家庭用)の"かけるオイル"市場は13年度から年率11%増で成長を続け、17年度には約350億円超に拡大。約1350億円の家庭用油市場において、構成比20%以上を占めるまでに成長した」とのこと。

需要拡大の背景として、「植物油の持つ健康価値や美容、おいしさが注目され、従来の加熱用途だけでなく、幅広いメニューでオイルをそのままかける(加える)、新たな使い方が広がっている」ことをあげ、「大手各社は今後の成長が期待される"かけるオイル"の提案に力を入れる」と、している。

メーカーのHPには、大豆、菜種、べに花、コーン、綿実、ごま、オリーブ、やし、パーム、ひまわり、グレープシード、そしてこめ、を原料とする12種類の植物油が紹介されていた。それらの主産地に日本が記されているのは、こめ油のみ。「米ぬかからとったこめ油はサラッとした風味が特長。揚げ物やマヨネーズの他、製菓用にも」との紹介文には、目を引かれた。

◆興味深い「こめ油」

「こめ油」の特性などは、つぎのように要約される。

まず、米糠から抽出される植物油であることから、原料をほぼ国産で賄える唯一の植物油。製造工場は北海道から沖縄県まで存在する。国産原料を使用していることから学校給食関係者には好評であるが、大豆油などに比べると価格が高いので、使用は一部に留まっている。米の消費量が年々減少しているため、安定した出荷がありながら、製造会社は原料の手当てに苦慮している。

成分については脂肪酸組成に占めるオレイン酸の比率が高く、血中コレステロール分を下げる効果も高い。

また、加熱による酸化が起きにくいことから、製菓業界で歓迎されており、日本で製造されるポテトチップスのほぼ全量がこめ油かこめ油を配合した油で揚げられている。揚げ物をしている人が気分を悪くする、いわゆる「油酔い」現象が起きにくく、揚げたあと他の容器に移す際などの油キレも良い。

◆こめ油で食料自給率向上!のはずだったが、今のところ"ヌカ"喜び

これだけの商品特性。農林水産省も放っておく訳はない。『2010(平成22)年版食料・農業・農村白書』は「コラム:食料自給率向上と米油」で、丁寧に説明している。その要点はつぎのとおりである。

まず、わが国供給熱量ベースでの食料自給率が低い理由の一つとして、「供給熱量の15%程度を占める油脂類の自給率が3%(うち植物油脂の自給率は2%)にすぎないこと」を指摘する。1965(昭和40)年頃の油脂類の自給率は31%(うち植物油脂の自給率は19%)で、国内産原料を用いた植物油の生産は12万tを超え、「こめ油」がそれを大きく支えていた。ちなみに、2010年頃、国内で生産されている「こめ油」は6万t程度。

前項で紹介した商品特性から、需要は強く、製油業界の生産意欲も高い。しかし、「米の消費減に伴い『米ぬか』の発生量が大幅に減少して需要・供給の双方の希望に応えられていないのが現状です。すなわち、米消費の拡大は、植物油の自給率向上にもつながる問題なのです」とし、「米の生産増により『米ぬか』をいかに増やしていくか等が大きな課題」とする。そして、「これらの課題が解決できれば、輸入米油(3万t程度)との置き換えが進み、......食料自給率の向上に寄与する可能性」がある、としている。

しかしその後の白書において、米ぬかの活用やこめ油の生産振興への言及はない。これが本当の、ヌカ喜びか...

◆こめ油に加油!

5月22日に公表された『平成30年版食料・農業・農村白書』では、食料自給率38%をふまえて、「供給熱量ベースの総合食料自給率の低下が続いたのは、食生活の多様化が進み、...米の消費量が減少する一方で、飼料や原料を海外に依存せざるを得ない畜産物や油脂類の消費量が増加したことが主な原因です」との説明と、紋切り型の政策提案が提示されているのみ。

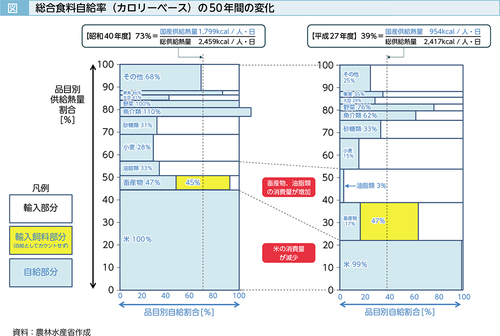

内容はほぼ同じだが、29年版には「総合食料自給率(カロリーベース)の50年間の変化」というタイトルの下図が紹介されている。この図が示唆する自給率向上対策は、青(自給)を拡大させ、黄(輸入飼料)をブルー化して、白(輸入)を縮小させる方策に、カネと知恵を使えということである。

当コラムが提案できることは、赤地で示されている油脂類の増加に注目し、農水省自らがかつて提案した国産こめ油の振興に積極的に取り組むことである。もちろん米ぬか目的ではあるが、生食用米だけではなく飼料用米の生産も促進されることで、黄(輸入飼料)のブルー化も進み、食料自給率向上をもとより、水田稲作の維持などに好影響をもたらすはず。

◆まさに穀難政権

政府は28日、経済財政諮問会議を開き、「骨太の方針」骨子案を示した。農林水産についてはつぎの2項目が書かれている。

・水田活用の直接支払交付金の影響により、主食用米、転作作物ともに、需要に見合った生産ができていない現状。生産調整の廃止(いわゆる「減反廃止」)後の米政策のグランドデザインを描き、歳出の質の向上と競争力強化を追求すべき。

・今後の方向性として、野菜等の高収益作物への転換、規模拡大のみならず多収化等による生産コストの削減、耕種農家だけでなく畜産農家等による飼料作物の増産、地域差に応じた生産(適地適作)を推進していくべき。

これらのみでの判断は禁物だが、少なくとも農業競争力強化支援法などの精神が貫徹していく方向であることは間違いない。表現を変えれば、冒頭で紹介した日本農業新聞が危惧していることは現実のものとなる。

今回の執筆に際し、最近10年間の白書における食料安全保障や食料自給率の記述だけを見ても、第二次安倍内閣はそれらに興味も関心も寄せていないことがわかった。穀難による国難を引き起こすとんでもない政権である。

「地方の眼力」なめんなよ

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日