【鈴木宣弘・食料・農業問題 本質と裏側】日米貿易協定の虚実~国会承認はあり得ない(2019年11月28日 参議院外交防衛委員会 発言要旨)2019年11月28日

本協定をめぐる議論には事実と異なる点があるので、その点から所見を述べたい。

(1)米国は自動車関税の撤廃を約束した。→していない。

日本政府は合意文書を開示せず、「自動車関税の撤廃は約束された」と説明して署名したが、署名後に開示された米国側の約束文書(英文、邦訳は出さず)には「自動車関税の撤廃について(with respect to)はさらなる交渉次第」とあり、これが関税撤廃の約束なら「天地がひっくり返る」。米国側も「撤廃の約束はしていない」と交渉トップがコメントし、効果試算についても、「日本は合意されていない関税撤廃を仮定して経済効果を計算した」と評している。「with respect to」に「(関税撤廃)を前提にして」という意味があるという解釈には無理がある。

なぜ、「ない」約束を「ある」ことにしなくてはいけないか。それは、「ある」ことにしないと、米国側の貿易額の92%をカバーしたとしているが、自動車関連の約40%が抜けると50%台に落ち込み、前代未聞の国際法違反協定となり、国会批准ができないからである。

(2)米国の関税撤廃率は92%で国際法上問題のない高い貿易カバー率が確保できた。→50%台の史上最悪の国際法違反協定である。

差別的な「つまみぐい」協定の横行が世界大戦まで招いた反省から生まれたガットのルール(「実質上すべての貿易」=概ね90%以上をカバーする地域協定のみ認める)に基づいて各国が努力してきたので、過去のFTA(自由貿易協定)で貿易のカバー率が85%を下回った協定はほとんどない。史上最悪の協定を国会承認するなら、戦後築き上げてきた世界の貿易秩序を破壊する挑戦であり、戦後の世界の努力を水泡に帰す犯罪行為と国際的に非難される。

(米国は、議会承認なしに大統領権限で決められる範囲をかぎった協定と位置付けたが、国会で正式に承認する日本側は、国際社会に対する顔向けとしても、責任は重い。筆者も、役所時代、大学に出てから多くのFTA(自由貿易協定)の事前交渉(産官学共同研究会)に参加してきたが、日本の霞が関がWTO(世界貿易機関)ルールとの整合性を世界的にも最も重視してきた。心中察するに余りある。)

(3)米国からの牛肉輸入はTPP合意にとどめられた。→TPP超えである。

日本は牛肉の低関税が適用される限度(セーフガード)数量を、米国分も含めたままの61万tをTPP11で設定したのに、今回、米国向けに新たに24万tを設定した。日本にとっては、米国分が「二重」に加わる。

しかも、驚くべきことに、枠を超過して高関税への切換えが発動されたら、それに合わせて枠を増やして発動されないようにしていく約束もしていることが付属的な文書(サイドレター)で後から判明した。これでは、もはや一定以上の輸入を抑制するセーフガードではなく、米国からの牛肉輸入を低関税でいくらでも受け入れていくことになる。

(4)日本からの牛肉輸出をTPP(環太平洋連携協定)以上に勝ち取った。→TPP合意で得たものを失った。

対米牛肉輸出の低関税枠は現在200トンしか認められていない。TPPでは枠も関税(26.4%)も15年目に撤廃される約束だった。それを言わずに、今回は、200トンを超えた輸出が可能になったと言ったが、得たものは元のTPPで合意していた関税撤廃とは比較にならないほど小さい。

(5)コメや乳製品は勝ち取った。→先送りされただけである。

コメはトランプ氏のカリフォルニア(民主党に絶対負ける州)への「いじめ」で除外されたが、コメ団体は当然反発している。米国が抜けたのに、米国も含めて日本が設定した「TPPワイド枠」は乳製品のほか33品目もあり、日本にとっては、米国抜きのTPP11で、すでに元のTPP水準が実現してしまっていることの重大さをまず押さえないといけない。米国枠がつかなかったから「TPPマイナス」いう評価にはならない。そのうえで、日米協定で米国分が「二重」に追加されれば、即座にTPP超えであった。今回は乳製品などの米国枠の「二重」設定は先送りされたが、酪農団体も反発している。

奇妙なことに、日本側の約束内容に「米国は将来の交渉において農産物に対する特恵的な待遇を追求する」という米国側の強い意思表明が組み込まれている。日本が一層の譲歩を認めたわけではないというが、日本の合意内容の箇所に書いてあるのだから、位置づけは重い。(だいたい、米国が自分の一度勝ち取ったものを放棄するわけはなく、今回含まれなかった部分が、このままで済むとは考えられない。現段階で「TPP水準以内にとどめた」というような評価は到底できない。そもそも、TPP水準が大問題だったのだから、TPP水準にとどまったからよかったかのような議論自体が根本的におかしい。)

(6)自動車のために農業を差し出し続けることはない。→差し出し続ける。

記者会見で日本政府は米国との今後の自動車関税撤廃の交渉にあたり「農産品というカードがないということはない。TPPでの農産品の関税撤廃率は品目数で82%だったが、今回は40%いかない(注)」、つまり、「自動車のために農産物をさらに差し出す」ことを認めている。

(注) 実際には37%。総品目(タリフライン)数 2594のうち1634が除外。農の総品目数1332、林・水1262。林・水はすべて除外なので、1634-1262=372 が農の除外品目。つまり、農業だけの関税撤廃率72%と思われる。一方、「米国が関税撤廃した農産品は19品目にすぎず、関税撤廃率はTPPの99%からわずか1%へ激減した」(作山巧・明治大学教授)

(7)25%の自動車関税の非発動は約束された。→されていない。

協定本文に「協定のいかなる規定も安全保障上の措置をとることを妨げない」とある。これは、安全保障を理由にした自動車への25%関税の発動根拠になりうる。逆に、我が国こそ、この条項に基づいて、安全保障のために食料の国境措置の削減は撤回することにしたとする気概がほしい。

要は、EUのようにWTO違反行為には提訴して断固闘うべきところを、日本は「自動車に25%関税をかけられるよりはましだろう」という「犯罪行為」に脅され、完成車と部品の関税撤廃を反故にされ、600億円近くの米国の余剰穀物の「尻拭い」購入を(害虫対策の名目で)約束させられるという「犯罪者に金を払って許しを請う」(細川昌彦・中部大学教授)ような「失うだけの交渉」を展開したあげく、日米で更なる犯罪行為(WTO違反)に手を染めてしまったといえる。

(8)日米協定はウィン・ウィンである。→日本が失っただけである。農産品の関税撤廃率 日本72% vs 米国1%

日本側の農産品の関税撤廃率72%に対して、米国側の関税撤廃率は1%にすぎない。日本側は「ウィン・ウィン」と表現しているが、トランプ大統領にとって自動車も勝ち取り農産物も勝ち取った「ウィン・ウィン」のように思われる。日本にとって非常に「片務的」なトランプ大統領の選挙対策のためだけの「つまみ食い」協定である。

◆数字が語る「完敗」の現実

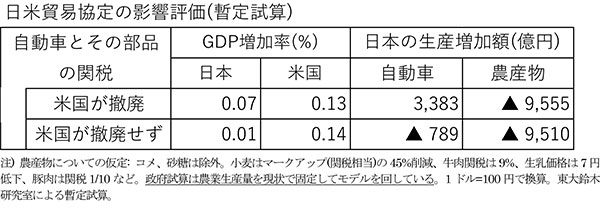

試算例でも明白だ。政府が使用したのと同じモデル(GTAPと呼ばれる)で、自動車関税の撤廃の有無をわけて、日米協定の影響の直接効果を改めて試算し直した。「直接効果」とは、政府が用いた「生産性向上効果」(価格下落と同率以上に生産性が向上)、「資本蓄積効果」(GDP増加と同率で貯蓄・投資が増加)などの、いわゆる「ドーピング剤」を注入する前の効果のことである。

表が示すとおり、自動車と部品の関税撤廃は日本の生産額を3400億円程度増加させる可能性があるが、関税撤廃が実現しないと、800億円程度の生産減少に陥る可能性がある。一方、農産物(乳製品・食肉の生産額を含む)は9500億円程度の生産減少(政府試算の約10倍)が生じる可能性も示唆される。

全体のGDP(総生産額)で見ても、自動車を含めても0.07%(政府試算の1/10程度*)、自動車が除外された現状では、ほぼゼロという状況である。GTAPモデルにおける「労働者は完全流動的に瞬時に職業を変えられる」といった非現実的な仮定を修正すれば、日本のGDPはマイナスになる。

*政府も「生産性向上効果」を入れないと0.8%→0.1%と注書きしている。

日本にとっては、農産物も自動車も「負け」、トランプ氏は、農産物も自動車も「勝ち」という、日本の完敗の実態が数字からも読み取れる。国際法違反を犯してまで完敗の協定を批准する事態の深刻さを再認識したい。誰のために、何のために、ここまでしなくてはならないかが問われている。

◆脆弱化した農業構造に

一層の自由化がのしかかる複合的影響の深刻さ

国内農業生産への影響で深刻なのは複合的影響である。国内政策や過去の貿易自由化の影響で、すでに農業生産構造の脆弱化が趨勢的に進んでいる。そこに一層の自由化が上乗せされる全体の影響の大きさを見なくてはいけない。2035年、あと15年後には、牛肉、豚肉の自給率は10%台に突入する危険がある。

◆自由化は農家の問題でなく国民の命と健康の問題

農産物貿易自由化は農家が困るだけで、消費者にはメリットだ、というのは大間違いである。輸入農水産物が安い、安いと言っているうちに、エストロゲンなどの成長ホルモン、成長促進剤のラクトパミン、BSE(狂牛病、5月17日に米国牛全面解禁=日米協定の最初の成果)、遺伝子組み換え(non-GM表示の2023年実質禁止が決定)、ゲノム編集(10月1日から完全野放し)、除草剤の残留(日本人の摂取限界が米国の使用量に応じて引上げられている)、イマザリルなどの防カビ剤(表示撤廃が議論中)と、これだけでもリスク満載。これを食べ続けると病気の確率が上昇するなら、これは安いのではなく、こんな高いものはない。

牛丼、豚丼、チーズが安くなって良かったと言っているうちに、気がついたら乳がん、前立腺がんが何倍にも増えて、国産の安全・安心な食料を食べたいと気づいたときに自給率が1割になっていたら、もう選ぶことさえできない。今はもう、その瀬戸際まで来ていることを認識しなければいけない。

国民の命を守り、国土を守るには、どんなときにも安全・安心な食料を安定的に国民に供給できること、それを支える自国の農林水産業が持続できることが不可欠であり、まさに、「農は国の本なり」、国家安全保障の要(かなめ)である。そのために、国民全体で農林水産業を支え、食料自給率を高く維持するのは、世界の常識である。

米国から次々と何兆円もの武器を買い増すだけが安全保障ではない。「食を握られることは国民の命を握られ、国の独立を失うこと」だと肝に銘じて、国家安全保障確立の中心を担う農林水産業政策を再構築すべきである。食料がなくなって、代わりにオスプレイをかじることはできない。

◆偽証罪・背任罪の適用拡大の必要性

TPPには参加しない、と言って参加し、重要5品目は除外、と言って除外せず、日米FTAを避けるためにTPP11をやる、と言って日米FTA交渉をTAGという捏造語で別物だと主張して開始し、その場が凌げたら、誰もTAGという言葉も使わなくなり、すべて虚偽だったことがあとから判明しても誰も責任を取らない。

今回は、自動車関税は撤廃が約束されている、これ以上農業を譲らない、牛肉のセーフガードは広げない、25%への自動車関税引き上げは回避できた、などなどと言っているが、これが違っていた、となったときに、きちんと罰せられるような仕組みを作らないと、その場しのぎのどんな虚偽もまかり通って、平然とさらに悪い事態へ移行させられていくのを止められない。

本協定は、史上最悪の国際法違反協定で、しかも日本は失うだけの内容なのに、世界に恥をさらして非難されることは明白な中、事実を捻じ曲げてまで承認する必要がどこにあるのか。それでも国会承認するなら、その責任を日本の国会議員の皆さんが負うことになる。国民の命と健康を守るためにも、このような流れを断ち切る必要がある。どうか国民のための政治をお願いしたい。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日 -

スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日

スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日 -

5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日

5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日 -

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日 -

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日 -

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日 -

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日 -

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日 -

愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日

愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日 -

業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日

業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日 -

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日 -

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日 -

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日 -

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日 -

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日 -

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日 -

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日 -

調理技術教育学会「食品ロス!?」オンラインセミナー開催2026年2月6日

調理技術教育学会「食品ロス!?」オンラインセミナー開催2026年2月6日 -

全ゲノム情報から赤色酵母サイトエラ属の系統分類学的位置が明らかに 東京農業大学2026年2月6日

全ゲノム情報から赤色酵母サイトエラ属の系統分類学的位置が明らかに 東京農業大学2026年2月6日 -

春の彩りをひと袋に「春のつまみ種」期間限定発売 亀田製菓2026年2月6日

春の彩りをひと袋に「春のつまみ種」期間限定発売 亀田製菓2026年2月6日