薪・柴・焚き付け【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第151回2021年6月10日

その昔、山林が近くにある農家は、自分の山や共有地の山などから雑木を伐り出し、背中に背負って家に運び、それをのこぎりやまさかり、鉈(なた)で適当な大きさに切って「薪」として保存し、それを自家の燃料にした(桃太郎の爺さんの「柴刈り」の柴、前に本稿で取り上げた二宮金次郎の銅像が背負っているものがそうである)。同時にその一部を林野のない平場や都市部などの家々に販売した。また焚きつけにする枯葉や粗朶などを拾い集め、これも家に運んで使用したり、販売したりした。

チェーンソーなどない時代、運搬のための自動車などない時代、その労働は大変なものだった。

山が遠い平場地帯の農家の場合、雑木林を家の近くに持って薪などの燃料を得たり(註1)、遠くの山に入会林野を持ちあるいは共同で林野の伐採権を買い、村落ぐるみの共同労働でそこから薪の切り出しや柴刈りをして自家用にするところもあったが、山村の林家や商人から購入する地域が多かった。都市近郊にある私の生家も購入だった。

そうすると当然のことながら多額の金がかかる。それを節約するためにさまざまな工夫と家族ぐるみでの労働の投入が必要となる。

たとえば私の生家では、薪につくられたものでなくて太さ直径20~30センチ、長さ30センチくらいの丸太を購入し、それをまさかりで割って「薪」にして使うようにしていた。少しでも安く手に入れるためである。その薪割りは子どももやらされ、私もまさかりをふるってやったものだった(身にしみついたその技能、今でも上手にできる、と言いたいところだが、もう歳、まさかりを振り上げることもできなくなっているだろうが)。

同時に、焚き木=「柴」も購入した。桃太郎の「おじいさんは山へ柴刈りに」の柴がそれで、雑木の細い枝や潅木を切ったものでそのまま燃やせるものである。

ただし私の生家の場合、柴は燃料としては購入しなかった。生家は野菜中心農家だったので、キュウリ、トマト、ササゲ、インゲン、ナガイモ等々の支柱(「て」と私たちは呼んでいた)にする柴が必要であり、それの使い終わったものを薪として利用したからである。

まず、「て」にする柴を5~6キロ離れた山麓の農家から購入し、春になると牛車を牽いてそこの家まで行き、2~3メートルの長さに伐ってもらっている柴の束を一山積んでくる。この『て』は2~3年使って更新するのだが、それを捨てることはなかった。鉈で30センチくらいに切って、風呂や囲炉裏の燃料として使った。『て』=雑木は生産資材であると同時に生活資材ともなったのである。まさに再利用であり、無駄がなかった。

山村の林家から家に運んできた柴は、まず父が側枝や細い先端など不要な枝を鉈や手で取って「て」を完成させる。そしてそれを畑で使うわけだが、このときに切り取った不要な細い枝は後に述べる焚きつけとして利用する。

秋になると、来年も使う「て」、もう古くなって使わなくなった「て」と分けられて小屋の後ろや屋敷の前の塀のところに横にしてうず高く積まれるが、農作業の暇な晩秋や春の暖かい日、祖父がそのなかの使わなくなった「て」=柴の一部を裏庭に運んでくる。次に薪割り台と鉈を準備する。そしてむしろを敷き、そこに座って柴を薪割り台に横に寝かせ、鉈で叩き切る。こうしてつくった直径2~3センチ、長さ30センチくらいの細い柴は完全に枯れているので非常に火の付きが良く、火力も強い。だからその上に先ほどの割った薪を置くとすぐに火が付く。なおこの柴は煙があまり出ないので、囲炉裏によく使われたものだった。

生家で柴を使うのは囲炉裏と風呂だった。薪に着火させて煮炊きをし、また暖房にするためである。風呂での柴の使い方は前回のこのコラムで述べたので省略する。

さて、この柴に着火させることがまず必要となるが、マッチやライターで柴などの木に直接火をつけるのは容易てはない。燃えやすくてしかも柴に着火させる程度の一定の時間燃え続けられるもの(これを「焚きつけ」と呼んだ)でなければならない。一番いいのはバーベキューの時などによく使われる古新聞紙だ。それを丸めて火を点け、そこから柴に燃え移せばよい。しかし、当時新聞紙は鼻紙、便所紙、包み紙として貴重品であり、新聞をとっていない家もある。今のように頁数も多くない。だから無理である。

焚き付けとして昔から使っていたのは落ち葉だった。とくにいいのが杉の葉である。火はつきやすいし、火持ちもいい。

秋遅く季節風が吹くころになると私たち子どもは、南京袋を持って近くの菩提寺にある数本の杉の木の下に行って風で落ちている杉の枯れ落ちた葉(スギパと呼んでいた)を拾い集めたものだった。

そして、風が吹いてたくさん落ちるようにと、子どもたちは西の空に向かって声を張り上げて歌う(というより叫ぶと言った方がいいが)、

「西の山から 風ゴーンゴ 吹いて来い」

すると、あーら不思議、ゴオーツと西風が吹き、パラパラとこげ茶色のスギパが木の上から落ちてくる。それを袋に詰め、いっぱいになると誇らしげに家に持ち帰る。もちろん、こんな程度で何日ももつわけはない、やはり山村から仕入れてきた燃料屋から購入するのだが。

このように、山村・林家なしでは農家も街の住民も生きていけなかったのである。

(注)関東平野の武蔵野台地のように平地林=雑木林から薪から焚き付けまでの燃料を得た地域もあった。

重要な記事

最新の記事

-

審査員特別賞 JAさくらんぼひがしね 奥山祐介さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月26日

審査員特別賞 JAさくらんぼひがしね 奥山祐介さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月26日 -

樹液と戦前昭和の子ども【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第378回2026年2月26日

樹液と戦前昭和の子ども【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第378回2026年2月26日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】20~30万トンの脱脂粉乳の「過剰」で右往左往する愚から卒業しよう2026年2月26日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】20~30万トンの脱脂粉乳の「過剰」で右往左往する愚から卒業しよう2026年2月26日 -

群馬県が誇るフルーツトマト「ブリックスナイン」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日

群馬県が誇るフルーツトマト「ブリックスナイン」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日 -

安川電機と共同開発「キュウリ作業ロボット」ゆめファーム全農SAGAで稼働開始 JA全農2026年2月26日

安川電機と共同開発「キュウリ作業ロボット」ゆめファーム全農SAGAで稼働開始 JA全農2026年2月26日 -

「とちあいか」「とちぎ和牛」など栃木県の対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日

「とちあいか」「とちぎ和牛」など栃木県の対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日 -

自動走行で精密散布 農業用無人車「R100」「R200」販売開始 バイエル2026年2月26日

自動走行で精密散布 農業用無人車「R100」「R200」販売開始 バイエル2026年2月26日 -

植物の精細胞における目的遺伝子の自由な発現に成功 横浜市立大学2026年2月26日

植物の精細胞における目的遺伝子の自由な発現に成功 横浜市立大学2026年2月26日 -

最高金賞は異例の3品種「食べチョク全国みかん・柑橘グランプリ2026」結果発表2026年2月26日

最高金賞は異例の3品種「食べチョク全国みかん・柑橘グランプリ2026」結果発表2026年2月26日 -

観光果樹園検索アプリ「KAJUAL」最盛期のいちご追加 茨城県常陸太田市2026年2月26日

観光果樹園検索アプリ「KAJUAL」最盛期のいちご追加 茨城県常陸太田市2026年2月26日 -

キプロスからの偶蹄類由来製品等 輸入を一時停止 農水省2026年2月26日

キプロスからの偶蹄類由来製品等 輸入を一時停止 農水省2026年2月26日 -

農業分野の人手不足解消へ 鹿児島県肝付町と包括連携協定を締結 タイミー2026年2月26日

農業分野の人手不足解消へ 鹿児島県肝付町と包括連携協定を締結 タイミー2026年2月26日 -

動物と人間がともに暮らす地球環境 大人の動物園の楽しみ方 パルシステム連合会2026年2月26日

動物と人間がともに暮らす地球環境 大人の動物園の楽しみ方 パルシステム連合会2026年2月26日 -

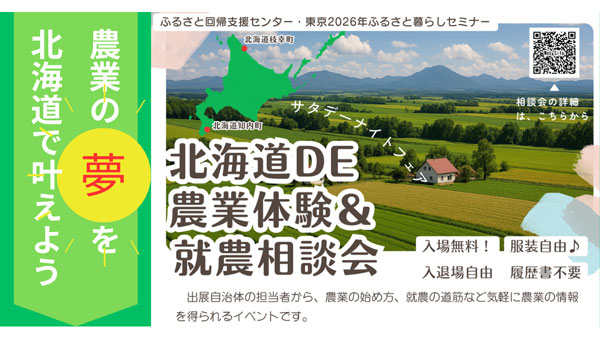

土曜夜の相談会「北海道DE農業体験&就農相談会」東京・有楽町で開催2026年2月26日

土曜夜の相談会「北海道DE農業体験&就農相談会」東京・有楽町で開催2026年2月26日 -

店舗、宅配ともに前年超え 1月度供給高速報 日本生協連2026年2月26日

店舗、宅配ともに前年超え 1月度供給高速報 日本生協連2026年2月26日 -

中古トラックをEV化 グループ初のEVトラック導入で記念式開催 生活クラブ2026年2月26日

中古トラックをEV化 グループ初のEVトラック導入で記念式開催 生活クラブ2026年2月26日 -

早春に彩り アネモネ「ポルト チョコレート」新発売 サカタのタネ2026年2月26日

早春に彩り アネモネ「ポルト チョコレート」新発売 サカタのタネ2026年2月26日 -

生活クラブ生協のお店「デポー越谷」オープン4周年記念イベント開催2026年2月26日

生活クラブ生協のお店「デポー越谷」オープン4周年記念イベント開催2026年2月26日 -

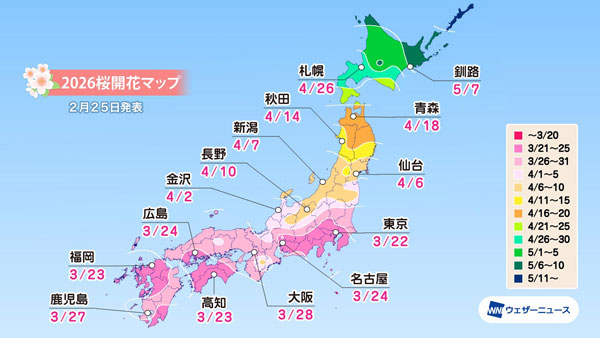

桜開花は3月22日東京から 西・東日本は平年並、北日本で早い予想 ウェザーニューズ2026年2月26日

桜開花は3月22日東京から 西・東日本は平年並、北日本で早い予想 ウェザーニューズ2026年2月26日 -

原発事故15年『陽なたのファーマーズ フクシマと希望』上映会開催 パルシステム神奈川2026年2月26日

原発事故15年『陽なたのファーマーズ フクシマと希望』上映会開催 パルシステム神奈川2026年2月26日