【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】子供たちから始まる「占領政策」2021年11月25日

戦後の日本の食生活形成には米国の「意思」が大きく関与している。それは「進化」しつつ、今も続いているように思われる。パン食普及もゲノム食品普及もターゲットは子供たちである。

余剰穀物処理が米国占領政策の柱

「食料自給率がなぜ下がったか」についてよく言われる「誤解」がある。「日本の農地と農業生産力は限られているのに、食生活の変化に伴う食料需要が増大したため、対応しきれなくなった。原因は食生活の変化だから仕方ない」というもの。これは一面の事実だが、鎖国の江戸時代が当然ながら自給率100%だったことを想起すれば、大きな要因は政策だとわかる。

米国の要請で貿易自由化を進め、輸入に頼り、日本農業を弱体化させてしまう政策を採ったからである。しかも米国は日本人の食生活を米国農産物「依存症」に誘導・改変した。日本の戦後の食料難と米国の余剰穀物処理への対処として、早い段階で実質的に関税撤廃された大豆、トウモロコシ(飼料用)、輸入数量割当制は形式的に残しつつも大量の輸入を受け入れた小麦などの品目では、輸入急増と国内生産の減少が加速し、自給率の低下が進んだ。小麦、大豆、トウモロコシ生産の激減と輸入依存度が85%、94%、100%に達する事態となった。

故宇沢弘文教授は友人から聞いた話として、米国の日本占領政策の2本柱は、(1)米国車を買わせる(2)日本農業を米国農業と競争不能にして余剰農産物を買わせる、ことだったと述懐している。

日本の子供たちの食生活「改変」計画

このためには、コメの代わりに小麦を食べさせ、食肉消費も喚起して、飼料穀物需要を増やす必要があった。これを牽引(けんいん)した米国の戦略の一つが学校給食を「突破口」にした日本人の食生活「改善」だった。

独立行政法人農業環境技術研究所『農業と環境』No.106 (2009年2月1日)は次のように記している。

戦後の食料事情が好転し始めた昭和33(1958)年に、その後の農業に大きなダメージを与えることになる一冊の本が出版される。それは、慶応大学医学部教授の林 髞(はやしたかし)の著書 『頭脳』 である。この本は、今でこそ "迷著" としてほとんど葬り去られ、探すのにも苦労する。しかし当時は、発売後3年目にして50版を重ねるベストセラーとなり、日本の社会へ与えた影響はきわめて大きかったのである。

迷著というより悪書と言っても余りあるこの 『頭脳』 の中には、「コメ食低脳論」 がまことしやかに述べられている。林氏は、日本人が欧米人に劣るのは、主食のコメが原因であるとして、

......これはせめて子供の主食だけはパンにした方がよいということである。 (中略) 大人はもう、そういうことで育てられてしまったのであるから、あきらめよう。悪条件がかさなっているのだから、運命とあきらめよう。しかし、せめて子供たちの将来だけは、私どもとちがって、頭脳のよく働く、アメリカ人やソ連人と対等に話のできる子供に育ててやるのがほんとうである

と述べている。この記述は、まったく科学的根拠のない暴論と言わざるをえないが、当時は正しい学説として国民に広く受け入れられてしまった。

当時の朝日新聞のコラム 「天声人語」 にも、次のようなコメ食否定論が掲載されている。その文章を原文のまま引用すると、

近年せっかくパンやメン類など粉食が普及しかけたのに、豊年の声につられて白米食に逆もどりするのでは、豊作も幸いとばかりはいえなくなる。としをとると米食に傾くものだが、親たちが自分の好みのままに次代の子供たちにまで米食のおつき合いをさせるのはよくない (昭和33年3月11日付)

である。

慶応大学医学部教授の肩書きや、朝日新聞というマスコミパワーにより、一般国民はこの "まやかし理論" に、すっかり洗脳(マインドコントロール)されてしまった。

当時は、米国の小麦生産過剰による日本への売り込み戦略の下、国内の各地で 「洋食推進運動」 が実施されることになる。日本人の食生活近代化というスローガンのもとに、「栄養改善普及運動」 や 「粉食奨励運動」 が展開されたのである。これらは、まさに欧米型食生活崇拝運動であり、和食排斥運動でもあった。キッチンカーという調理台つきのバスが、20数台で分担し、全国の都市部のみならず農村部まで津々浦々を巡回して、パン食とフライパン料理などの試食会と講演会(林髞教授もしばしば動員されている)をくり返した。これらの強烈なキャンペーンには、農家の人たちまでが洗脳されて、欧米型食生活崇拝の考え方に陥ってしまったのである。短い期間に伝統的な食文化を変化させてしまった民族というのは、世界史上でもほとんど例がないそうである。洗脳キャンペーンがあまりにも強烈だった。

そして、このころから、わが国ではコメ消費量の減少が始まり、コメの生産過剰から水田の生産調整へとつながって行くことになる。これはまた、わが国の農業、農政が凋落(ちょうらく)する始まりでもあった。また食料自給率の低落が始まるのも、この時期と一致している。(引用終わり)

またしても子供たちがターゲットに

あれから60年以上を経た今、こんどは、ゲノム編集トマトについても子供たちをターゲットにした「啓蒙普及」が開始されている。予期せぬ遺伝子損傷(染色体破砕)が学会誌で報告され、少なくとも従来の遺伝子組み換えと同等の審査と表示を課す方針の国もある中、我が国では「届出のみ、表示もなし」で流通され始めた。このトマトは某大学が税金も使用して開発して、その成果が企業に「払い下げ」られたものである。

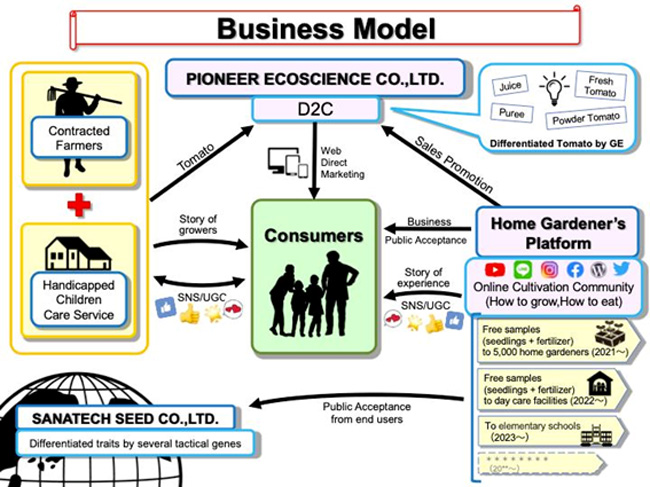

しかも、消費者の不安を和らげ、スムーズに受け入れてもらう(public acceptance)ため、販売企業はそのトマト苗をまず家庭菜園(Home Gardener)に4000件配布したのち、2022年から障がい児福祉施設(Handicapped Children Care Service)、2023年から小学校に無償配布して育ててもらい、普及させるという。この子供たちを突破口とする食戦略をBusiness Modelとして国際セミナーで発表している(図が国際会議で発表されたスライド)。ゲノムトマトが普及した暁には特許料が米国のグローバル種子・農薬企業に入る (印鑰智哉氏)。

我々の税金も投入されて開発されたゲノム編集作物が子供たちから浸透され、その利益は最終的に米国企業に還元される。「占領政策」は少し形を変えてはいるが、同じように続いている。

子供たちを守る

戦後の米国の「占領政策」は子供たちをターゲットに進められ、今も、ゲノム編集の浸透という新たな形で、「総仕上げ」とも言える段階に来ている。ここから示唆されることは、私たちも、学校給食から日本の本来の姿を取り戻し、それを守ることである。

すなわち、地元の安全・安心な農産物を学校給食など通じてしっかり提供する活動・政策を強化することで、まず子供たちの健康を守ることが不可欠だということである。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日