「愛ある農政」を求めて【小松泰信・地方の眼力】2025年11月5日

「上農は草を見ずして草を取り、中農は草を見て草を取り、下農は草を見て草を取らず」とのこと。

多面的機能の毀損は恥

「地主さんに恥かかせんこっちゃ。とにかく、田んぼにも畦にも草を生やさんように気ぃ付ける」とは、農地を借りる際に最も気を付けていることを尋ねた私への石川県の大規模稲作経営者の回答。まさに上農。

農業が産み出しているものは、農畜産物という「食料」とその営みによってもたらされる「多面的機能」。借地によって規模拡大をめざす農業者が、「食料」生産以上に雑草などの繁茂による景観の悪化といった「多面的機能」の毀損に気を遣わねばならないことに驚いた次第。もちろん「多面的機能」の毀損は、地主や借り手農業者に対する信頼の毀損に通じる。

「つなん農地協働管理モデル」の教え

このエピソードを思い出させてくれたのは、農業協同組合新聞&JAcom(10月14日付)が伝えた新潟県中魚沼郡津南町の「畦畔管理支援事業(つなん農地協働管理モデル)」である。(注)

町が予想する中山間地農業の近未来の状況は、「農業者の減少で担い手への農地集積は一層加速。担い手の畦畔の草刈り負担やコストが増加。適正管理が困難となり生産性が低下。景観悪化や病害虫の発生によるトラブルが発生。受け手の見つからない農地は耕作放棄地と化す」と要約される。

そうならないための課題は、「地域の多様な者(しゃ)の力も借りながら、農地を協働で管理する仕組み」によって「限られた担い手で地域農業を維持していく」こと。そのための仕組みが、一方で「9割の非担い手」が、可能な限り畦畔の草刈りを受託し、労賃(対価)を得、もう一方で「1割の担い手」が、畦畔管理から解放され生産管理に集中することである。

申請者は認定農業者で、「耕作する水田畦畔に係る草刈りの一部を認定農業者以外の者(非農家含む)に委託」し、委託する草刈りを年3回実施する、ことなどが主な補助要件。補助金額は、作業1時間当たり定額1500円。

これが成功した暁には、「農地は担い手だけでなく、多様な者が協力して守る意識の醸成」とともに、「多様な者の活躍に対して、地域内でお金が回る好循環の実現」となるはずである。

なお記事では、「農水省の多面的機能支払交付金は、(中略)田の畦畔維持は『各経営の仕事』とされ対象にならない。水田稲作に欠かせないが国の補助が及ばない部分に手を差し伸べる施策で、(同町)農村振興課は『知る限り全国で初めて』と話している」ことが記されている。

津南町長に学ぶべき姿勢

桑原悠津南町長のインタビュー記事が、日本農業新聞の『自治体農政 首長語る』(10月22日から29日まで5回)で紹介されている。桑原氏は1986年同町生まれで、2018年31歳で町長に就任。夫は養豚業。ふたりの子どもたちが安心して暮らせる町にしたいと町長に挑戦したとのこと。

特に農政について集中的に語っているのが、「規模問わぬ農政望む」とのタイトルが付された第4回(28日付)。

「国政には全国一律の政策ではなく、地域ごとに異なるそれぞれの課題を把握してほしい」で始まり、「具体的な課題を地域が声を上げ、国も対応する、そういう関係を望んでいる」と続いている。

そして、「中山間地域の現場では、大規模な担い手だけでなく中小の農業者も米作りの大切な一員。だから、みんな入れるようなセーフティーネットが必要だ」と訴えている。

そして、「令和の米騒動」にも言及し、「備蓄米放出では、経営の見通しが分からず、農家は不安になった。次の世代まで希望が語れるような経営でなければ、後継者が育たない」と迫る。

さらに、農水省や政治家に対して、「生産者も消費者も両方の幸せにつながっていくような愛のある農政が必要だ」と「愛ある農政」を求めるとともに、「政治家の保身を国民は見抜くと思う」と、厳しいひと言をつきつける。

他方で、「国に要請しているだけでなく、政府が支援しやすい状況をつくることも地方側に必要」と、自らにも厳しい姿勢を課し、「地方にもっと裁量権があればいいなとも思う」と語っている。

この人に「愛ある農政」は期待できない

毎日新聞(10月23日付)によれば、鈴木憲和農相は22日の就任記者会見で、政府備蓄米の放出方針について、米価高騰を理由に実施する考えはないとの認識を示した。鈴木氏は石破前政権と異なり、「農林水産省が価格にコミットすることは、政府の立場もあってすべきではない。価格はマーケットの中で決まるべきもの」と強調。さらに、備蓄米の放出に関しては、「足りない時はしっかりと出す、量が足りている時は出さない。これが基本だ」と述べた。まさに市場至上主義者の言。

石破政権でかじを切ったコメの増産方針にも、「増産」の言葉を避け、「需要に応じた生産、これが何よりも原則で基本だ」と繰り返した。25年産の主食用米はコメ不足を受けて増産する見通しだが、26年以降は供給過剰で米価が暴落しないよう需要量に応じて減産になることもやむを得ないとの認識も示した。(まさに、政権交代でもあったかのようだ)

「令和の米騒動」で明らかになったことのひとつが、米が日本人にとっては今でも「主食」の地位にあると言うこと。

ゆえに、他の農畜産物や一般商品と同様に市場メカニズムだけに委ねることは禁物。まさに政府の責任放棄である。

どう見ても、現時点で鈴木農相は、「生産者も消費者も両方の幸せにつながっていくような愛のある農政」の担い手ではない。

生産者と消費者の幸せ、納得のためには、政府の介入、より具体的には財政支出が絶対に不可欠である。

この草の根、抜くべからず

桑原町長は、連載最終回(29日付)で、「小規模自治体には強みがある。決裁スピードが速く、起動力を生かして独自政策ができる。地方自治体の経営力は今、上がっている。(中略)町民が目の前にいるから、地方を良くしたいという使命感、社会的な役割や地域の価値を日々、感じている。それが基礎自治体の長のやりがいだ」と、力強く語っている。

まさに草の根民主主義の胎動を感じる頼もしい言葉。こんなたくましい草の根なら大歓迎。これらが全国に根付いていかない限り、「愛ある農政」は夢物語。ゆめゆめ抜くべからず。

「地方の眼力」なめんなよ

重要な記事

最新の記事

-

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

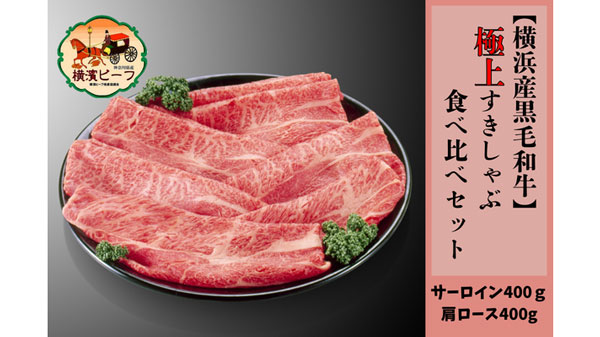

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日