母の日のカーネーション相場は堅調──それでも生産は下げ止まらない【花づくりの現場から 宇田明】第60回2025年5月22日

花が特によく売れる「物日(ものび)」は、日本の伝統・宗教行事である春秋の彼岸、お盆、年末・迎春です。

そこに加わったのが、アメリカ発祥の「母の日」。

今年の母の日も、定番カーネーションの市況は堅調でした。

しかし、出荷量は依然として回復しませんでした。

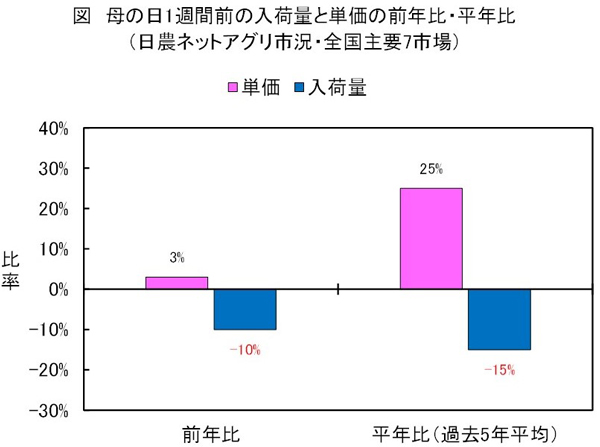

日農ネットアグリ市況(全国主要7市場)によると、母の日の1週間前(第19週)における国産カーネーションの平均単価は99円(税別)。

前年(96円)比で3%、平年(79円、過去5年平均)比では25%の上昇です(図)。

ネットアグリ市況の調査がはじまった2011年(66円)からは実に50%の上昇となっています。

それにもかかわらず、入荷量は前年より10%減、平年比でも15%減少しました。

つまり、今年の高値も「需要拡大による単価高」ではなく、「供給減による単価高」でした。

なぜ、単価高が続いても国内生産は減り続けているのでしょうか?

前回(第59回)では、その主な要因として以下を挙げました。

①生産者の高値への不信感

②高齢生産者のリタイア

③農村のエネルギー喪失(増産への意欲の低下)

加えて、国産カーネーションが生き残るためには、「夏の高温対策技術の導入による品質改善」が必要だとも指摘しました。

母の日の定番カーネーションの生産が減りつづけている【花づくりの現場から 宇田明】第59回

https://www.jacom.or.jp/column/2025/05/250508-81461.php

それら生産者側の事情だけでなく、気象環境の変化も生産減少に大きな影響をおよぼしています。

カーネーションの原産地は地中海沿岸で、冷涼で乾燥し、日照の多い気候を好み、高温多湿は苦手です。

日本の夏は、もっとも苦手な環境です。

そのため、暖地では母の日が終わると改植し、苗の状態で夏を越させ、秋の夜温の低下とともに生育を促します。

この間の切り花出荷は、北海道や長野県などの冷涼地に頼っています。

しかし、地球温暖化による夏の高温化と残暑の長期化で、定植後の生育不良が目立つようになりました。

摘芯後の発生する芽の数が減り、生育が不良で、開花が遅れるため、収量が減少しています。

単価高にもかかわらず、生産が回復しない背景には、生産者の減少に加えてこうした「収量減」も大きく影響しています。

また、経営が改善しないのは、生産コストの上昇と、収量減の二重苦にあるといえます。

夏の高温や長引く残暑は、今後さらに常態化することが予想されます。

そのため、高温対策は日本農業全体にとって重要なテーマです。

花産業における高温対策には、2つの方法があります。

①物理的対策

これは、施設園芸全般に共通する対策です。

代表的なものはヒートポンプを利用した冷房です。

それも従来の夜間冷房(夜冷)から、昼夜を通じた「全日冷房」が必要になっています。

ヒートポンプに加えて、パッド&ファンの併用などが考えられますが、これはほぼ太陽光利用型の植物工場と同じです。

このような設備投資と膨大なランニングコストに耐えうるのは、バラやコチョウラン生産の一部に限られます。

カーネーションでは、遮光・遮熱資材や塗料の利用やヒートポンプによる夜冷が現実的ですが、冬季の暖房が精いっぱいの生産者が多く、導入は限られています。

②栽培技術的対策

「品種に勝る技術なし」と言われるように、耐暑性・多収性を備えた品種の開発が最も有効です。

しかし、現在のカーネーション育種は、ほぼオランダ系企業が独占しており、耐暑性品種の開発には期待できません。

オランダの8月の平均気温は18℃で涼しく、彼らには耐暑性育種の概念がないからです。

では、日本の酷暑にどう対応すればよいのでしょうか。

特別な技術があるわけではありません。

むしろ、いま見直すべきは、かつてあたり前だった「百姓ワザ」です。

たとえば、

・改植前の耕うん時の土壌水分の見極め

・苗を定植するときの土壌水分や畝の均平化

・かん水装置の種類により土の「硬さ」を微調整など

こうした「あたり前」のつみ重ねが初期生育を左右します。

また、国産苗と、生産国がさまざまな輸入苗が混在し、苗の形状、冷蔵庫での保管期間がさまざまな苗を植えるのですから、苗を見て、植えつける強さ、深さなどを手加減するワザが重要になります。

近年はこうしたアナログ技術を軽視し、コンピュータ制御の環境調節に頼る傾向が強まりました。

それらだけでは収量減を防ぐことができていません。

こうした「百姓ワザ」がベースにあることで、初期生育を旺盛にし、収量増が可能になります。

こうした技術は、流通や小売はもちろん、周囲の生産者からも見えにくい「ブラックボックス」であり、まさに生産者本人がもつワザそのものです。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日