加工方法で大きな差 健康になるコメとは 東洋ライス2019年10月29日

東洋ライスは、12月1日に開かれる第59回日本食生活学会で「糖尿病になるコメと健康になるコメの違い」について研究成果を発表する。これにさきがけ10月25日、都内でメディアに向けて発表会を行い、東京農業大学の客員教授で同社の雑賀慶二社長が説明し、同社で加工するコメの優位性をアピールした。

「最近はコメに対する風当たりがとてもきつい。米を食べると糖尿病や肥満になるという風潮で、ダイエットには炭水化物をカットした方がいいなどいろいろな説があるが、私たちの研究で糖尿病を治す米と健康によいコメの見分け方がわかった」と雑賀社長(写真)は切り出した。

「最近はコメに対する風当たりがとてもきつい。米を食べると糖尿病や肥満になるという風潮で、ダイエットには炭水化物をカットした方がいいなどいろいろな説があるが、私たちの研究で糖尿病を治す米と健康によいコメの見分け方がわかった」と雑賀社長(写真)は切り出した。

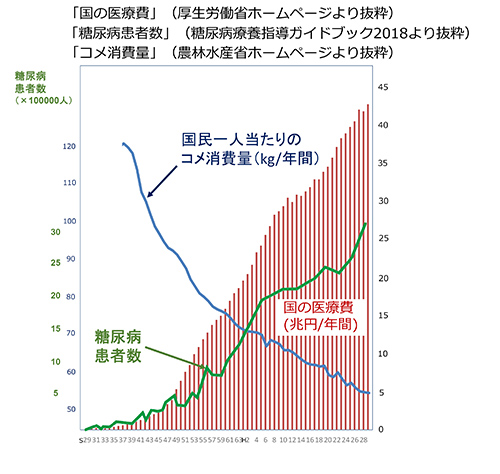

厚生労働省の調査「国の医療費」によると昭和30年ごろにはほとんどゼロだった医療費が平成28年時点で約43兆円にまで膨れ上がっている。それに比例して糖尿病の患者数もこの60年で300万人にまで増えている(図1)。

その要因として自動車の普及と精米機の進化を挙げ、「運動不足と特に健康成分がほとんどなくなったコメを食べるようになったから」(雑賀社長)という。

雑賀社長によるとコメの健康成分には「酵素」が関わっている。今ほど精米機が発達していなかった昭和30年頃まで市販されていたコメには酵素を含む糠が残っていたが、精米機の改良が進むと糠をきれいに取り除けるようになった。同時に栄養成分の酵素もすっかり取り除かれ、「炭水化物しか残らないコメになってしまった」と雑賀社長。「コメの消費量は落ちているのに、健康に大切な酵素が除かれた真っ白な米を食べるようになってから糖尿病患者が増えている」と指摘する。

さらに、コメの精米段階によって酵素が含まれる糠の量が違うことを栗との比較で説明した(図2)。米が籾殻でおおわれている状態は栗ならイガで覆われた状態。そして籾殻を取った玄米は栗に例えると鬼皮に等しいロウ層がついた状態で硬く消化が難しい。そして、栗の鬼皮も渋皮にあたる部分も除いた状態が白米にあたり炭水化物しか残らない。

同社では酵素を残した米として玄米のロウ層を取り除いた「脱ロウ玄米」や、酵素が多い亜糊粉層を残した白米を展開。さらに、環境に有害な米のとぎ汁成分を肥料・飼料化し土壌菌を増やす肥料として同社が開発した「米の精」を施肥することで酵素の多い米を生産できるようになったという。雑賀社長は「食べやすくて最も健康にいいのは、酵素が多くなる栽培方法で作った米を酵素が多く残るように加工したコメであることを知ってほしい」とアピールした。

重要な記事

最新の記事

-

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日 -

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日 -

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日 -

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日 -

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日 -

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日 -

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日 -

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日 -

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日 -

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日 -

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日 -

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日 -

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日 -

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日 -

新ブランド「valborder」超軽量セーフティーシューズ3種デビュー コメリ2026年2月19日

新ブランド「valborder」超軽量セーフティーシューズ3種デビュー コメリ2026年2月19日 -

佐賀県から旬のブランドいちご8銘柄が集結「佐賀いちごマルシェ」開催2026年2月19日

佐賀県から旬のブランドいちご8銘柄が集結「佐賀いちごマルシェ」開催2026年2月19日 -

サカタのタネ 復興支援プロジェクト「希望のタネをまこう!」参加団体募集2026年2月19日

サカタのタネ 復興支援プロジェクト「希望のタネをまこう!」参加団体募集2026年2月19日 -

2026年度「世界最高米」原料玄米が決定 福島県、新潟県、岐阜県から5品を認定 東洋ライス2026年2月19日

2026年度「世界最高米」原料玄米が決定 福島県、新潟県、岐阜県から5品を認定 東洋ライス2026年2月19日 -

「青森・北海道道南産直市」JR大宮駅で24日から開催2026年2月19日

「青森・北海道道南産直市」JR大宮駅で24日から開催2026年2月19日