JAの活動:今さら聞けない営農情報

【今さら聞けない営農情報】第45回 残留農薬基準と安全使用基準2020年3月27日

かつて、無登録農薬問題や輸入農産物の残留基準値超過など、食の安全を揺るがす問題が発生し、それに対応するために、農薬取締法が改正されたり、食品衛生法の改正によりポジティブリスト制度が導入されました。おかげで、国産、輸入を問わず、農産物の安全性が担保されるようになりました。

その安全を担保する仕組みの大本になるのが、残留農薬基準です。

残留農薬基準は、食品衛生法に基づいて定めた食品規格で、「この規格に合わない食品の製造、加工、販売、使用はしてはならない」ということになっています。これは、農作物に農薬が残留したとしても、人が一生涯摂取し続けて何ら健康に悪影響を与えない水準として定められ、個別の農産物ごとに使われる、農薬一つひとつに、「その定められた濃度を超えて残留してはいけません」という形で規制されます。

もし、残留農薬基準をオーバーした場合は、出荷前であれば廃棄しなければならず、すでに出荷されている場合は、回収して廃棄しなければなりません。

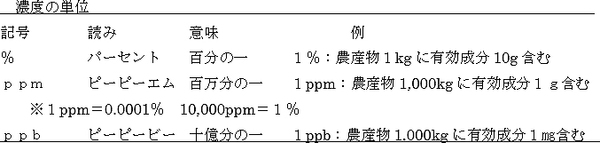

残留農薬基準は、国内で農薬登録を取得しているものは、すべて基準値が定められていますが、国内の基準値が定められていない農薬を使った海外農産物があった場合、その農薬には、一律基準(0.01ppm)が適用され、この基準を超えた農産物は流通させることができません。

この0.01ppmという数値は、有効成分が20%の農薬水和剤の1000倍液を散布した場合を例に取ると、その散布液は200ppmという濃度になり、それが農産物に散布されることになります。 この濃度で散布された農薬が0.01ppmを超えて残留しないようにするためには、2万分の1まで薄まるようにしなければならず、基準をクリアするにはかなり厳しい基準であるといわれています。

このため、農薬はその有効成分の特性(半減期間、散布時期、効果の出る濃度など)に合致した残留農薬基準を定めるよう、様々な残留試験を繰り返してデータを蓄積しています。

一方、安全使用基準は、農薬取締法によって定められ、農作物に使用した農薬が、残留農薬基準を超えないように、使用方法(希釈倍数、量、使用時期、使用回数など)が定められています。その「安全使用基準」を守って正しく使用すれば、残留農薬基準を超えて農作物に残留することはなく、農薬を使って生産した農作物の安全性が保証されるのです。

本シリーズの一覧は以下のリンクからご覧いただけます。

【今さら聞けない営農情報】

重要な記事

最新の記事

-

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日 -

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日 -

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日 -

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日 -

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日 -

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日 -

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日 -

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日 -

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日 -

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日 -

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日 -

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日 -

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日 -

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日 -

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日 -

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日 -

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日 -

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日