JAの活動:農業協同組合研究会

【農業協同組合研究会】米需要の変化と水田農業の展望 第16回研究大会2021年6月29日

農業協同組合研究会(会長・谷口信和東京大名誉教授)は6月26日、東京・日本橋で第16回研究大会を開いた。テーマは「深刻化する主食用米需給問題と水田農業の展望」。小池恒男滋賀県立大学名誉教授の座長解題のあと青柳斉新潟大学名誉教授とJAみやぎ登米の佐々木衛常務理事が報告した。(佐々木報告は別掲)

青柳斉新潟大名誉教授作成

青柳斉新潟大名誉教授作成

【座長解題】

価格下落でも消費増えず

小池恒男滋賀県立大学名誉教授

同大会の座長として問題提起した小池氏は「価格は下落しても米消費は増えない」という実態を指摘した。

◇ ◇

米の相対取引価格の動向と総務省の家計調査を分析すると、2015年は米価は1万3175円で1人あたりの家庭の年間購入数量は23.02kgだったが、2016年に米価が1万4305円に上昇すると購入数量は22.99kgへと減退した。その関係は17年、18年も同様で米価が上昇すると消費が減退したことが認められた。

すでに中食・外食向けの精米販売が38%を占めていることから、単純に家庭購入数量の減少イコール米消費の減少ということにはならないが、「価格が下がっても消費減退」という現象が見られることを深刻に受け止めるべきだ。

具体的には2013年は米価1万4341円で購入数量24.65kgだった。それが2014年に1万1969円へと下落したにも関わらず24.11kgへと減少した。また、2009年から10年にかけて米価は1万4470円から1万2711円へと下落したが、購入数量は27.37kgから26.86kgへと減少している。

消費減少には米から摂取していたカロリーを他の品目に置き換えてきたという事実もある。1960年の供給カロリーに占める米の割合は48.06%で小麦、畜産物、油脂類という代替品目の合計は19.47%にとどまっていた。この年、食料自給率は73%だった。

その後、米の割合は次第に低下し、2019年では米の割合は21.28%まで低下、代替3品目は46.16%を占めるようになった。この間、自給率の高い米の消費を減らし、自給率の低い代替品目の消費を増やしてきた。その結果、食料自給率は38%まで低下している。米から小麦、畜産物など代替品目への置き換わりは所得の増加が大きな要因だ。

こうした要因をふまえると米の消費減を押しとどめるのは容易なことではない。

輸入量見直し議論を

ただし、国産米の需給に影響を与えるMA米(ミニマム・アクセス米)の返上交渉は新たな視点から課題となる。とくに二つの環境変化に着目すべきだ。

一つは米国のパリ協定への復帰だ。カーボンニュートラル実現を各国がめざすなら耕作放棄地を増やしかねない農産物貿易を見直してCO2吸収源として重要な農地保全の観点から見直し交渉をすべきだろう。

もう一つは生乳増産にともなって需給を見ながら乳製品輸入数量枠を毎年設定していること。同じ国家貿易品目である米も国産米の供給量に応じて輸入数量枠を見直すことを提起することである。

また、貧困層をなくすため米国農務省予算のような食料、栄養支援への補助金へとシフトし、国内生産振興につなげる発想も必要で、日本は荒廃農地を出している場合ではないだろう。

また、自給率向上と水田農業の維持のために麦、大豆の単収向上の取り組みにも注目すべきだ。なかでも愛知県は麦作単収を2010年の240kgから2020年に563kgへと引き上げた。単収日本一を3年続けている。躍進の要因は生産者、JA、製粉会社、製麺業者でプロジェクトチームを立ち上げたこと。地域の消費としっかり結びついた生産と商品化、消費が重要になる。

【報告】

主食用米消費はどう変わったか?

青柳斉新潟大学名誉教授

青柳斉新潟大学名誉教授は2021年3月発刊の自著『米食の変容と展望』(2021年3月刊)をもとに米消費の動向分析と今後対応などを報告した。

◇ ◇

青柳氏は、米食の減少要因は「小食化」と「肉類」の消費の増加にあること指摘した。

摂取熱量の変化を見ると1980年代から2000年までは▲6.5%、01年から10年までは▲5.4%で、この間の米の消費減少は小食化が要因だったことが分かる。ただし、2010年~19年は肉類・乳類の消費が増加して摂取カロリー自体が微増となるが、米消費の減少は続いている。

これを世代別にみると、2001年以降は20代以上の各年代層で米消費の減少が続くが、減少度合いは「20・30代<40代<50代<70歳以上<60代」となっていることが分かった。米の摂取量の推移を見ても中高年ほど米の摂取量は少なくなり、国内米消費の減少は中高年世代が主導していることが明らかになった。

食品摂取量の指数(01年100)でみると19年の60代米類摂取量は「73」と低下。一方、小麦類は「125」と上昇している。この間に60代の魚介類摂取量は「63」へと低下したが、肉類は「166」に上昇していた。

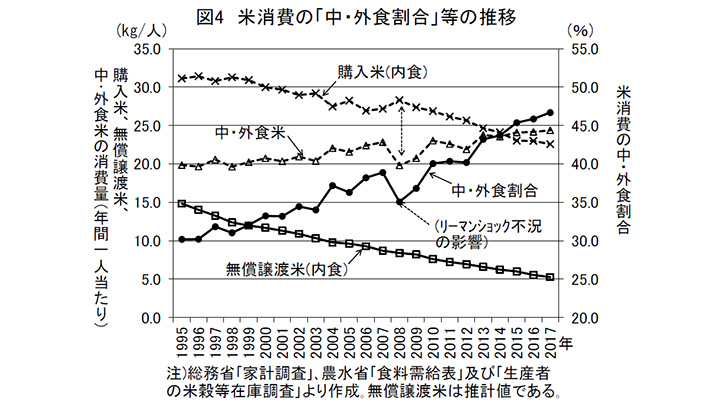

中食・外食割合も2000年33.2%が10年40.0%、17年46.7%へと増加した。このうち中高年世帯で「中食」が顕著に増えている。総務省の家計調査を分析すると「米食品」は00/19年比で1.5倍前後に増えている。

新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年以降の米需要の変化はどうか。

「外食」が大きく減少し「中食」の微増と「内食」の増大となった。ただ米需要全体では「内食」、「中食」が増大しても「外食」が大幅に減少したことから減少している。とくに青柳氏が強調したのが、コロナ禍で目立った「麺類」の伸び。米食の代替化が進んだと見られる。米の消費ではおにぎりが減って、弁当、パックご飯など主食的調理食品が増えている。

米の消費減少の要因は外食でのロス分が減少したことも指摘している。農水省の統計では「穀類」の食べ残し率は世帯では0.9%(2014年)だが、食堂・レストランでは2.7%(2015年)とのデータも紹介した。

まとめると2001年以降は米消費の減少は中高年層が主導している。小麦主食品の消費増と肉類消費だ。この世代で「中食化」も進んでいるが、共稼ぎ論は誤謬(ごびゅう)ではないかと指摘した。

共稼ぎが増えるのは30代で中食化の促進には高齢者世代の食の簡便化志向があるのではないかという。実際、全国消費実態調査には60代以上のスーパーでの弁当購入支出が15年間で1.8倍になったというデータもある。

今後の展望について単身世帯の増大と人口減少で国内消費量の減少傾向は変わらないと見る。

そのなかで米需要への対応としては「中食」需要が期待される。高齢者ニーズをふまえた対応や商品開発が求められる。量目少量化、食味、品ぞろえ、健康・栄養志向などにどう応えるか。パン、麺類、パスタなど小麦食品の米の代替化が競合食品となることや、米粉の商品化、価格設定なども課題だと青柳氏は指摘した。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日 -

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日 -

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日