JAの活動:日本農業の未来を創るために―JAグループの挑戦―

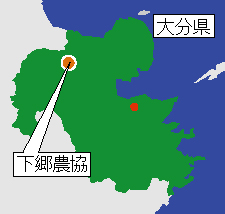

【現地ルポ・下郷農協(大分県)】消費者と提携し 地域農業を守る2013年11月14日

・有機農業と産直が基盤

・加工販売の品目広がる

・若い移住者地域に定着

・意思の疎通集落常会で

地域営農ビジョン策定運動は「農」を通じた地域づくり運動を進めることでもある。一方、都会の消費者には新鮮でおいしい農産物を評価するだけなく、農村地域の価値に期待する動きも確実に出てきている。なかには農村に移住し定着、次代のリーダーとして期待される人も出てきている。こうした取り組みの先駆者でもある大分県下郷農協の成果を改めてレポートする(一般財団法人農村金融研究会・鈴木利徳専務理事)。

(写真)

組合員に限らず地域住民にも開放されている農協の診療所

【下郷農協の概況】(平成24年度末)

【下郷農協の概況】(平成24年度末)

○正組合員数=422人

○准組合員数=584人

○販売事業(販売品販売・取扱高)=2億700万円

○購買事業(購買品供給・取扱高)=3億7000万円

○長期共済保有高=126億6000万円

○貯金高=33億7000万円(預金高=20億2000万円)

◆有機農業と産直が基盤

大分県下郷農協の有機野菜生産出荷組合の組合長を務める山本利江子さんは60aの畑で年間約40種類の野菜を嫁と二人で有機栽培している。畑を見渡すと数畝(うね)ごとに、異なる野菜が植えられている。有機栽培で土地消毒ができないので、輪作体系を組んでいるという。「盆も正月もほとんど毎日畑に出ている」と語る表情は仕事を楽しんでいるようにも見える。

4年前に“財布”を嫁に渡してから少し余裕も出てきたのか、「ここの紅葉のすばらしさに気づいたのはここ数年なんです。なんと素晴らしいところに嫁ぎ、住んでいるのかと今さらのように思うようになりました」と感慨を込めて話す。訪問した日も朝早くからネギ、ピーマン、ナス、オクラ、小松菜、ミズナを袋詰めにして、農協に出荷していた。このようにして畑で稼いだお金は子供4人の教育費に充てたが、今では4人の子供たちはみな成人した。家を継いだ息子は亡くなった父親の跡を継いで畜産(繁殖牛、肥育牛)、飼料作物の栽培、稲作、ライスセンターの運営など、母親の有機野菜栽培とは別個に農業経営を行っている。

利江子さんは下郷農協がなかったら有機農業はできなかったという。有機野菜生産出荷組合の会員は現在67名。女性が多いが、最近は定年後に有機野菜生産を始め、会員になる男性も少なくない。下郷農協は野菜、牛乳、牛肉、豚肉、鶏肉、米、茶などすべて組合員農家と契約栽培を行っており、委託販売ではなく組合員からの買取販売を行っている。買い取った農畜産物は、野菜などは袋詰めされた形のまま、そのほかは農協の加工施設で商品化され、産直グループや提携している生協に届けられる。また、近年はインターネットでの個別販売にも力を入れている。

買取価格については2月頃に農協と各生産組合が話し合い、再生産を補償するような水準に設定するという。市場の相場に左右されずに、1年間同じ価格で買い取ることで組合員農家の所得の安定を図っている。四方を山に囲まれ、平地が狭く、広い農地を確保しにくいという制約のなかで、少量多品目の有機農業と産直販売を基本とする下郷農協の地域農業経営モデルは中山間地の農家が生き残るための選択であったといえよう。

(写真)

山本利江子さん(写真右)の畑。数畝ごとに異なる野菜が植えられている

◆加工販売の品目広がる

産直のきっかけは、昭和27年に長野県から若者が集団で入植し酪農を始めたことである。

下郷農協は彼らの生産する牛乳を販売するために小さな牛乳プラントを作り、北九州を中心に産直の販路を広げていった。販路が一度作られると、牛乳だけではなく、山菜も野菜もお茶もその販路に乗せることができ、取り扱う品目は増えていった。昭和49年には北九州市民生協や食品公害から命を守る会(現:自然食の会)との提携も始まり、産直の裾野が広がった。現在、下郷農協が取り扱っている農畜産品は180種、230品目にも及んでいる。提携している生協も福岡のエフコープ、グリーンコープはじめ、東京の東都生協、愛媛の有機農産生協など広域になっている。

◆若い移住者地域に定着

産直のきっかけとなったのは酪農を始めた入植者であったが、下郷地区にはその後も、豚や鶏を飼育する人が入ってきた。これらの移住者によって酪農・畜産が定着し、それは農協の経済事業が発展する原動力になった。

産直のきっかけとなったのは酪農を始めた入植者であったが、下郷地区にはその後も、豚や鶏を飼育する人が入ってきた。これらの移住者によって酪農・畜産が定着し、それは農協の経済事業が発展する原動力になった。

その後も、70年安保闘争、バブル崩壊、東日本大震災と原発事故など時代を画する出来事があるたびに、下郷地区に移住する人々がいた。ここ2、3年では10組22名の若い世代が下郷での生活を開始している。彼らはかつての入植者とは異なり、必ずしも農業経営を主目的に移住してきたわけではなく、安全な食べものに取り組んでいる下郷という地域に魅かれ、下郷で生活したいという目的で移住してくるという。移住者夫婦が経営している山の上のレストランで昼食をとったが、10数席のテーブルが満席になるぐらい客が入っているのには驚いた。

下郷農協には7つの生産組合があるが、うち4組合の代表者はかつての移住者であり、彼らがこの土地にしっかりと根を下ろし定着していることが分かる。近年、入ってくる若者たちも、かつての移住者が下郷地区の農業に新しい風を吹き込んだように、高齢化が進むこの山間の地に新しい流れをもたらすかもしれない。矢崎和廣組合長は「地元の子どもが社会人となって下郷に住まなくなっている状況のなかで、若い移住者が増えることはありがたい。そのなかの何人かが農業に関わってくれるとなおいいのだが」と語り、地域の主産業である農業の振興に若い移住者が関わることを期待している。

(写真)

移住者が営業しているレストラン『亜細亜食堂cago』

◆意思の疎通集落常会で

下郷農協は「有機農業の振興」「安全な食料の生産と供給」と併わせて「組合員が主人公の農協運営」を経営理念に掲げている。具体的には、まず第一に、総代制ではなく総会制を敷いている。第二に、組合長の選出は理事の互選によらず、3年に一度、組合員の直接選挙によって選ばれる。第三に、前述したように、各生産組合と農協とは農畜産物の買取価格の話合いも含めて日頃から意思疎通を図っている。第四に、「集落常会」という集落座談会を年3回(7月、10月、2月)開催している。集落常会には役職員が手分けして全員参加する。

下郷農協は「有機農業の振興」「安全な食料の生産と供給」と併わせて「組合員が主人公の農協運営」を経営理念に掲げている。具体的には、まず第一に、総代制ではなく総会制を敷いている。第二に、組合長の選出は理事の互選によらず、3年に一度、組合員の直接選挙によって選ばれる。第三に、前述したように、各生産組合と農協とは農畜産物の買取価格の話合いも含めて日頃から意思疎通を図っている。第四に、「集落常会」という集落座談会を年3回(7月、10月、2月)開催している。集落常会には役職員が手分けして全員参加する。

とくに職員が責任をもって対応できるように、役職員の担当集落は1年間変えない。集落常会で出た意見や要望については、一覧できるようにとりまとめて次回の集落常会で配布・報告する。とくに迅速な回答を必要とする事案については検討のうえ、別途担当者からできる限り早く回答する。集落常会は職員と組合員が顔と顔を合わせて接する良い機会であり、職員教育的観点からも集落常会への参加が配慮されている。

(写真)

産直の原点となった牛乳の加工場

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】カンキツにアカマルカイガラムシ 県北・中部で多発のおそれ 和歌山県2026年2月24日

【注意報】カンキツにアカマルカイガラムシ 県北・中部で多発のおそれ 和歌山県2026年2月24日 -

【第72回JA全国青年大会】星氏、坂本氏、両副会長が次期会長に立候補2026年2月24日

【第72回JA全国青年大会】星氏、坂本氏、両副会長が次期会長に立候補2026年2月24日 -

198円弁当のラ・ムー運営会社 輸入米使ったサラダ巻きで「国産米」表示 「激安経営」に死角はないか2026年2月24日

198円弁当のラ・ムー運営会社 輸入米使ったサラダ巻きで「国産米」表示 「激安経営」に死角はないか2026年2月24日 -

J-クレジット「牛のげっぷ由来のメタンガスを減らす飼料添加物の使用」が追加 農水省2026年2月24日

J-クレジット「牛のげっぷ由来のメタンガスを減らす飼料添加物の使用」が追加 農水省2026年2月24日 -

不二家と共同開発「ニッポンエール パレッティエ」北海道産ミルクとメロンを新発売 JA全農2026年2月24日

不二家と共同開発「ニッポンエール パレッティエ」北海道産ミルクとメロンを新発売 JA全農2026年2月24日 -

山崎製パンと共同開発「ニッポンエール コッペパン生キャラメル&ミルクホイップ」新発売 JA全農2026年2月24日

山崎製パンと共同開発「ニッポンエール コッペパン生キャラメル&ミルクホイップ」新発売 JA全農2026年2月24日 -

協同乳業と共同開発「メイトー×ニッポンエール 北海道ミルクジェラート」新発売 JA全農2026年2月24日

協同乳業と共同開発「メイトー×ニッポンエール 北海道ミルクジェラート」新発売 JA全農2026年2月24日 -

伊藤園と共同開発「ニッポンエール ミルク&あまおう」新発売 JA全農2026年2月24日

伊藤園と共同開発「ニッポンエール ミルク&あまおう」新発売 JA全農2026年2月24日 -

プレミアムいちご 埼玉県産「あまりん」販売中 JAタウン2026年2月24日

プレミアムいちご 埼玉県産「あまりん」販売中 JAタウン2026年2月24日 -

JAかとり自慢の千葉県産「べにはるか」販売中 JAタウン2026年2月24日

JAかとり自慢の千葉県産「べにはるか」販売中 JAタウン2026年2月24日 -

「宮城県産 和牛とお米のフェア」東京・大阪の直営飲食店舗で開催 JA全農2026年2月24日

「宮城県産 和牛とお米のフェア」東京・大阪の直営飲食店舗で開催 JA全農2026年2月24日 -

「2026 シンガポールスマッシュ」開幕 卓球日本代表を「ニッポンの食」でサポート JA全農2026年2月24日

「2026 シンガポールスマッシュ」開幕 卓球日本代表を「ニッポンの食」でサポート JA全農2026年2月24日 -

【人事異動】JA三井リース(4月1日付)2026年2月24日

【人事異動】JA三井リース(4月1日付)2026年2月24日 -

東京工科大学と包括連携協定を締結 農研機構2026年2月24日

東京工科大学と包括連携協定を締結 農研機構2026年2月24日 -

ユーザーに選ばれるスマート農業技術『農研機構技報』19号発刊2026年2月24日

ユーザーに選ばれるスマート農業技術『農研機構技報』19号発刊2026年2月24日 -

東南アジアにおけるカーボンクレジット創出拡大へ サタケ2026年2月24日

東南アジアにおけるカーボンクレジット創出拡大へ サタケ2026年2月24日 -

コンセプトマシン「Agri Concept」がWIPO「世界のデザイン100選」に選出 クボタ2026年2月24日

コンセプトマシン「Agri Concept」がWIPO「世界のデザイン100選」に選出 クボタ2026年2月24日 -

地方競馬から日本の酪農家へエール「地方競馬ミルクウィーク2026」実施 馬事畜産振興協議会2026年2月24日

地方競馬から日本の酪農家へエール「地方競馬ミルクウィーク2026」実施 馬事畜産振興協議会2026年2月24日 -

日本赤十字社「ACTION!防災・減災」プロジェクトに参加 コープみらい2026年2月24日

日本赤十字社「ACTION!防災・減災」プロジェクトに参加 コープみらい2026年2月24日 -

子育て×認知症「道の駅あがの」で居場所カフェ開催 パルシステム新潟ときめき2026年2月24日

子育て×認知症「道の駅あがの」で居場所カフェ開催 パルシステム新潟ときめき2026年2月24日