JAの活動:今、始まるJA新時代 拓こう 協同の力で

【歴史が証言する農協の戦い】原発事故と戦った福島の協同組合間連携【1】 小山 良太福島大教授2019年10月11日

小山良太福島大学食農学類農業経営学コース教授

東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故から8年半が経過した。助け合い支え合って未曾有の災害に立ち向かい、命とくらしと地域を守る農業協同組合の仲間たちの活動と農業復興への戦いを展開してきた。筆者は福島大学に赴任して15年目を迎える。震災前から付き合いのあるJAグループ福島の菅野孝志会長と震災後の取り組みを振り返りながら、福島県農業の現段階と今後の課題について検討する。(写真提供=JAふくしま未来他)

JA管内の土壌調査 生協組合員360人参加

ほ場一枚ごとの放射能計測

◆農地・家・米の全検査を完遂

震災翌年の2012年から7年間実施してきた福島県産米の全量全袋検査結果では2015年以降、5年連続基準値超えがゼロとなった。現在、年間60億円近い費用がかかるこの検査方式をいつまで続けるのか検討が始まっている。食品中放射性物質検査はモニタリング法に基づくサンプル検査が基本であるが、福島県のみ独自の「全量」検査を実施してきた。

震災翌年の2012年から7年間実施してきた福島県産米の全量全袋検査結果では2015年以降、5年連続基準値超えがゼロとなった。現在、年間60億円近い費用がかかるこの検査方式をいつまで続けるのか検討が始まっている。食品中放射性物質検査はモニタリング法に基づくサンプル検査が基本であるが、福島県のみ独自の「全量」検査を実施してきた。

米は水田を利用する作物であり、2011年の事故初年度はさまざまな要素の影響を受けた。作物中の放射性物質濃度の分散が大きかったこととその要因が明らかになっていなかったため、農地、農家、全玄米を検査することとなった。

その後、事故当時の農業用水の影響や土壌中カリウムの欠乏がセシウムの吸収を促すことなどさまざまな試験研究の成果が蓄積され、作付制限、農地の除染、カリウム散布(標準施肥量)による吸収抑制策など、生産面での対策が強化された。その結果、栽培レベルで安全性を確保することが可能になった。

つまり福島県産米は「入り口」の段階で安全性を担保し、流通経路に乗る「出口」段階でさらに全量全袋検査を行い、安全と安心を担保するという2段階の仕組みを構築したのである。本来、消費者、流通業者としては米に放射性物質が混入していないという安全性の担保を求めており、それは「入り口」で確実に実施されるものである。

その実効性をモニタリング検査(サンプル方式)で確認するのが安全性確保の考え方である。入り口における生産段階での対策が確立していなかった当時、やむなく出口において全量全袋検査を実施し、検査漏れを防ぐ対策を施してきたのである。

小山良太教授

◆検査や調査にJAが最前線

この取り組みの最前線にいたのが地元の農業協同組合であった。菅野孝志会長は、事故当時JA新ふくしま(現JAふくしま未来)の専務であった。筆者と菅野会長は2011年10月に福島大学、地産地消ふくしまネット(農協、生協、漁協、森林組合等)が合同で行ったチェルノブイリ調査団(総勢40名)に参加し、ベラルーシのゴメリ州、ウクライナのチェルノブイリ周辺における放射能汚染対策、検査体制、農業再生に関わる調査を行った。

当時、放射能汚染に伴う健康被害や廃炉に関する研究成果などは広く公開されていたが、1986年のチェルノブイリ原発事故から地域農業の復興や食の安全性に対してどのような対策が取られてきたのか、そのための制度や法令の整備はどのように行われてきたのかなど不明な点が多かった。

そこで菅野会長は農協陣営として唯一調査団に参加し、農地の測定から始まり、吸収抑制対策や除染など放射性物質を吸わない農業生産の在り方、その上で流通段階における検査体制の体系化の必要性を強く認識したという。

事故当時、国は放射性物質対策に関して何か問題が起きると対策を講じるといった対処療法だけを進めてきた。小手先の対策ばかりを延々と続けていても根本的な解決にはならない。そもそも、現状分析をして何がどう汚染され、損害を受けたのかをはっきりさせるところから始めなければ対策も打ちようがない。

まずは放射性物質の詳細な分布図(汚染マップ)の作成が急務であった。それも全県的全国的に取り組まなければ意味がない。汚染度合いが分からないのに効果的な対策をとることは難しい。福島県では生産者や関係者の努力で、作物ごとにセシウムの移行メカニズムが分かってきた。作物ごとの移行係数が解明され、土壌成分や用水など農地をめぐる周辺環境の状況が分かれば、この先の作付計画を立てられる。

土壌汚染対策でカリウム散布作業

◆土壌調査基に「汚染マップ」

そこで計画されたのが、土壌スクリーニング・プロジェクトである。JA新ふくしまの農地中放射性物質分布マップ作成に福島県生協連(日本生協連会員生協に応援要請)の職員・組合員も参加し、産消提携で全農地を対象に放射性物質含有量を測定して汚染状況をより細かな単位で明らかにする取り組みである。延べ361人の生協陣営のボランティアが参加した。福島市を含むJA新ふくしま管内は、水田・樹園地約10万地点の計測が完了しマップを作成した。

この事業は風評被害対策にも繋がった。風評被害とは、適切な情報が消費者に届いていないことが原因で消費者の不安を増大させ、福島県産のものは買わないという行動に出ることで生じる。「大丈夫」「福島応援」というキャンペーンだけで購買してもらうには限界があることもわかってきていた。消費者へ情報を提供するためには、科学的なデータを公表することが必要であった。「風評」被害を防ぐためには、その前提として安心の理由と安全の根拠、安全を担保する仕組みを提示することが求められていたのである。

JA新ふくしまと福島県生協連による土壌スクリーニング・プロジェクトはJAグループ福島として、全県的な土壌測定事業に発展した。企画・立案、事務局機能は福島県農協中央会(以下県中央会)である。風評対策としてはじまった「ふくしま応援隊」は、中央会と生協連のみならず森林組合連合会、漁業協同組合連合会も参加する地産地消ふくしまネットの事業として全県的な取り組みを模索している。

また地産地消ふくしまネットは、2012年国際協同組合年福島実行委員会の後継組織となったことをきっかけに、専任研究員を採用し(当時、阿高あや氏、平井侑太氏、現在、朴相賢氏)、協同組合組織の常設シンクタンク機関として活動することを目指している。

本特集の記事一覧はこちらからご覧いただけます

重要な記事

最新の記事

-

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 A熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 A熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

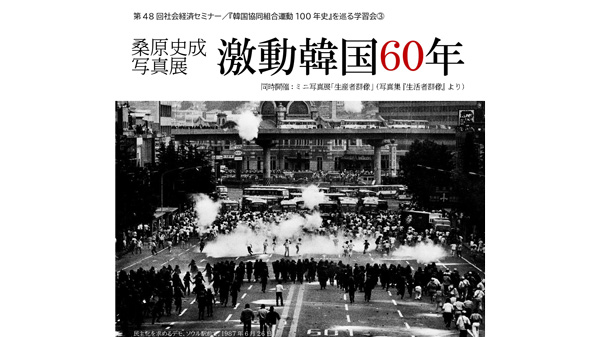

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日 -

まるまるひがしにほん「岩手物産展 by いわて銀河プラザ」開催 さいたま市2026年2月4日

まるまるひがしにほん「岩手物産展 by いわて銀河プラザ」開催 さいたま市2026年2月4日 -

コイン精米機がキャッシュレスに 後付け可能な決済ユニット新発売 タイワ精機2026年2月4日

コイン精米機がキャッシュレスに 後付け可能な決済ユニット新発売 タイワ精機2026年2月4日