JAの活動:持続可能な社会を目指して 希望は農協運動にある

【特集:希望は農協運動にある】協同の原点見据え地域支える先導役に JAの展望を語る(1) 中家徹 JA全中会長 村上光雄 JA三次元組合長2020年10月20日

新型コロナウイルスの猛威で、世界的に社会が逼塞(ひっそく)し、弱肉強食のグローバル資本主義の先行きが見えなくなった。そのなかで相互扶助を原理とする協同組合が改めて見直されている。日本の協同組合をリードするJA全中の中家徹会長と、広島県JA三次の元組合長で、かつてJA全中の副会長を務めた村上光雄氏がJAの展望について意見交換した。(司会・進行役は文芸アナリストの大金義昭氏)

格差・分断排し 相互扶助掲げ

大金 「平らに成す」と書く平成の30年間に、残念ながら経済的な格差が拡大し、社会的な分断が深まり、気象変動による甚大な自然災害などが頻発しました。そして令和のいまは、新型コロナ禍の拡大でソーシャル・ディスタンシングが求められ、人と人とのふれあいを基本とする協同組合にとっては大変にやりにくい事態に直面しています。

しかし、この全体状況を変革するのは、食と農を機軸に地域の暮らしを守ってきたJAです。JAの役割がいちだんと大きくなっています。半世紀以上にわたるお二人の農協運動の体験を踏まえ、『農業協同組合新聞』の創刊90周年特集号にふさわしいパワフルなお話を聞かせてください。

村上 私がJA全中副会長を務めたのは東日本大震災の後で、当時は大震災や未曾有の原発事故からの復旧や復興が最優先でした。全国のJAが一丸となって被災地を支援しようという方向がはっきりしていた。しかし新型コロナ禍は得体が知れず、いまのところワクチンもなく、またコミュニケーションが容易にとりにくい。そんな時代に、会長としての2期目をスタートされた心境はいかがですか。

対話で理解深まる

中家 JAはいま、三つの危機に直面しています。農業・農村の危機、組織・事業の危機、そして協同組合の危機です。高齢化の進展や人口の減少で、農業・農村が活力を失い、JAの組織基盤が弱体化しています。令和の時代は、この三つの危機を克服し、JAの力を回復する時代だと考えています。

「農協改革」という大きな変化のなかで、改めて改革の必要性を認識しました。改革は進めなければならない。三つの危機を乗り越えるために、協同組合の原点に立ち返るべきだと考えています。この5~6年、JAは自己改革で頑張ってきました。しかし583JAの改革には、環境や条件の違いによってさまざまなやり方がありますので、それぞれの地域実態に応じた「創造的自己改革」と呼んで取り組んでいます。

自己改革の成果は、昨年実施した「JA自己改革に関する組合員調査」でもはっきり現れ、JAの取り組みが組合員から高く評価されていることが分かりました。また、訪問による組合員との対話を通じて、JAに対する組合員の意識や理解を、より深めることができたと思っています。これに甘んじることなく、組合員との対話活動を一層深めていきたい。

振り返ってみると、新型コロナ禍は農業にも大きな教訓を投げかけています。マスクの確保に苦労しましたが、あれが食料だったらどうなっていたか。この教訓に学び、改めて農業を大切にし、食料自給率を高めていかなくてはなりません。国内で消費する食料は国内で産出する"国消国産"を進める必要があります。

地方分散への機運も出てきています。テレワークの拡大は、都市にいなくても地方で仕事ができることを実証しました。こうした教訓をふまえて、JAグループがいま進めている「農業者の所得増大・農業生産の拡大・地域の活性化」の三つの目標達成に向け、新しい協同組合をつくるのだという気持ちで臨んでいます。

今こそJAの出番

村上 まさにJAの出番ですね。JA三次管内でも新型コロナのクラスターが発生し、市街地に入れず、一時は疑心暗鬼の状態になりました。しかし、JAが支店の窓口やAコープ店を中心に地域の人々の生活を守り、必死に対応してきました。JAが地域になくてはならない存在だということが改めて強く認識されたように思いますね。

人にはそれぞれ「集まりたい・助け合いたい」という「本性」がある。そのことが、今回の外出自粛で再認識されました。JAがこれからどのような形で組合員とのコミュニケーションを維持し、事業を展開するかが問われています。

大金 協同組合は、フェイス・トゥー・フェイスやハンド・イン・ハンドの世界ですから、対話の方法にはさまざまな工夫が必要ですね。

中家 その一つとして、デジタル化の動きが加速しています。しかし、JAは依然としてアナログの部分が多い。その良いところはしっかり残していく必要がありますが、一方で、ウェブ会議の開催やSNSを活用した組織活動の展開など、従来とは異なるスタイルで、対話の場面を切り開いていくべきです。

大金 地域を足場に、JAがどのように幅広いネットワークを再構築するかが挑戦課題ということですか。

利用制限は阻止

中家 来年3月に、准組合員の事業利用規制に関する政府の検討期限を迎えます。農業だけでなく地域社会のインフラとしても機能しているJAグループとしては、これを回避しなければならない。判断基準になるのは准組合員の参加・参画ですが、先の組合員調査では90%以上の組合員が、准組合員の利用制限をするべきではないと回答しています。

農業をリタイアしたり、家庭菜園から准組合員になったりするなど、准組合員にはさまざまな人がいます。そうした人たちに対してJAを利用できなくするということは、地域で生活できず、地域を崩壊させることにもなりかねません。JAが「地方創生」や地域の活性化に果たしている役割は大きなものがあります。その役割を発揮するためにも、准組合員のJA事業への参加・参画は重要です。そんな取り組み事例を、だれの目にも見える形で示していく必要があります。

大金 要は、参加・参画の新たな仕組みづくりですね。

村上 中家会長はこれまで3年間、JAグループの旗振り役をやってこられた。組合員調査を行い、組合員の9割以上からJAに対する高い評価を得ることもできました。准組合員の事業利用規制問題はJAにとって長年の課題で、ずっと喉元に刃を突きつけられているような状態が続いてきましたが、これは断じて譲れないテーマです。そもそも地域の人びとは、JAが便利だなと感じてJAの事業を利用している。規制を排除する「規制改革」が、准組合員の利用に限って規制を強化するというのは、ナンセンスと言わざるを得ません。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日 -

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日 -

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日 -

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日 -

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日 -

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日 -

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日 -

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日 -

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日 -

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日 -

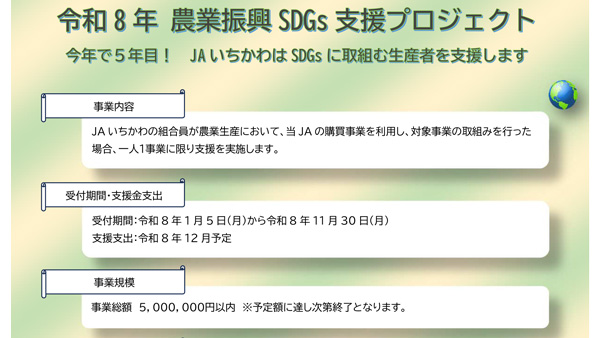

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日 -

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日 -

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日 -

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日 -

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日