JAの活動:実現しよう!「協同」と「共生」の新しい世界へ

【提言】農業再興が多様性開く 広井良典 京都大学こころの未來研究センター教授【特集:実現しよう!「協同」と「共生」の新しい世界へ】2021年12月24日

コロナ感染症や気候温暖化などで世界のかたちも問われている。今回は社会の現状やめざすべき姿など絡め、「ポストコロナのÀÌシミュレーションと農業・協同組合」として京都大学こころの未来研究センター教授の広井良典氏に提言してもらった。

ポストコロナのAIシミュレ―ションと農業・協同組合

<はじめに――時代の潮流の変化>

広井良典

広井良典

京都大学こころの未來研究センター教授

私の主観的な印象や、期待も込めての認識かもしれませんが、ここ数年、徐々にではありますが、経済社会の"潮目"と呼べるものが、確実に変化しているのを感じています。たとえば持続可能性、そして「誰一人取り残されない」というメッセージを柱とするいわゆるSDGsの理念やビジョンが、一部には表面的な動きもありますが、企業なども含めて広く一般的に論じられるようになっています。

また、斎藤幸平さんの『人新世の資本論』が大ベストセラーになりましたが、ここでは協同組合のあり方が、これからの時代の新たな労働や組織のあり方を体現するものとしてポジティブに位置づけられています。斎藤さんが同書で取り上げているのはいわゆる労働者協同組合(ワーカーズコープ)で、これについては一昨年12月に労働者協同組合法という法律が成立し、来年10月に施行されることになっています。労働者協同組合と農業協同組合はいずれも協働組合であり、この後の議論ともつながりますが、これからの時代においてその新たな意味が浮かび上がっていると思います。

ちなみに、私は約20年前の2001年に『定常型社会 新しい「豊かさ」の構想』(岩波新書)という本を出しており、私は同書の中で「旧世代の脱成長論者」として取り上げられていますが、若い世代の方々の議論や提案、実践等々が社会に影響を及ぼし、社会を変えていくのはすばらしいことであり、今の日本社会に何より求められることと思います。

<若い世代のローカル志向>

今、若い世代ということを記しましたが、この点は今後の協同組合の発展においても非常に重要な課題あるいはポイントになる点の一つではないかと思います。

私は以前から、「若い世代のローカル志向、あるいは地域志向」という傾向が明らかになっていることを感じてきました。ゼミの学生などに接する中で、ここ10年くらいの傾向として、例えば静岡のある町出身の学生が、"自分が生まれ育った町を世界一住みやすい町にする"ことが自分のテーマだとか、新潟出身の別の学生が、地元の農業をさらに活性化するのが一番の関心事だとか、こういった傾向が私にとって意外に思うほど目立つようになってきていました。あるいは、もともとグローバルな課題に関心を向けていた学生が、留学をへて、むしろ日本の国内にこそ多くの課題があり、と同時に様々な可能性が存在していると感じるようになり、ローカルな地域や地元での活動に関わったり、起業したりするといった例も増えています。

もちろんすべての学生や若い世代がこうした志向をもっているわけではありませんが、こうした若い世代の志向は、現在の日本が経験しつつある、人口減少社会あるいは成熟社会への移行という時代の方向性を、ある意味で先取りしていると見ることもできると思います。それは比ゆ的に言うならば、高度成長期に象徴されるような、"地域からの離陸"の時代から、"地域への着陸"の時代への移行とも呼べるものです。

そして、以上のような若い世代のローカル志向、地域志向と、JAなどの協同組合の事業が、これまで以上に合流していき、新たな展開が生まれていくことが期待されると思います。

<ポストコロナの日本社会に関するAIシミュレーション>

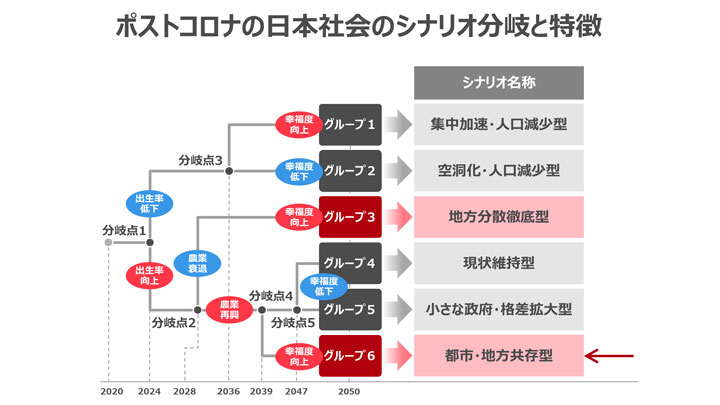

ところで私はここ数年、AIを活用した、日本社会の持続可能性に関するシミュレーション研究を行ってきていますが、新型コロナ禍が生じた状況を受けて、「ポストコロナの日本社会の未来」に関する分析を一昨年から行い、昨年2月に公表しました(ウェブサイト「AIの活用により、ポストコロナの望ましい未来に向けた政策を提言」参照)。

そこで示されたのは、いわば包括的な意味での「分散型」社会への移行の重要性という点でした。すなわち、コロナ前に行ったAIシミュレーションでは、東京一極集中に象徴されるような「都市集中型」から、「地方分散型」と呼べる社会への移行が、日本社会の持続可能性にとって重要であるとのシミュレーション結果が出ており、これは先ほどの「地域」とか「ローカル」という話とつながります。

それに対し、今回のポストコロナ社会に関する分析で示されたのは、そうした空間的な意味での「分散型」にとどまらず、女性活躍や仕事と家庭の両立、男性の育児参加、サテライトオフィスの展開といった点など、いわば働き方や住まい方、生き方の全体を含む包括的な「分散型」社会への移行が、ポストコロナにおける持続可能な日本社会の実現にとって何より重要であるという点でした。

加えて、2050年の日本についての未来シナリオの中で、東京のような大都市圏と地方がともに繁栄するような、もっとも望ましいと考えられる「都市・地方共存型シナリオ」を実現していくには、農業を含む地方における次世代の担い手の維持・育成支援に関する政策が有効であるという点も示されました。

言い換えれば、農業が再興していくことが、都市圏と地方圏が互いに「ウィン・ウィン」の関係になるような発展を可能にするということが示されたのです(図参照)。

思えば、食料やエネルギー、さらには労働力の供給において大都市圏は地方ないし農山村に"依存"しており、「農村なくして都市は存続しえない」わけですから、上記のようなAIシミュレーション結果が出たのはある意味で当然のこととも言えます。私は、いわば「都市と農村の持続可能な相互依存」の関係を築いていくことが社会全体にとって本質的な意味をもつと考えています。

「持続可能」は都市と地方連携こそ

<包括的な分散型社会>

一方、先ほど"包括的な「分散型」社会"ということについて述べましたが、それは一言で言えば、「人生の分散型」社会と呼べるような社会のありようとも言えると思われます。つまり"昭和"に象徴される時代は、人口や経済が拡大を続け、それと並行して「すべてが東京に向かって流れる」とともに、"集団で一本の道を登る"ように人々が単一のゴールを目指し、"男性はカイシャ人間となり、女性は専業主婦として家事に専念する"というモデルが強固になっていきました。そうしたあらゆる面での「単一ゴール・集中型社会」からの根本的な転換を、ここで述べている包括的な分散型社会は意味しています。

本来ならばそうした転換は、物質的な豊かさが成熟し、人々の価値観も多様化し始めていた"平成"の時代になされるべきものだったと言えます。しかし日本の場合、「東京一極集中」という点を含めて、"ジャパン・アズ・ナンバーワン"とまで称された「"昭和"の成功体験」が鮮烈であったため、従来型のモデル――「工業化発展モデル」と呼びうる姿――を維持ないしそれに固執し続けたのが"平成"であり、それが結果として「失われた〇〇年」を帰結させたのではないでしょうか。

山登りにたとえるならば、"昭和"に代表される高度成長と人口増加の時代とは、先ほどもふれたように"集団で一本の道を登る"時代であり、ゴールは一つでした。しかし山頂に立ってみれば、いわば視界は360度開け、したがって各人はそれぞれの道を選びつつ、従来よりも自由度の高いかたちで自らの人生をデザインし、創造性を発揮し、自分の好きなことを行っていけばよいのです。

それがここで述べている"包括的な意味の「分散型」社会"であり、それは人口減少・成熟時代における新たな社会や生き方のモデルでもあります。

最後に、経済構造の変化に目を向けた場合、私たちは今後、いわば「新・分散型」と呼びうるような社会像ないし国土像をデザインしていく時代を迎えつつあると私は考えています。

すなわち、(1)農業の新たな価値の発見(2)デジタル化の展開(オンライン、テレワークなど)(3)再生可能エネルギーなどエネルギーの分散化(4)高齢化の中での医療・福祉の重要性の高まりーーという具合に、これからの時代の特徴は経済構造そのものが「分散型」の方向に向かうことであり、こうした変化の中で農業の価値を新たに再発見、再定義していくことが重要と思います。

先ほど述べた、農業の再興が都市・地方共存型シナリオの実現を可能にするという点を含め、ポストコロナのAIシミュレーションが示しているのはそのような日本と地域社会の未来像と重なり、そうした姿こそが、個人の幸福度の向上とともに、経済社会の活力や持続可能性を高めることにもつながると考えられます。

【略歴】

ひろい よしのり 1961年生まれ。1984年東京大学教養学部卒業(科学史・科学哲学専攻)、86年東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了(相関社会科学専攻)、86-96年厚生省勤務、96年千葉大学法経学部助教授、2001-02年 マサチュ-セッツ工科大学(MIT)客員研究員、03年千葉大学法経学部教授、16年京都大学こころの未来研究センター教授。最近の主な著書に『ポスト資本主義 科学・人間・社会の未来』(岩波書店)、『人口減少社会という希望――コミュニティ経済の生成と地球倫理』(朝日新聞出版)、『創造的福祉社会』(筑摩書房)『コミュニティを問いなおす――つながり・都市・日本社会の未来』(筑摩書房・第9回大仏次郎論壇賞受賞)などがある。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日