JAの活動:消滅の危機!持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合

着実に変化する世界のコメ貿易―日本は新たなコメ市場にどう向かうべきか 宮城大学教授 三石誠司氏2023年10月18日

世界的な異常気象や地域紛争などで食料安保が注目されている。そこで内外の農業情勢に詳しい宮城大学教授の三石誠司氏に「着実に変化する世界の米貿易〜日本は新たな米市場にどう向かうべきか」をテーマに寄稿してもらった。

宮城大学教授 三石誠司氏

宮城大学教授 三石誠司氏

2023年7月20日、インド政府が一部の米の輸出制限を実施した。多くの日本人にはまさに「寝耳に水」...であればまだ良いが、現実は「それで?」ではないだろうか。

世界貿易から見れば、近年のインドは年間約1.5億トン(精米ベース、以下同)の米を生産する世界第2位の米生産国、そして世界第1位の米輸出国でもある。

米国農務省の月例需給見通しによれば、2023/24年度のインドの米輸出数量は5月時点で2,250万トン、6・7月2,300万トンと好調であり、そのまま継続すると思われた。

農務省発表の翌日、ブルームバーグ・ニュースは「インド、大半の米を対象にした輸出禁止措置を検討―関係者」と配信した。内容は「バスマティ種を除く全ての米輸出を禁止」「インドによる米輸出の約80%に影響」である。ようやく米をめぐる関係者の認識が変化し始めた。

そして、1週間後、前日にインド政府が公表した内容を21日付のロイター・ニュースは「インドが米輸出規制、価格上昇へ ベトナムは供給確保指示」と伝えている。これらのニュースが現代の多くの日本人にとって「インドの米」を再認識した瞬間であれば良いが、現実はどうも冒頭で述べたとおりの感が強い。

一方、10月に入り、米国農務省はエル・ニーニョの影響で米供給に不安を感じた世界第4位の米生産国インドネシアの米輸入を、昨年の4倍近く増加した280万トンと上方修正している。

以上を踏まえ、本稿では米をめぐる世界の大きな潮流を概観する。世界の中における日本の米、これをどうするかを考える機会になれば幸いである。

* *

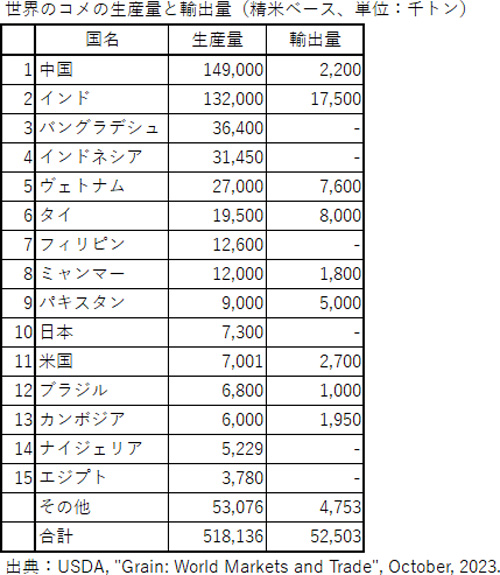

意外と少ない輸出国

まず、大枠から見よう。米国農務省によれば世界の米生産量は2023/24年度で5.2億トンである。このうち年間1億トン以上を生産する国は中国(1.5億トン)とインド(1.3億トン)のみであり、この2カ国で世界の米生産量の54%を占める。以下、バングラデシュ(3,640万トン)、インドネシア(3,445万トン)、ベトナム(2,700万トン)、タイ(1,950)万トンと続く。現在の米国は日本とほぼ同じ、年間700万トンである。

一方、米の国際貿易市場は過去5年間で1,000万トン以上拡大し、2023/24年度は5,250万トン、今後10年程度で年間6,000万トンを超えることが見込まれている。この国際米市場に十分な米を提供できる国は意外と限られている。現時点での輸出最大手はインド(1,750万トン)である。次いでベトナム(800万トン)、タイ(760万トン)、パキスタン(500万トン)となる。ちなみに米国は270万トンである。

これらの国々の米はどこに輸出されているか。実はこれが極めて多岐にわたり我々の目を曇らせる。「国別」という基準で物事を見ると、フィリピン(380万トン)や中国(350万トン)が上位となり対象がぼやける。そのため少し俯瞰(ふかん)し、ベトナムやタイは日本の米全量に匹敵する量の米をどの地域に輸出しているかと考えた方が良い。

それには地域別の輸出入量把握が適している。簡単に言えば、年間5,200万トンの米は3分の1がアジア、3分の1がアフリカ、そして残りの3分の1がその他地域へ流れている。アジア地域は東南アジア(836万トン)、東アジア(513万トン)、そして南アジア(222万トン)である。なお、中東(778万トン)をアジアに含めれば米の国際貿易量の45%がアジア向けとなる。ただし、こうした厳密な定義などより、あえて中東を別枠とし、日本の米全量に等しい需要が中東に存在すると理解すれば、米生産農家や自治体などのビジネスとしての関心や注目度は大きく変わるのではないか。

アフリカなお輸入頼り

かつてWTOのウルグアイラウンド(UR)合意(1993年)がなされる前、わが国でも米の市場開放をめぐり議論が沸騰した。その当時の米は貿易市場に出回る数量も少なく、極めて地域性の高い穀物であり、貿易(つまり米市場開放)には不適という主張が数多く聞かれた。だが、その後30年の間に米は貿易商品として大成長してきた。何より中東・アフリカ諸国の台頭が著しい。この変化を再認識する必要がある。

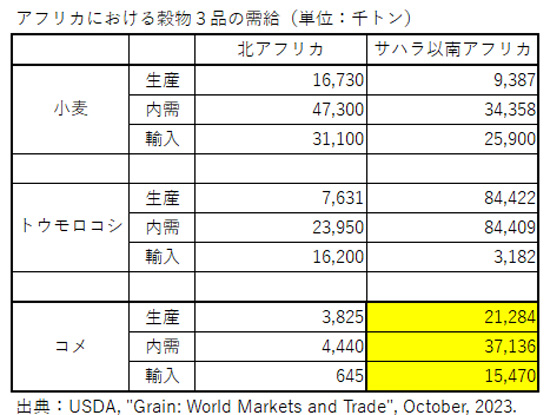

筆者はアフリカには不案内だが、全体としてみれば何が変化したかは理解できる。一言でアフリカと言うが、北アフリカとサハラ以南アフリカでは状況が全く異なる。

小麦、トウモロコシ、米の3品目で見た場合、北アフリカは圧倒的に小麦圏である。小麦もトウモロコシも内需を満たす生産量が無く、不足分は輸入依存だ。米もあるが「桁」違いに少なく無視しても良いレベルだ。

これに対し、サハラ以南アフリカはトウモロコシの自給をほぼ達成している点が注目できる。これは各国の技術協力の歴史の賜物であろう。小麦は北アフリカ同様、内需を満たす生産量が無い。北アフリカは小麦内需の3分の2を輸入に依存しているが、サハラ以南アフリカでは小麦内需の75%を輸入に依存している。

さて、米はどうか。先述のとおり、北アフリカの米は生産量も少なく、輸入もほぼ必要ない。ところがサハラ以南アフリカの米は日本の年間生産量の約3倍に相当する2,128万トンを生産するだけでなく、1,547万トンを輸入している。それだけの市場があり、しかも拡大し続けているという訳だ。このあたりは国別統計だけを見ていてはなかなかわかりにくい重要な点である。

ここから先は、農家個人として、企業や自治体として、そして国家として基本的な戦略をどう構築するかという問題になる。この将来性ある市場を前に、いかにして売り込むか、その知恵を絞るか、これこそが問われるのは言うまでもない。

ところで、戦略商品という言葉がある。その言葉の意味は、世界で覇権を取れる商品のことだ。産業革命前であれば、コショウなどの香辛料、次に毛織物、産業革命の後は木綿、鉄、19世紀後半以降は石油、そして自動車、IT技術と戦略商品の花形は時代と場所を変えて変遷している。これらはいずれもその時々の経済活動において一番の中心、基軸となったものである。それを扱う国や企業・組織・人が、最も繁栄を享受した...というのが是非を別として、世界の歴史から読み取れる教訓であろう。

幸い、日本にはまだ「高品質な米」を年間800万トン程度は生産可能な極めて優良かつ知名度も伝統もある「米生産システム」が残っている。これを巨大な生産工場と考えれば、いかにうまく運営していくか、廃棄するかの瀬戸際にいると考えれば良い。

かつては工場にも大量の従業員が働いていたが、今では省力化・無人化したものも多い。日本の米を戦略商品として考え、生産者数が減少した後にも一定水準の米を作り、必要とする人々に供給する仕組みを早急に議論し、構築していけば良いということになる。それこそが新基本法の議論で本来一番時間をかけるべき点であろう。

* *

さて、数年前から中国がアフリカ諸国に多大な援助を実施していることが政治的観点から各所で取り上げられている。しかし、これをビジネスという観点で見れば、将来、購買力が向上し自国産の高価な製品や食料を購入する可能性がある顧客に対する長期的な投資であり、十分に戦略性ある行動の事例となる。

不測の備え チャンスに

誤解を恐れずに言えば、学問の世界において比較は需要だが、現実のビジネスにおいて比較は参考程度に過ぎず、それほど重要ではない。中国に「買い負ける」などという論調を今でも見るが、数字を比較すれば勝負になどならない。そのような比較に右往左往するより、日本ができること、日本にしかできないことは何かを議論すべきである。

インドが米の輸出規制を実施したことを危機と見るかチャンスと見るか、何も感じないか、あるいはこうした事態に備えて何を準備しておくべきか、それこそが問われなければならないはずだ。また、不測時の備えにしても縮小方向のみで物事を見れば、懸念から不足、そして管理・統制・配給へという同じ繰り返しにはままり込む。

だが、食料危機の本質を広い視点で見れば、生産余力がある国は戦略商品を徹底的に生産し、足りないところに供給する。そして、余剰が生じた場合に吸収可能な新しい市場を緩衝地帯として時間をかけてでも可能な限り国内に構築する。それこそが社会と人々が長期に生き残るために必要なことであろう。

さしあたり、米は国内需要が低迷するなら、食用・飼料用に限らず工業用需要を考える。そのままの形態での使用が難しければ粉化や、より付加価値をつけた加工品での活用を考える。それでも厳しければさらに知恵を絞る。生き残るために徹底的に考えることは、国、企業・組織、農家、そしてどのような仕事でも同じではないだろうか。

現在、日本では新たな基本法を策定する議論が進行中である。当たり前のことだが農業政策は国内農業を維持・発展させるもののためのものだ。だが、そのためには国内だけでなく海外、そして世界の市場がどのように変化しているのかを十分に理解した上で実施していくことが必要であることは言うまでもない。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

濃厚な甘さとジューシーな果汁「デコポン&せとかフェア」20日から開催 JA全農2026年2月13日

濃厚な甘さとジューシーな果汁「デコポン&せとかフェア」20日から開催 JA全農2026年2月13日 -

素材の旨味を引き出す調味料「エーコープ塩こうじパウダーフェア」開催 JA全農2026年2月13日

素材の旨味を引き出す調味料「エーコープ塩こうじパウダーフェア」開催 JA全農2026年2月13日 -

銀座三越みのりみのるマルシェ「豊橋の実り」21日に開催 JA全農2026年2月13日

銀座三越みのりみのるマルシェ「豊橋の実り」21日に開催 JA全農2026年2月13日 -

JAタウン「年度末大決算セール」開催中 対象商品が20%OFF2026年2月13日

JAタウン「年度末大決算セール」開催中 対象商品が20%OFF2026年2月13日 -

「まるごと旬の豊橋フェア」直営飲食店舗で21日から開催 JA全農2026年2月13日

「まるごと旬の豊橋フェア」直営飲食店舗で21日から開催 JA全農2026年2月13日 -

「第36回ヤンマー学生懸賞論文・作文」大賞・金賞作品を表彰 ヤンマーアグリ2026年2月13日

「第36回ヤンマー学生懸賞論文・作文」大賞・金賞作品を表彰 ヤンマーアグリ2026年2月13日 -

福島・富岡に青果物流の中継拠点を開設 東北広域の安定供給へ 福岡ソノリク2026年2月13日

福島・富岡に青果物流の中継拠点を開設 東北広域の安定供給へ 福岡ソノリク2026年2月13日 -

栃木県産木材100%「地産・地消」木造店舗が宇都宮にオープン セブン‐イレブン2026年2月13日

栃木県産木材100%「地産・地消」木造店舗が宇都宮にオープン セブン‐イレブン2026年2月13日 -

草刈り機ラジコンハンマナイフモア「ZHM1550RR-RC」新発売 ハスクバーナ・ゼノア2026年2月13日

草刈り機ラジコンハンマナイフモア「ZHM1550RR-RC」新発売 ハスクバーナ・ゼノア2026年2月13日 -

全国青果流通の中心地・大田市場に常設ショールームを新設 エフピコチューパ2026年2月13日

全国青果流通の中心地・大田市場に常設ショールームを新設 エフピコチューパ2026年2月13日 -

水田除草ロボット「ミズニゴール」最新モデルの販売・レンタル予約受付 ハタケホットケ2026年2月13日

水田除草ロボット「ミズニゴール」最新モデルの販売・レンタル予約受付 ハタケホットケ2026年2月13日 -

手作りライスバーガー味わいながら食の未来を考える パルシステム山梨 長野2026年2月13日

手作りライスバーガー味わいながら食の未来を考える パルシステム山梨 長野2026年2月13日 -

県内3町と子育て支援連携協定「おめでとうばこ」配達で地域見守り パルシステム群馬2026年2月13日

県内3町と子育て支援連携協定「おめでとうばこ」配達で地域見守り パルシステム群馬2026年2月13日 -

割った断面にしみ込む「技のこだ割り うに醤油だれ」期間限定発売 亀田製菓2026年2月13日

割った断面にしみ込む「技のこだ割り うに醤油だれ」期間限定発売 亀田製菓2026年2月13日 -

「花・みどり×農業」日比谷花壇と資本業務提携を締結 マイファーム2026年2月13日

「花・みどり×農業」日比谷花壇と資本業務提携を締結 マイファーム2026年2月13日 -

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -

将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日

将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日 -

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日