【田代洋一 横浜国立大・大妻女子大名誉教授】農業白書 物足りない農業生産力の実態分析2019年5月30日

政府は5月28日、平成30年度食料・農業・農村白書を閣議決定した。白書は現場での実装が進むスマート農業や農福連携などの新たな動き、輸出増大などを取り上げたが、生産基盤の脆弱化などわが国の足元の生産力はどんな実態にあるのか不安の声も多い。平成最後の白書は何を語ったか。田代洋一横浜国大名誉教授が分析する。

◆ふくらむ特集 トピックス

今年の白書の第一の特徴は、特集とトピックスが各3本、全体の3割弱も占める点だ。特集は(1)自然災害からの復旧・復興、(2)スマート農業、(3)農福連携、トピックスは輸出増大、規格・認証・知的財産、ジビエである。次に例年通り、食料、農業、農村、東日本大震災・熊本地震の4つの章が続く。各章のマンネリを防ぐため、特集やトピックスでその年々の特色を出そうという試みだろうか。

特集1では自治体から要請を待たずに物資供給等を行うプッシュ型支援、激甚災害指定等の対策の迅速性が強調されている。白書としては天災・人災の両面での原因分析が必要だ。

スマート農業は、とくに中山間地域や人手不足のなかで有効であり、経営規模の大小にかかわらず実装を進めるべきとされる。農福連携では民間企業子会社、社会福祉法人、NPO法人等の取り組みが多く、農協の実践も紹介され、工賃・賃金の低さの改善が求められている。

第二の特徴は、農協の取組み事例を数多くとりあげた点だ。農協に「自己改革」ばかり迫っていた農政が、農業・農村のセーフティ・ネットとしての農協の役割を再確認したものと受けとめる。

◆食料自給率と食料自給力

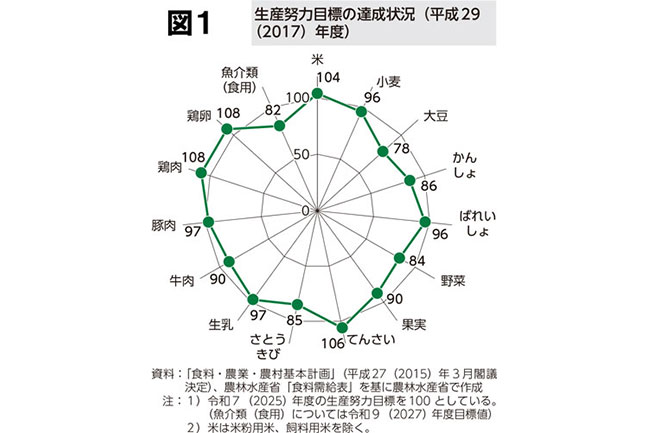

今年は食料・農業・農村基本計画の改定年に当たり、白書にも現計画の達成度評価が求められる。現計画はカロリー自給率45%、生産額自給率で73%が目標だが、現状は38%と66%にとどまる。品目別には図1のとおりで、牛肉、野菜、果実など輸入に押されている品目の達成度の低さが注目される。

21世紀に入りカロリー自給率はほぼ横ばいだが、生産額自給率はかなり落ちている。2017年は一挙に2ポイント減だ。白書は「為替円安の影響もあって輸入額が増加したこと」を原因としているが、円安は今に始まったことではなく、輸入増が基調にある。また食料自給力指標(食料の潜在生産能力)は、09年度に比べて7%以上落ちている。主原因は農地面積の減少だ。

以上から、今日ではカロリー自給率よりも、生産額自給率や自給力の低下、輸入増大と農地面積の減少を重視すべきことが分る。白書はメガFTAの展開に対して「総合的なTPP等関連対策大綱」で「万全の国内対策を講じています」と胸を張るが、その足元で畜産物等の輸入が急増している。「万全」などというのは白書が使う言葉ではない。

なお農水省は2017年度から「飼料自給率を反映しない食料自給率」も計算している。これだと自給率が数ポイント上昇すると言いたいのだろうか。しかしそれは、せっかく総合自給率、カロリー自給率を設定したことの意義を自己否定するものでしかない。

◆年齢階層別の食料消費

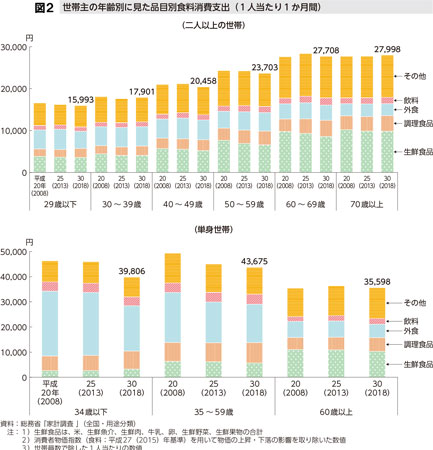

図2では世帯員1人当たり食料支出は30代と70代では1.6倍の差がある。白書は消費について、単身世帯の消費支出の減退、60歳を機に外食支出が極端に減少、年齢階層があがるほど購入単価が上昇、などを指摘している。例えば牛肉では世帯主20代と70歳以上の間には購入単価に1.7倍の差がある。

より大きいのは世帯員1人当たりの購入重量の差だ。牛肉をとれば20代と60代で2.6倍、30代との間でも1.7倍の差がある (2017年度総務省「家計調査」)。

多くの品目において、若い世帯主層よりも高齢層の方が単価のより高いものをより多く食べている。このような状況のまま加齢が進めば、日本全体が低価格輸入品志向になってしまう。若い世帯が国産品志向を高めるためには、彼らの可処分所得の引き上げが不可欠である。

◆卸売市場法改正は何のため

白書は、大手食品小売が卸機能を有し直接取引する米国と、卸売市場経由の日本を対比したうえで、流通合理化のために法改正したと述べる。これでは文脈的に、小売業界の寡占化が卸売機能も飲み込んでしまった米国に、流通合理化の範を求めたことになる。結果は国の関与を大幅後退させる法改正になった。

他方で白書は、和食文化のすばらしさを強調し、日本食・食文化の海外展開をプロモートし、ひさしぶりに「日本型食生活」を語っている。このような食の豊かさ、多様性は、果たして超寡占化した食品小売に支配された米国的な流通から得られるものだろうか。単純な日米比較ではない精緻な分析が求められる。

◆農業産出額は3年連続増加

農業産出額や生産農業所得が引き続き伸びているのは、今年の白書のほとんど唯一の朗報である。自給率が下がるのに、なぜ、農業産出額が増えるのか。それは恐らく生産量増加よりも価格上昇に支えられているからである。農業生産指数は2006年以降は公表されていないが、農産物価格指数の伸びから、そのように推測される。

価格上昇自体は農業者にとって朗報だが、消費不況が続く日本にあっては自らの首を絞めることになりかねない。農業生産量がどうなっているのか、先の自給率との関わりでも、ぜひ知りたいところである。白書なら適切な農業生産指数を計算できるだろう。

なお、種子法の廃止に対して県レベルの条例制定の動きを評価している点は注目される。

◆手薄な農業構造分析

農政の最大の課題は依然として構造政策にあるが、白書の構造分析は旧基本法時代と比べて比較にならないほど手薄であり、農政課題との齟齬を感じる。

担い手への集積率は55%と伸び悩んでいるが、白書は「集落営農の取り組みが盛んである東北、北陸では集積率が高い傾向」を指摘している。北陸は確かにそうだが、新潟は集落営農と個人の集積が拮抗している。東北、関東、南九州等は集落営農より個人への集積が優位しており、白書のようには割り切れない。

白書は、中間管理事業は地域とのつながりが相対的に弱かったとして、「農協等が担う農地利用集積円滑化団体等の農地のコーディネーター役と一体的に推進」すべきとし、法改正による「人・農地プランの実質化」や農業委員・農地利用最適化推進委員のコーディネーターとしての関与にはほとんど触れていない。新たに収入保険や、土地改良と中間管理事業とのドッキング等が始まったが、その加入実績や事例紹介もない。構造分析はもっと担当部局とすり合わせるべきだ。

◆平成農政をどうみるか

行政による米の生産数量目標の配分が廃止された。積年の農政課題からの米の脱却である。結果はどうか。作付けが1.6万ha増えたが、作況指数が98だったため、米価は維持された。要するにお天気まかせ農政だ。しかしその深部には主産地県の増産意欲の高まりと西日本等の生産後退といった産地の地殻変動がありはしないか。

そのほか農村の章では、日本型直接支払の手続きの煩雑さ、被災地の章では生産は復興したものの価格が戻らない困難が指摘されている。

平成の30年は農業・農政にとって何だったのか。その問いが今年の白書にあってもよかった。グローバリズム、新自由主義の時代から脱却するためにも。

(関連記事)

・問われる将来の食料生産力 農業犠牲の交渉でいいのか【田代洋一・横浜国大名誉教授】(18.05.23)

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日 -

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日 -

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日 -

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日 -

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日 -

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日 -

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日 -

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日 -

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日 -

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日 -

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日 -

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日