RCEP妥結―関税削減はこれからが佳境 明治大学農学部 作山 巧教授【検証:日本のメガFTA戦略】2020年11月18日

既報のようにRCEP(地域的な包括的経済連携協定)交渉が終結した。TPP11、日欧EPA、日米物品貿易協定など安倍前政権がすすめてきたメガ自由貿易協定(FTA)がほぼ終わったといえる。そこで、RCEP妥結の意味とこれまでの日本のFTA戦略について作山教授に分析してもらった。

明治大学農学部 作山 巧教授

明治大学農学部 作山 巧教授東アジア15カ国が参加する「地域的な包括的経済連携」(RCEP)の交渉が11月15日に終結した。これによって、2010年の環太平洋パートナーシップ(TPP)への参加問題を契機とする日本のメガ自由貿易協定(FTA)交渉がほぼ終わった。ここで「メガFTA」とは、欧州連合(EU)・米国・中国・日本のうち2つ以上が参加するFTAをいう。RCEPでは、農産品の重要5品目は関税撤廃から除外され、初めて協定を締結する中国や韓国に対する農林水産品の関税撤廃率も5割程度と低いため、国内生産への影響は軽微とされている。

しかし、RCEPの交渉結果のみで安心するのは早計だ。TPPやRCEPのようなメガFTA交渉は相互に関連しており、日本政府もそれを前提とした戦略を追求してきた。このため、今回のRCEP合意を契機に、TPPを含む日本のメガFTA戦略を総括し、国民との約束が守られたかを検証する必要がある。

その場しのぎだった安倍政権のFTA戦略

RCEPの特徴は、TPPと比較すればより明確になる。東アジア地域を対象とするRCEPは、東南アジア諸国連合(ASEAN)10カ国と日本、中国、韓国、豪州・ニュージーランド、インドが別々に締結したFTAの集約が狙いで、開発途上国を含むため高水準の関税撤廃は元から想定外である。これに対して、米国を含むアジア太平洋地域を対象とするTPPは、「関税撤廃の原則」を受諾した国のみが参加を許され、高水準の関税撤廃とルールを特徴とする。

日本のTPP交渉参加が論争を呼んだ2010年代前半に、メガFTAに対する日本の方針を巡って2つの意見が対立した。農水省は、東アジアの枠組みを容認する一方で、関税撤廃に固執する農業大国が多いTPP参加に反対した。これに対して経産省は、日本がTPPに参加して農林水産品でも高水準の関税撤廃をすれば、他のアジア諸国もこぞってTPPに参加し、RCEPの合意水準を引き上げることができると主張した。では、どちらの戦略が正しかったのか。

TPP交渉が2015年に妥結し、2016年に米国を含む12カ国が協定に署名するまでは、経産省の思惑通りだった。しかし、2017年に就任したトランプ大統領がTPPから離脱して暗転する。安倍首相は「米国と新しい経済圏を作る」としてTPP参加を表明しており、米国が離脱した以上はTPPの論拠は消えたはずだった。しかし、「TPP11の発効で米国の復帰を促す」との口実で米国抜きのTPP11を推進し、EUとの経済連携協定(EPA)である日欧EPAも発効させた。他方で、「米国と二国間交渉はしない」としていたが、自動車関税の引上げを人質にした米国の圧力に屈し、「日米物品貿易協定(TAG)は従来のFTAとは異なる」との詭弁で前言を翻し、日米貿易協定も発効させた。安倍首相の発言はその場しのぎで二転三転し、国民との約束は守られていない。

全く無駄だった農産品の犠牲

では、各協定の帰結はどうか。まず、米国抜きのTPP11では、署名は11カ国だが、発効は日本を含む7カ国に過ぎない。また、離脱した米国を含む牛肉等の輸入枠は過大なままで、国会審議時に約束した削減交渉は放置されている。

次に、日米貿易協定では、米国の自動車関税は撤廃されず、その関税撤廃率は5%に過ぎないが、日本政府は92%という数値をねつ造し、自ら公言した「9割以上の関税撤廃」というFTAの要件を満たしていると説明した。更に、発効から1年近く経過しても、世界貿易機関(WTO)への通報義務を果たしていない。つまり、日米貿易協定は二重の国際ルール違反である。

今回のRCEPでも、日本が押したインドは離脱し、対中牽制の目論見は外れた。中韓の自動車関税の撤廃は確保できず、投資や知的財産権等に関する高水準の自由化やルールも含まれていない。この時期の妥結は、日本がインドのつなぎ止めに固執して孤立する中でトランプ氏が落選し、対米配慮が不要になったのも一因であろう。

結局、日本はTPPで前例のない農産品の関税撤廃を行ったにもかかわらず、RCEPでそれを活かせなかった。RCEPの合意内容は、工業品の攻めも農産品の守りもTPP以前のEPAとほぼ同じで、TPPがなくても達成できた。つまり、日本がTPP、日欧EPA、日米貿易協定において農産品で払った犠牲は全くの無駄だった。経産省の戦略は失敗し、農水省の主張は正しかったのである。

バイデン政権との日米貿易交渉を注視

これから注視が必要なのは、日米貿易協定である。バイデン政権の発足後に第2弾の交渉が見込まれ、米や乳製品といった農産品の扱いが焦点となる。また、第1弾の協定で関税を削減した牛肉も、米国からの輸入増加でセーフガードが発動されれば、すぐに基準数量の見直し交渉が始まる。更に、発効済みの協定でも更なる自由化のための再協議が規定され、日欧EPAでは2024年、TPPでは2025年末、RCEPでも発効から5年後とされている。メガFTAによる関税削減はこれから佳境に入ることから、TPP等関連政策大綱に基づく対策を活用し、担い手の確保、競争力の強化、輸入品との差別化が求められる。

重要な記事

最新の記事

-

介護崩壊を食い止めよ【小松泰信・地方の眼力】2025年12月17日

介護崩壊を食い止めよ【小松泰信・地方の眼力】2025年12月17日 -

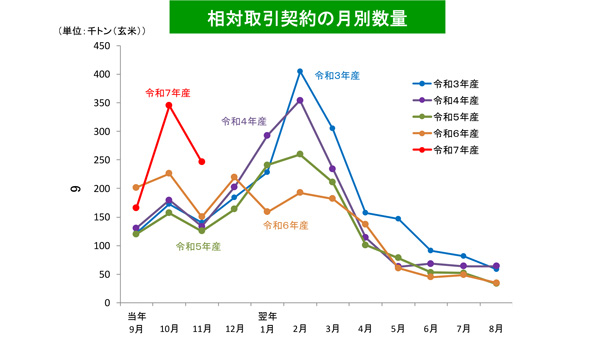

米の相対取引価格下落 前月より565円下げ2025年12月17日

米の相対取引価格下落 前月より565円下げ2025年12月17日 -

乗用全自動野菜移植機「PVDR200」を新発売 井関農機2025年12月17日

乗用全自動野菜移植機「PVDR200」を新発売 井関農機2025年12月17日 -

着色不良・日焼け・晩霜害 果樹の温暖化被害予測システムを開発 農研機構2025年12月17日

着色不良・日焼け・晩霜害 果樹の温暖化被害予測システムを開発 農研機構2025年12月17日 -

新規有効成分「シベンゾキサスルフィル」日本と韓国で農薬登録申請完了 日本農薬2025年12月17日

新規有効成分「シベンゾキサスルフィル」日本と韓国で農薬登録申請完了 日本農薬2025年12月17日 -

BASF「バスタポイントアプリ」が「minorasuポイントアプリ」にリニューアル2025年12月17日

BASF「バスタポイントアプリ」が「minorasuポイントアプリ」にリニューアル2025年12月17日 -

林業スタートアップが社会的影響を可視化 インパクトレポート公開 森未来2025年12月17日

林業スタートアップが社会的影響を可視化 インパクトレポート公開 森未来2025年12月17日 -

有明海産のり使用「堅ぶつ 焼のり味」期間限定発売 亀田製菓2025年12月17日

有明海産のり使用「堅ぶつ 焼のり味」期間限定発売 亀田製菓2025年12月17日 -

被災地で復旧支援する団体へ約767万円を寄付 こくみん共済 coop〈全労済〉2025年12月17日

被災地で復旧支援する団体へ約767万円を寄付 こくみん共済 coop〈全労済〉2025年12月17日 -

全国各地の農家・多彩な品種 玄米サブスク「mybrown」リニューアル オーレック2025年12月17日

全国各地の農家・多彩な品種 玄米サブスク「mybrown」リニューアル オーレック2025年12月17日 -

広島県廿日市市と包括連携協定を締結 タイミー2025年12月17日

広島県廿日市市と包括連携協定を締結 タイミー2025年12月17日 -

「第3回旭物産のカット野菜を探せ恒例!冬のお宝探しキャンペーン」開催中 旭物産2025年12月17日

「第3回旭物産のカット野菜を探せ恒例!冬のお宝探しキャンペーン」開催中 旭物産2025年12月17日 -

年末年始の産地を応援「配達休みに産まれた産直たまご」注文受付開始 パルシステム2025年12月17日

年末年始の産地を応援「配達休みに産まれた産直たまご」注文受付開始 パルシステム2025年12月17日 -

地産全消「野菜生活100宮崎月夜実グレープフルーツ&日向夏ミックス」新発売 カゴメ2025年12月17日

地産全消「野菜生活100宮崎月夜実グレープフルーツ&日向夏ミックス」新発売 カゴメ2025年12月17日 -

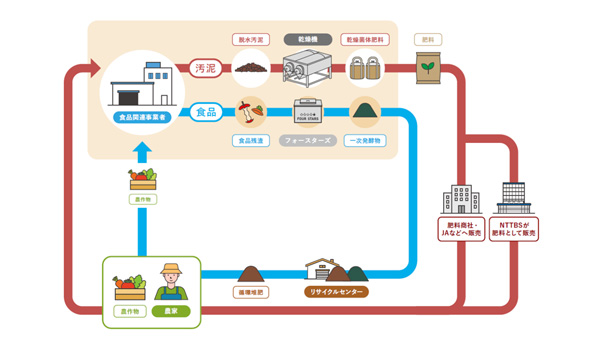

地域の有機資源循環を加速「汚泥肥料化パッケージ」提供開始 NTTビジネスソリューションズ2025年12月17日

地域の有機資源循環を加速「汚泥肥料化パッケージ」提供開始 NTTビジネスソリューションズ2025年12月17日 -

旬のジビエを味わう「北海道エゾシカフェア」開催2025年12月17日

旬のジビエを味わう「北海道エゾシカフェア」開催2025年12月17日 -

まるまるひがしにほん「魅力発見!地域ブランドフェスタ」開催 さいたま市2025年12月17日

まるまるひがしにほん「魅力発見!地域ブランドフェスタ」開催 さいたま市2025年12月17日 -

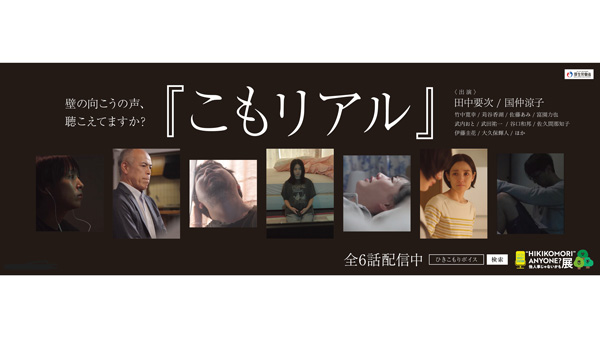

ひきこもり当事者・経験者のリアル ショートドラマ公開 パルシステム連合会2025年12月17日

ひきこもり当事者・経験者のリアル ショートドラマ公開 パルシステム連合会2025年12月17日 -

ジニア「プロフュージョン」に2品種追加 サカタのタネ2025年12月17日

ジニア「プロフュージョン」に2品種追加 サカタのタネ2025年12月17日 -

「野菜ソムリエサミット」12月度「青果部門」最高金賞1品など発表 日本野菜ソムリエ協会2025年12月17日

「野菜ソムリエサミット」12月度「青果部門」最高金賞1品など発表 日本野菜ソムリエ協会2025年12月17日