「農業・国民のための白書に」 「食料・農業・農村白書」を読む 横浜国立大学名誉教授・田代洋一2022年5月30日

政府は5月27日、2021(令和3)年度の「食料・農業・農村白書」を決定した。今回の白書は2020年農林業センサス結果をふまえ、わが国の農業構造の中長期的な変化を特集として扱った。新しい白書をどう読み解くか、横浜国立大学・大妻女子大名誉教授の田代洋一氏に寄稿してもらった。

田代洋一

田代洋一

横浜国立大学名誉教授

「動向編」は少しスリムに QRコードで工夫

「動向」編は、昨年度より58ページ減り、少しスリムになったことが評価される。構成は変らず、冒頭にトピックスと特集、次いで食料、農業、農村、大災害からの復興の各章がくる。トピックスは、コロナ、みどり戦略、農産物輸出、スマート農業・DX、ニッポンフードシフト、国産原料使用、半農半Xの7本。テーマの半分は昨年度と同じで、「トピックス」というより各章へのイントロの位置づけだ。要所にQRコードを示して、さらなる取組み等につなげる新たな工夫がされている。

白書の概要は、17頁にも及ぶ詳細目次で知ることができるので、以下では、コロナ・食料と特集についてコメントする。

コロナとウクライナ侵略による食料価格危機

食料消費は昨年10月頃には持ち直したものの、その後は下落を続けている。衝撃的なのは、3~5年先には食品小売業の3割、外食産業、食品製造業の各2割が廃業や規模縮小を考えているというアンケート調査の結果だ。白書はコロナで飲食店の利用機会が減ったことが食中毒が減った要因としているが、そう断じるにはエビデンスが要る。

食料の章ではロシアのウクライナ侵略の影響にも触れている。コロナによる需要減退→価格低下と、ウクライナ侵略による世界的な資材・食料価格の上昇が複雑に絡み合う現況の分析は来年度持越しか。近年の食料危機は何よりも食料価格危機であり、それに資材危機が加わった。

食料安全保障では、平素の取組みとして早期注意段階を新設し、不測の事態に対して政府米備蓄100万t、外国産食糧用小麦の需要量の2,3か月分と飼料用とうもろこし100万tを民間備蓄しているとするが、それで足りるのか。

カロリー自給率は37%と1ポイント下がった。白書は、「ロシアによるウクライナ侵略等を踏まえると、国内の農業生産の増大に向けた取組みがますます重要」としている。

日本農業の縮小スピードが強まった

特集は2020年農業センサス分析で、タイトルは「変化(シフト)する我が国の農業構造」。「変化」に「シフト」とルビをふった。「変化」は「増減」「拡縮」を含むが、「シフト」は水平線上を横移動するイメージが強い。

現実は果たしてどちらか。特集は冒頭、基幹的農業従事者、農業経営体、農地のそれぞれの減少を指摘している。しかし重要なのは、その減少率が、少なくとも21世紀に最大であり、とくに販売農家の減少は過去最高な点だ。

基幹農業従事者の減少は22.4%だが、女性は28.0%とより高い。販売金額別では3000万円以上の各層が増大しているとするが、他方で50万円未満層が39%も減っており、とくに東北・北陸・北関東では40%以上、沖縄では78%も減っている。

センサスの構造動態統計によって、2015~20年に所属階層が下位階層に下降した農家の割合をみると、経営耕地規模別では3~10haの各層で20%を超え、販売金額別では50~1000万円の各層が30%を超える(300~500万円層は40%)。

日本農業のビジネスサイズの縮小が起こっているといえる。とくに農地保全の担い手として期待される小規模・少販売農家の減少が激しく、中間層の没落も著しい。

「シフト」の時代は終わった

代わって白書は、法人経営や大規模経営の増大を強調する。つまり経営資源が上層に「シフト」していると捉える。事態の「明るい」面を強調し、元気づけたいのだろう。

離農跡地を規模拡大経営や法人経営に「シフト」させることで農地総量を維持する。これが構造政策の狙いだった。しかし2020年センサスが示すのは、それだけでは農地総量の減少スピードのアップを止められなくなったことだ。

そこで食料・農業・農村基本計画は「農業現場を支える多様な人材や主体の活躍」「中小・家族経営など多様な経営体による地域の下支え」を強調した。今回の「ひと・農地プラン」に係る法改正でも、効率的・安定的経営等の「担い手」だけでなく「農業を担う者の確保及び育成」を加えた。

特集も、65歳以上の「農業従事者の果たす役割も引き続き大きい」と結び、また半農半X等に注目している。しかしそれだけでは済まない。効率的・安定的経営や認定農業者等に限定されていた「担い手」の概念自体を拡げることだ。シフト論は農政の危機意識にも後れを取っていないか。

大規模農家の実相を直視する

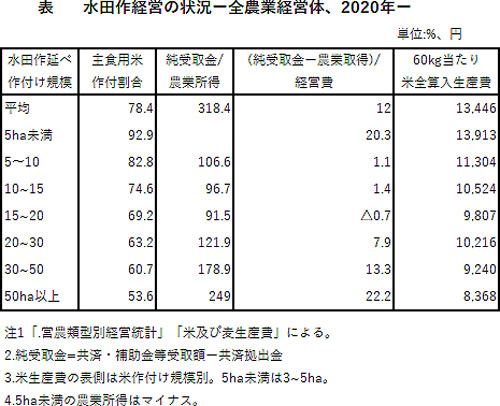

特集は、「水田作では規模が大きいほど所得は大きく、土地生産性が高い傾向」と指摘している。しかし問題は農業所得の中身だ。その点を同じ統計データで確認したのが表である。

キーワードは「受取金」。共済受取金を除けば経営安定対策等の補てん金・助成金、経常補助金で、要するに「直接所得支払い」である。これは農業粗収益に含まれ、従って農業所得を構成する。

問題は直接支払いが農業所得に占める割合だ。表によれば、5ha以上層では農業所得全体とトントンかそれを上回る。農業所得よりも多いということは受取金が経営費の補てんにも回されていることを意味する。大規模層ではほぼ受取金≒農業所得+雇人費の関係にある。要するに大規模経営の農業所得の中身は政府が支払う直接支払いなのだ。

大規模層の水田作作付面積に占める主食用米の割合は低い。50ha以上では主食米は半分程度だ。そこから直接支払いは転作関係が多いことが分かる。現実の大規模経営層は、地域の借地や転作を一手に引き受けざるを得ず、また規模拡大に伴う人手不足から粗放な転作物を取り入れる必要がある。

他方で、表の米生産費から規模拡大効果はせいぜい10~15haあたりまでしか働かないことが分かる。50ha以上層ではややコストダウンするが、その全作付地は89haとかなり大きい。

大規模経営ほど農業所得が高いという時の、その農業所得の内容や背景を分析し、日本の農業・農政における位置づけを考える必要がある。

「動向」分析が手薄 農業・国民のための白書に

農業白書は、動向、講じた施策、講じようとする施策の3つを国会報告することを法で義務付けられている。しかし動向編は実際には「講じた施策」の紹介が多く、本来の「動向」分析が手薄の感がある。国会報告のため、「あれもやりました。これもやりました」と「卒なく万遍なく」実績を報告する必要があるからではないか。ならばいっそのこと法改正して国会報告はやめ、他省の白書のように書きたいことを気兼ねなく書いて、問題の所在・課題を鋭く指摘した方が、より農業・国民のためになる。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日