一部修正し可決 基本法改正法案 付帯決議12項目を採択(全文掲載) 衆院農林水産委員会2024年4月18日

衆議院農林水産委員会は4月18日、政府提出の食料・農業・農村基本法の改正案に対して与野党から修正案が提出され審議と採決を行った。自民党・無所属の会と日本維新の会が提出した修正案が可決されるとともに、修正部分を除く政府提出原案が賛成多数で可決された。委員会は附帯決議を採択した。

可決した修正部分は、「先端的な技術等を活用した生産性の向上」に関して規定する第30条について、「多収性に資する新品種」を明記し、その導入を促進することも加える。自民党無所属の会と日本維新の会が提案した。

立憲民主党と有志の会の修正案は、基本理念で食料安全保障の定義に、国内での食料確保の重要性と食料自給率の向上を明記することや、基本計画では自給率目標を「必要的記載事項」とし、目標達成状況について審議会の意見を聞いて国会に報告しなければならないと規定するなどの案を示した。また、合理的な価格ではなく「適正な価格」とし、再生産が実現しない場合の直接支払いの必要性、多様な農業者の位置づけ、有機農業とアニマルウェルフェア、農業が自然保全に寄与することなども関係条文に追加することを提案した。

日本共産党は自給率を50%に引き上げることや家族農業を中心とした各施策の規定、貿易について国内農業に不利益とならない措置や全面的な原産国表示などの修正を提案した。国民民主党は持続可能な農業のための農業者の所得確保を基本理念に盛り込む修正を提案した。いずれも否決された。

この日の審議では坂本農相に対して、有識者が委員会で示した意見をもとに食料自給率の低下は米国を中心とする海外からの輸入農産物の増大に起因するとの指摘について坂本農相は「自給率は消費者の行動と生産の動向が要因」との認識を示し、「自給率は一定確保しなければならないが、アメリカへの依存うんぬんではなくて、消費動向と生産の対応をしっかり見極めて政策を作り上げていかなければならない」との考えを示した。また、CTPPや日米協定など条約の見直しについては「他の分野での譲歩が求められる。見直しは困難」と話した。

農水省も戦後の人口増加に対応するため米国などから小麦や大豆を増やす必要があったものの、1990年代終わりからは総需要が減少し、米の消費減が自給率低下の要因になっているなど「時々で要因は変化。現在は小麦、大豆の国産化がもっとも重要」と答弁した。

野党修正案に見られるように委員会審議でもっとも議論になったのは自給率低下や農業者減少の分析と、改正案での自給率目標の位置づけ。野党は食料安全保障に関するその他の事項とともに、1つの目標になっていると批判、反対討論では「自給率は国民にもっともなじみのあるもの。最上位に位置づけるべき」と意見などが相次いだ。

採決後、付帯決議が採択された。坂本農相は発言を求め「適切に対処していく」と述べた。

【6派共同提案(自由民主党無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、有志の会)の附帯決議】

地球規模での気候変動や国際情勢の不安定化、各国の人口動態や経済状況等に起因する食料需給の変動などにより、世界の食料事情は厳しさを増している。さらにわが国においては基幹的農業従事者の減少が加速しており、農村のなかには集落機能の維持さえ懸念されるところもあり、食料自給率は目標を下回り続けている。

このような状況において農政の憲法とされる食料・農業・農村基本法が果たす役割は極めて大きい。食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興等の喫緊の課題への機動的かつ効果的な対処が求められる。よって政府は本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

①食料安全保障の確保に関しては国民一人一人が安全かつ十分な量の食料を入手できるようにすることが政府の責務であることを踏まえて施策を遂行すること。

②国民に対する食料の安定的な供給については国内の農業生産の増大を基本として確保し、これを通じて食料自給率の向上に努めること。農業生産においては麦、大豆、飼料作物等の国内生産の拡大、輸入に頼る農業資材から堆肥等の国内資材への代替の促進など食料及び農業資材の過度な輸入依存からの脱却を図るための施策を強化すること。

③食料の価格に関してはその持続的供給を支える国内農業の持続的な発展に資するよう食料供給に必要な費用を考慮した合理的な価格の形成に向けた関係者の合意の醸成を図り、必要な制度の具体化を行うこと。

④農業の持続的な発展には農業者の生活の安定と営農意欲の維持が不可欠であることから、農業経営の安定を図りつつ、農業の収益性の向上を図るとともに、農業従事者の人権への適切な配慮等、雇用環境の整備を図ること。

⑤国民一人一人が食料を入手できる状態を実現するためには、食料の提供を受けてそれを必要とする者に供与する活動等が重要な役割を果たすことから、関係省庁等が一体となってその支援に必要な施策を講じること。食料消費に関する施策については食品の安全性の確保を図る観点から、科学的知見に基づいて国民の健康への悪影響が未然に防止されるよう行うこと。また、食育は食料供給の向上等の食料安全保障の確保及び国内農業の振興に対する国民の理解醸成に重要なものであることから、その取り組みを強化すること。

⑥国際的にも食料生産における労働者の人権、アニマルウェルフェア、自然環境等への配慮の重要性が高まっていることを踏まえ、農業生産活動における人権の尊重、家畜にできる限り苦痛を与えない飼養管理、環境保全の取り組み等を促進すること。

⑦備蓄食料については計画的かつ透明性の高い運用を図ること。

⑧望ましい農業構造の確立においては地域における協議に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を営むもの以外の多様な農業者が地域農業及び農地の確保ならびに地域社会に果たす役割の重要性を十分に配慮すること。

⑨農地を確保し、農業の持続的発展に資するよう必要な支援措置を講じるとともに、農業生産基盤に係る施設の維持管理などの費用の負担に対する支援措置を講じること。水田は食料安全保障及び多面的機能の観点から優れた生産装置であることに鑑み、地域の判断も踏まえその活用を図ること。

⑩農業生産活動は自然環境の保全等に大きく寄与する側面と環境に負荷を与える側面があることに鑑み、有機農業の推進等により環境と調和のとれた食料システムの確立を図ること。

⑪安定的な農業生産活動のためには安定的な種子の供給が重要であることに鑑み、その安定的な供給を確保するため地方公共団体等と連携して必要な取り組みを推進すること。

⑫農村は食料の安定的な供給を行う基盤であり、かつ国土の保全、自然環境の保全等の多面的機能が発揮される場であり、農村における地域社会の維持が農業の持続的な発展に不可欠であることに鑑み、食品産業の振興その他の地域社会の維持に必要な施策を講じ、農村の総合的な振興を図ること。都市農業は都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機能のみならず都市における防災、都市住民の農業に対する理解の醸成等の多様な機能を果たしていることに鑑み、その推進に一層取り組むこと。

重要な記事

最新の記事

-

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

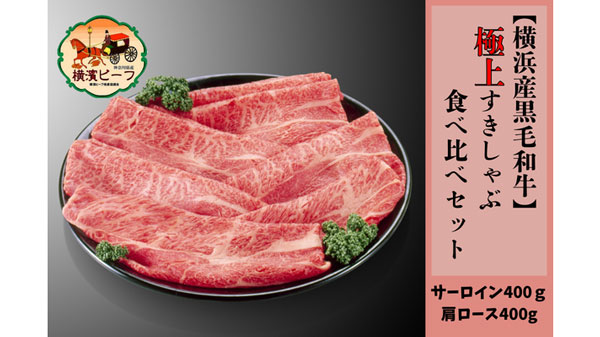

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日 -

温めなくてもとろ~り広がる「torochi(トロチ)」チーズソースをリニューアル 雪印メグミルク2026年2月18日

温めなくてもとろ~り広がる「torochi(トロチ)」チーズソースをリニューアル 雪印メグミルク2026年2月18日 -

ソーラーシェアリングから考える持続可能な農業とエネルギー オンラインイベント開催 パルシステム2026年2月18日

ソーラーシェアリングから考える持続可能な農業とエネルギー オンラインイベント開催 パルシステム2026年2月18日