米の販売、「買取」か「委託」か 小泉農相の提言と農家の選択肢2025年7月15日

JAが米を販売する方法には委託販売と買取販売とがある。小泉農相は買取を推す発言を繰り返しているが、各JAではどのように選択されているか。農水省の統計も参考に検証した。

買取販売を推奨する小泉農相

JAが米を扱う方法を概算金(委託販売)から買取販売に転換するよう迫っている小泉農相は7月8日、記者会見でこう述べた。

「報道は買い取りに反対をしている会長さんの声ばかりを出すんですけど、実態は全く違います。令和5年度において、コメの取り扱いのある472農協の約半数にあたる222農協において買取販売を実施しているんです。......これから農家の方がリスクを負うんじゃなくて、農協がしっかりリスクを取って売っていきましょうというメッセージの中で......実はすでに半分の農協はそれをやっていると。あと4%で過半数を超えます」(要旨)

「10年前、買取販売に切り替え」

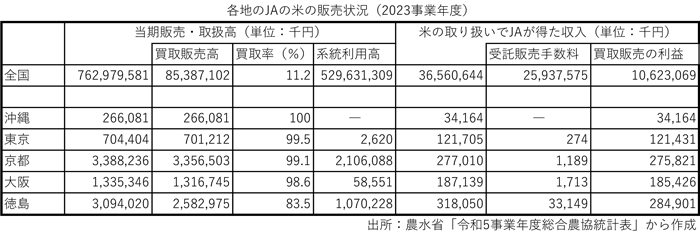

買取販売だけを行うのは53農協(農協数の11%)で、委託販売のみは250農協(同53%)、委託販売も買取販売も行っているのが169農協(同36%)である。買取販売の割合が高いのは、県域でみると、沖縄(買取率100%)、東京(買取率99.5%)、京都(買取率99.1%)、大阪(買取率98.6%)、徳島(買取率83.5%)である(=表「各地のJAの米の販売状況」参照)。

関西圏のあるJAでは、2018年、これまでの委託販売(概算金)から買取販売に切り替えた。「政府が打ち出したJA改革の一環でした」と当時の担当者は振り返る。

「買取販売の方が農家に有利な場合はあります。今は需給が緩んできていますから、出来秋以降、価格が下がると思われます。出来秋以降、価格が下がる場合には、秋に買い取ってもらった農家はその後の価格低下リスクを背負いません。ただ逆に、秋以降価格が上がっていく場合には、委託販売なら上がった利益を追加払いできますが、買取販売だとそれ以上払うことはできません」(同担当者)

全量買取が成り立つ条件は

全量を買取販売しているJAおきなわでは「取扱数量が1000tほどと少ないこともあり、買い取っています。買い取ったお米は毎年決まった卸に販売しており、県産米はほぼ県内で消費されます」と説明し、「全量買い取りなので、売れる売れないの心配がなくなるのが農家のメリットだと思います」(営農販売部の担当者)と語った。

同じく全量を買取販売しているJA徳島県では、「農家の受け止めはさまざまで、どちらが農家に良いかも一概にはいえません。ただ、徳島で続いてきているのは買取販売にメリットがあるからです。買取販売をするには農協に販売力が必須です」(販売部の担当者)とする。

JA数では47%だが取扱額では11%

農水省が公表した「令和5事業年度総合農協統計表」によると、全国の農協の米の販売・取扱高は約7630億円で、そのうち買取販売高は約854億円なので買取率は11.2%となる。買取販売を(も)行っているJAの割合は小泉農相の言う通り「あと4%で過半数を超え」るが、金額ベースでは1割強である。

買取と委託で「農協の利益率」を比べると

米の取り扱いによって農協が得た販売手数料(販売利益を含む)は約365億円なので、利益率は約4.8%となる(365÷7630)。

米の販売方法には委託販売と買取販売があり、農協の収入は、委託の場合は手数料、買取の場合は販売利益となる。同じ年度の受託販売手数料(委託販売による農協の収入)は約259億円なので、販売利益(買取販売で農協があげた利益)は約106億円(365-259)だ。買取販売高は854億円なので、農協の利益率は約12.4%(106÷854)となる(=表「各地のJAの米の販売状況」参照)。

商取引では一般にリスクと利益とは正の相関関係にある。リスクが適切に管理されている限り、リスクを取る者がより多くの利益を得るのである。この点に関連し、JA徳島県の担当者は「委託では農協に入るのは手数料だけですが、買取は農協がリスクを取るし高く売れば利益にもなるので、販売への力の入れ方が変わると思います」と説明した。

「平均的には委託販売の方が農家に有利」との見方も

買取販売の場合、農協が売れ残りや買取後の価格低下リスクを取るため利益率が高めになり、委託販売では農家が共同でリスクをシェアする反面、出来秋以降の有利販売の成果が経費を引いて還元されるため、いわば「農協の利益率」は低めになる。

これを農家側からみれば、この事業年度については、時間はかかるものの、委託販売の方がより多く農家に還元されていることになる。関西圏JA担当者も「買取販売では収入がすぐ確定するので経営にプラスの面がありますが、委託販売ではぎりぎりまで有利販売に努めるので、平均的にみれば委託販売の方が農家に有利ではないでしょうか」と話す。農水省統計から試算した農協の利益率も、その見方を裏付ける。

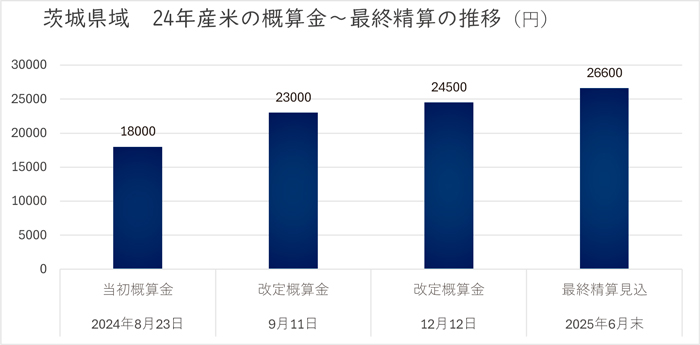

茨城県域 24年産米の概算金~最終精算の推移

茨城県域 24年産米の概算金~最終精算の推移

出所:JA茨城県中央会の記者会見配布資料から作成

委託販売のメリットを示す事例に、茨城県のJAによる2024年産米販売がある。当初玄米60kg当たり1万8000円だったJA概算金が2回の追加払いを経て、最終精算見込み2万6600円で着地する見込みとなった(グラフ「茨城県域 24年産米の概算金~最終精算の推移」参照)。JA茨城県中央会の八木岡努会長は「委託販売、買取販売、いろいろな買い方がある。茨城では安定供給に向け、60kg当たり2万円での5年契約も提案している。生産者手取りが最大になるよう、選べるようにしたい」と6月27日、記者会見で語った。

選ばれ続けてきた販売方法

農家がリスクをシェアしつつ有利販売を追求し、約1年間にわたる販売で上がった利益を公平に分配する委託販売(概算金)はすぐれた販売方法の一つであり、だからこそ多くのJAで続けられ、長年、農家のニーズに応え続けてきた。

JAぎふの岩佐哲司組合長が「農産物はロットが小さいと物流に乗りづらく、価格が下がるリスクが高まる。それを防ぐために共同販売が存在する」「これほど公平な仕組みは他にない」(「高まる生産者と消費者つなぐ農協の存在意義」JAcom、7月9日掲載)と言い切るゆえんである。

自民党総合農林調査会の宮下一郎会長も「委託では、最終的に高く売れれば精算金が追加で払われます。生産者に選択の余地があっていい。生産者のみなさんのニーズを踏まえてどういうサービスを提供するかというのが、JAのあるべき姿でしょう」と話す(「2025参院選 各党に聞く『米・農政・JA』」、JAcom、7月8日)。

結局のところ、委託販売にも買取販売にも、それぞれにメリットとデメリットがある。重要なのは、農家所得の向上をめざし、農家が「選択できる余地」をJAが提供していくことではないだろうか。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日 -

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日 -

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日 -

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日 -

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日 -

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日 -

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日 -

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日 -

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日 -

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日 -

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日 -

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日