農政:迫る食料危機 悲鳴をあげる生産者

【迫る食料危機】エネルギーと食料の安全保障なくして国の安全保障なし 東京大学名誉教授 姜尚中氏2022年7月27日

ロシアのウクライナ侵略で防衛や「安全保障」への関心が高まっている。しかし、なぜこうした事態に至ったかを冷静に考える必要がある。姜尚中氏に今の時代をどう読み、食料を含めた安全保障をどう考えるべきかを聞いた。

輸入依存国家 不安定感増す

--コロナのパンデミックからロシアのウクライナ侵攻。今の時代をどう見ればよいのでしょう。

昨年は冷戦終結から30年でした。この間にグローバル化が進み、農業を含め第1次産品は、お金さえあればどこから買ってもいいではないか、安ければいい、というコスト本位主義とでもいうべき考え方がコモンセンスになりかけていました。その時、コロナがパンデミック化した。ここから何が出てきたかといえば、マーケットに委ねていただけでは生き延びられないということです。

非常に単純化すると、冷戦後、すべてはマーケットに聞け、マーケット以外のことについては、大きな政府だ、財政赤字の垂れ流しだといった、食管制度も含め、要するに無理に延命させるのはおかしい、マーケットメカニズムに任せれば万時うまくいくといった考え方が強まったわけです。ところがこれがうまくいっていなかった。

そこにパンデミックが起きて、財政的な垂れ流しをしなければ経済が持たない状態になりました。アベノミクスはもうすでに未曾有の低金利政策を取り、デフレからの脱却をめざして市中にお金をじゃぶじゃぶ流してきました。これはそのまま行けばインフレを誘発します。しかも、実質賃金がまったく上がらない状態でのインフレになる可能性があります。

たぶん日本は9月ごろからインフレがかなり本格化するのではないかと思います。

経済学者のケインズはレーニンが言っていることは正しい、資本主義を壊すには通貨の劣化を進めろ、と言っています。通貨の劣化とはインフレです。

もちろんプーチン大統領がそこまで深慮遠謀しているわけではないと思いますが、世界的に財政が垂れ流し状態になりインフレが収束しない、そこにロシアのウクライナ侵略が絡んできます。

今後、おそらく中近東、国家破綻したスリランカ、中南米で食料をめぐる騒動が起きるだろうと思います。肥料の原料もロシアとウクライナからに依存し、これと連動するようにインドや中国も輸出規制をかけていますから、今後、食料難が重大問題になってくるということです。

今、トルコは安定していると言われていますが、一説では70%から80%の物価上昇に見舞われているということですから、あのような中心国でも戦争が長引けば影響は大きくなるということです。米国の金利上昇もどのくらいまでいくのかということも問題ですが、今は非常に不安定な状態です。

--コロナ禍を契機に食料安保への関心が高まりましたが、一方でウクライナ問題を契機に日本はもっと防衛費を増やす必要があるという声も高まっています。「安全保障」についてどう考えるべきでしょうか。

今までのようにただ憲法を守れとか、平和が大切だというだけではなく、それを維持していくための総合的な安全保障の戦略が必要で、そのなかで食料問題は決定的に重要だと思います。

そうした実際の防衛力はどのくらいあればある程度のことが成し遂げられるのか、総合的かつバランスの効いた一つのビジョンが出ないまま、最初から防衛費をGDP2%に引き上げることが望ましいなどというのは問題です。これについては岩屋毅元防衛大臣も防衛費ありきではないと批判していますが、正論だと思います。

そのためになぜウクライナで今回の侵攻が起きたのかを考える必要があります。

もちろんプーチン大統領の国際的な蛮行だと言っていい。ただ、なぜここに至ったのかについてはもう少し深く考えていかなければなりません。

冷戦処理誤り ロシアが蛮行

世界戦争など大規模戦争が起きたとき、戦後処理が必ずあるわけです。戦後になれば必ず敗戦国も組み込んだ戦後体制が出来上がり、そこでリセットして新しく平和的な秩序を作っていこうとしてきました。第1次世界大戦後はベルサイユ体制でした。第2次世界大戦ではヤルタ会談から始まり、日本の場合はサンフランシスコ講和条約ということになります。

では、冷戦が終結しそれに対応するような、つまり、旧ソ連を組み込んだような国際的な安全保障の秩序を作ったかといえば、やっていなかった。そうすると向こう側は敗戦国、こちら側は戦勝国ということになり、言ってみればロシアは敗戦国としてそのまま放っておかれたということです。結局、旧ソ連が崩壊し、冷戦後の世界的な安全保障の体制が作られないまま、NATOがどんどん東へ拡大していった。経済的には、ある種の準マーシャルプラン的なものが必要だったと思います。世界経済のなかでロシアに応分の役割を与えるなどです。ところがロシア経済は資源輸出によってしか成り立たないという産業化、工業化が遅れてしまったということですが、そのなかで世界最大の核保有国になっていった。こういう現実が背景にあってウクライナ問題が起きたと思います。

ですから今、必要なことはここから何をするのかです。ロシアをホールドアップさせることはできるのか。私はできないと思います。

できないとなるとどうなるか。長期戦、消耗戦になります。長期戦になれば西側諸国ももたない。どこかで着地点を見出さないとなりません。

一方、ロシアがウクライナに侵攻したから、今度は中国が台湾に侵攻するのではないかという見方がありますが、これは非常に短絡的です。

もちろん台湾が独立国家を宣言すれば中国は軍事的なアクションを起こす可能性はあります。安倍晋三元首相が台湾にずいぶんテコ入れしていました。台湾は日本にとって生命線であり、米国にとっても由々しい事態だ、と。

私は、中国に対して軍事的なアクションを起こせば大変なことになるというある種の警告は必要だと思います。ただ同時に台湾が一方的に独立に動くことは自重してもらわなければなりません。一方的に台湾の独立を認めるかのように動いていけばいくほど、中国にとっては重大な問題になります。

中国は自国の領土だと考えているところについては、場合によっては軍事力を行使すると思います。新疆ウイグルに対しても台湾に対しても。

しかし、中国はここまでの大国になっても、米国がイラクやアフガンで戦争を起こしたように海外に出ていって軍事力を行使することはしていません。唯一は1979年のベトナム侵攻でした。これはベトナムのカンボジア侵攻に対する制裁でした。また、一時期は中ソやインドとの国境沿いでの紛争はありましたが、あくまで国境で、中国は米国のように海洋国家として外側に軍事力を行使することはまずないだろうと思います。

ただ、彼らが国内だと思っている地域にはあり得る。そのためにも台湾の独立を自重してもらう。そして中国と台湾が平和的に共存するためにはどうしたらいいのか、ここに知恵を絞っていかなければなりません。台湾がウクライナになったらどうすると、そのまま煽り立てるような議論でそれで防衛力を高めようというのは短絡的です。

総合的な安全保障はもう少しバランス外交を考えることが必要です。やはり日本はキー国家だと思います。中国に対しても台湾に対しても影響力があります。それは日本ならではのできることですから。

つまり、一つのことだけ、モノカルチャーでは弱いと思います。農業でも中山間地域が意外に豊かなのは、農業と観光、文化といった合わせ技でやっているからですが、日本がそうした合わせ技でやっていくことを忘れて、とにもかくにも防衛力を増強しろと言ったり、日米関係は大切だから中国を封じ込めろというのは非常に拙劣な外交です。

防衛費がGDPの2%になると米国、ロシアに次ぐ第3位になります。平和憲法を持ち専守防衛を掲げているにも関わらず、世界第3位の防衛大国というのは、「黒い白鳥」と言っているようなもので、形容矛盾であり、他の国が信用しなくなります。

ですから、食料安全保障の問題も含めて総合的な安全保障の観点から、防衛費と憲法の問題も考えていかなければならないと思います。

農の資源活用 見合う予算を

--国民が国産農産物を買い支える構図、自給率を高めることにつながる根本的な政策が必要になると思います。

今の世界の大きな動きを見ていくと、結局、食料とエネルギーです。考えてみれば原子力については国のエネルギー方針として国による電力会社への下支えがあって、完全な民営でもなく国営でもない、というかたちで電力を供給してきました。電力会社を支えるための立法や予算があるわけです。ではどうしてそれが食料にはないのか。もちろん一時期までは食管制度がありましたが、基本はもうかる農業、しかも大規模な農業にして、法人がどんどん参入して農業をやりなさないという方向で来ました。

しかし、エネルギーと食は有限で、その有限な資源をそこに住んでいる人たちが享受するようにするためにどうしたらいいかということだと思います。それはある種、公共財だということだと思います。原発その他には膨大な予算が使われているわけですが、農業にそれに見合うだけの予算が使われているかということです。

エネルギーと食料の安全保障なくして国の安全保障はないと思います。軍事だけがっちりしていればそれでいいという非常に短絡的な錯覚が広がっていると思います。

食料生産者は、公共財を作っているんだと考えたほうがいいと思います。日本国内で手間暇かけて有機農業をやろうとするなら実際にこれだけ温暖化進み、気象現象がどうなるか分からないときに、非常に偶発的な要因に左右されやすい第一次産業をマーケットベースでやれといっても難しいに決まっています。安全保障政策の面からも食料生産は公共財を作っているだという方向に転換していかないとならないと思います。

重要な記事

最新の記事

-

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日 -

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

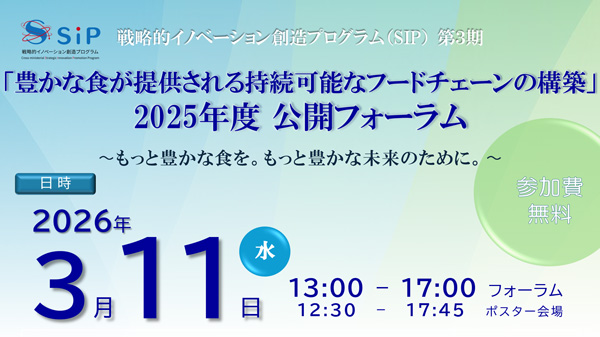

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日