農薬:防除学習帖

【防除学習帖】第7回 病害の防除方法 (物理的防除)2019年6月7日

1.前回のおさらい

前回までに、防除方法には、化学的防除、物理的防除、生物的防除、耕種的防除の4種類があることを紹介し、まずは化学的防除の主体である殺菌剤とは何か、殺菌剤を選ぶ際に考慮すべきこととして、(1)農薬登録の確認、(2)どんな病害に効果があるか、(3)使用方法の確認、(4)収穫前使用日数の確認、(5)予防効果なのか治療効果なのかの確認、(6)薬害の有無の確認、(7)耐雨性の確認、(8)有効成分の薬剤系統の確認、(9)耐性菌発生の確認について解説した。これらは、実際の作物・病害別に防除対策を考える時に役立つものなので、後日、作物・病害別に詳説したい。今回は、病害防除方法の2つめ、物理的防除の概要を紹介する。

2.物理的防除とは

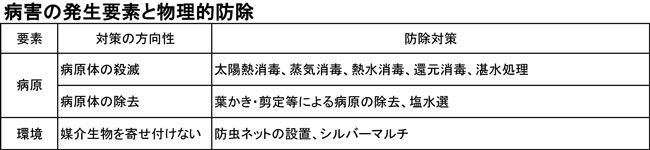

物理的防除とは、文字通り物理的な方法で病害を防ぐ方法のことで、主なものは以下の表のとおりである。この方法は、作付前などに行う予防的な防除が主体であり、病害が発生してからでは効果は無いことをよく理解しておいてほしい。

3.物理的防除の実際

(1)太陽熱消毒

ほ場に十分に水を入れて、ビニールなどで被覆し、太陽の熱をしっかりとあて、被覆内の温度を上昇させて蒸し焼き状態にする方法だ。もちろん、作付前の作物が植わっていない時に行う。

土壌の中にいる土壌病害菌は熱によって死滅するので、病原菌のいる深度までしっかりと温度があがるかどうかが成否のカギ。その温度はおよそ60℃であり、この温度になれば連作障害を起こすたいがいの病原菌は死滅する。太陽光でこの温度まで上昇させるためには、施設を密閉して十分な太陽光を当てる必要があり、夏場にカンカン照りになる西南暖地などの施設栽培向きの消毒法といえる。夏場でも日射量が少ない地域では、地中温度を60℃に到達させることができない場合もあるので、そのような地域には、次の土壌還元消毒法の方が向いていることが多い。

(2)土壌還元消毒法

この方法は、太陽熱消毒の欠点を補う方法だ。具体的には、フスマや米ぬかなど、分解されやすい有機物を土壌に混入した上で、土壌を水で満たし(じゃぶじゃぶのプール状)、太陽熱による加熱を行うものである。これにより、土壌に混入された有機物をエサにして土壌中にいる微生物が活発に増殖することで土壌の酸素を消費して還元状態にし、病原菌を窒息させて死滅させることができる。この他、有機物から出る有機酸も病原菌に影響しているようだ。このため、有機物を入れない太陽熱消毒よりも低温で効果を示すので、北日本など日照の少ない地域でも利用が可能な方法である。還元作用により悪臭(どぶ臭)が発生するので、この臭いがするまで十分な期間がおく必要がある。また、近隣に住居があるような圃場では臭いの発生に注意が必要だ。

(3)蒸気消毒

文字通り、土壌に蒸気を注入し、土壌中の温度を上昇させて消毒する方法。病害虫を死滅させる原理は太陽熱と同じで、いかに土壌内部温度を60℃にまで上昇させるかが鍵である。一般的には、パイプなどを施設・被覆し、パイプから蒸気を放出することで土壌内を60℃以上になるように処理する。この方法で成果をあげるためには、高熱の蒸気を病原菌の潜む深度まで蒸気を届かせるようにしなければならないが、土壌表面だけにパイプを施設しても蒸気の届く深度は限られている。そのため、土壌の深いところにいる病原菌を死滅させるためには、縦方向にパイプを差し込むなどの方法があるが、広い面積であれば設備費用が高額になるなどの欠点がある。蒸気をつくるための燃料代などコスト面に課題があり、反収の高い施設栽培作物や隔離床栽培での利用など導入できる場面が限られる技術である。

(4)熱水消毒

蒸気消毒同様に熱で病原菌を死滅させる方法だが、蒸気ではなく、熱水を土壌に直接注入して消毒する方法である。病害虫を死滅させる原理は太陽熱と同じで、いかに土壌内部温度を60℃にまで上昇させるかが鍵。このため、深いところまで熱水を届かせるためには大量の熱水が必要で、通常は大量の熱水をつくるボイラーと徐々に熱水を処理する処理装置とがセットになっている。熱水を土壌表面から滴下しながら処理するため、土壌の深いところにまで温度を上げるのが難しく、処理の時間もかかることが欠点だ。

また、導入のための設備投資と大量に消費する燃料のコストを考慮する必要があるので、個人での導入というより、地域一体となった共同利用といった大掛かりな取り組み向けの技術といえるだろう。

(5)湛水処理

いわゆる田畑輪換と呼ばれる技術である。畑地の病原菌には、好気性菌といって、空気が無い状態では生きられないものが多い。そのため、畑を水田化することで、土壌中にいる病原菌が窒息死させるために行う技術だ。連作障害を回避するのに有効な方法で、排水に良い水田などでは使えるが粘土質の多い湿田では利用が難しいので、土質等の確認が必要だ。

(6)葉かき・剪定等による病原の除去

文字通り、病害に侵された葉や茎、枝などを切除して、ほ場外に出し処理する方法だ。病害に侵された部分は、胞子など病原菌の種が多量に含まれており、蔓延を防ぐためにはできるだけ多く丁寧に取り除く必要がある。取り除いたものは、ビニル等で覆って蒸し焼きにするか、焼却するなどして病原菌がそれ以上広がらないようにしたい。ただし、農作業残渣の焼却については、市町村ごとに対応が違うので、ほ場のある市町村の規制等を確認しておく必要がある。

(7)塩水選

塩水選は、食塩や硫安などの水溶液をつくり、その中に種子を入れて浮いた軽い種子(不良種子)をザルなどで取り除き、下に沈んだ重い健全種子だけを使用する。不稔や病原菌を含む種子などは、健全種子に比べて軽いということを利用して選別する方法。健全な作物を育てるためには、健全な種子の選定することが基本だ。

(8)温湯消毒

温湯消毒は、主に稲籾を消毒する技術として使用されている。原理は、他の熱を使用した物理的防除法と同じで、60℃の温水で10分間種籾を浸し、種籾に付着している病原菌を死滅させる方法だ。消毒する種籾はネットに入っていることが多いため、ネットの中心部にある種籾付近のお湯の温度が上がりきれず、消毒不完全となる場合もあるので注意が必要だ。確実な効果を得るために、使用方法などの注意事項が確実に守るようにしてほしい。

(9)防虫ネット

トマト黄化葉巻病などウイルスを媒介する害虫を防ぐために、ハウスの開口部で使用される。媒介害虫はコナジラミなどの微小昆虫なので、できるだけ細かいメッシュのネットをハウス開口部という開口部に設置できるとなお良い。ただし、メッシュが細かくなると風通しが悪くなり、ハウス内の温度が上昇気味になるので注意が必要だ。

(10)シルバーマルチ

アブラムシが銀色を忌避する性質を利用して、マルチ栽培のマルチを銀色にする方法である。銀色を嫌ってアブラムシが作物に寄りつかなくなるため、アブラムシの被害を低減できる。

(11)雨除け栽培

作物の病害には湿度を好み、伝染に雨を利用するものが多くあり、このような病害を防ぐために使用される技術。ほ場をビニル等で覆い、雨除けすることで雨滴が作物に直接かかることを防ぐことで、病害の蔓延を防ぐことができる。特に、イチゴ炭疽病やホウレンソウべと病、オウトウ灰星病などで高い効果が確認されている。

本シリーズの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

・【防除学習帖】現場で役立つ知識を提供

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日