農薬:防除学習帖

防除暦1【防除学習帖】第114回2021年8月27日

これまで防除学習帖では、水稲・野菜・果樹の病害虫雑草の防除の基本的な考え方・技術について紹介してきた。この基本的な考え方・技術は、正しい防除法を考える上で重要なものではあるが、今、目の前で発生している病害虫雑草をすぐにでも退治できる防除技術が知りたいと思っている方には、若干もの足りないものだろう。

ただし、目の前の病害虫を診断する時には、病徴や虫の姿、雑草の姿だけではなく、作物の状態(葉色、部位、部分的か、全身的か)、直近の気象情報(温度、湿度、風雨)、ほ場全体での偏り(水路に近いか、施設なら開口部に近いか、圃場全体か、部分的か)、施肥の状況、それまでの防除履歴などを確認し、総合的に判断する必要がある。

このことを紙面で表現しようとするにはかなり困難があり、本防除学習帖でもできるだけそれに近い表現ができるように努力してきたつもりだが、まだまだ不十分である。

正確な病害虫雑草診断を身に着けるには、やはり経験豊富な指導員などに実地で教えてもらいながら経験を積んでいくしか方法はなく、一足飛びに知識を吸収できるような近道はない。最近では、動画配信という方法が登場したので、昔に比べれば学びやすい環境が整っているが、病害虫雑草の診断技術に関するものはまだ少ないので、今後増えていくことを切に願っている。

とはいえ、防除にそんなに詳しくなくても、やみくもに実施するよりも効率的に防除できるようになるものがある。それは、果樹の項でも紹介した防除暦である。

防除暦には、作物の生育ステージに応じて、発生が見込まれる病害虫雑草を確実に防除するためのスケジュールが、使用する手段、用法・用量を含めて記載されており、これを確実に守ることで、突発的な発生を除き確実に防除できるようになる。

この防除暦は、水稲や果樹には、試験場の試験結果などをもとに地域ごとに作成されているので、行政の指導機関やJA等で入手が可能だ。

しかしながら、野菜については、あまりにも地域性や特性、作型などにより防除の仕方に違いがあり、防除暦が作成されていないものも多い。

このため、防除学習帖では、いささかチャレンジではあるが、野菜の防除暦なるものを、作物別に作成してみたいと思う。その際には、自身で防除を組み立てる際の参考となるように、「なぜこの防除法をこの時期に行うのか」といった選定理由も交えながら作成していくようにしたい。

1回目の今回は、防除暦なるものの意味なりなりたちをご紹介しておきたい。

1.防除暦の重要性

防除暦は、「いつ、何を、どれだけ散布すればよいか」を書き記したというものである。この防除暦に従っていれば、一定の防除効果が期待できるものだ。防除暦というと、「農薬メーカー等が自社の製品を売らんがために、スケジュール散布を推奨し、不必要な農薬まで散布させている」などと批判されることがあるが、とんでもない誤解である。

防除暦は、農業試験場、防除所等指導機関の指導を仰ぎながら、JAの営農指導員や県域の技術者、部会などが中心となって作成されている。そのコンセプトは、病害虫雑草を効率よく防ぎ、安全・安心で品質の良い作物を安定生産するためである。

野菜などは、そのまま食することが多いため、害虫のかじった痕や病斑などがあればそれだけで商品価値を無くしてしまう。なので、いかに病害虫の被害が起こらないようにするかが重要であり、それを実現するには、病害虫が発生する前にあらかじめ作物を保護しておく、いわゆる予防を中心とした防除体系を組むのが近道だ。基本的に、野菜の場合は、発生してから防除では間に合わないケースが多いことをよく理解しておく必要がある。

この予防防除をいつ行ったら一番効率が良いかを教えてくれるのが防除暦であり、高品質な野菜を安定して生産するための道しるべともいえるほど重要なものである。

2.防除暦が示す重要な情報を読み取る

では、防除暦には何が記載され、何を意味しているのであろうか。

(1) 病害虫雑草の防除適期

病害虫雑草を防除する場合、防除効果が最も高くなる防除適期がある。使用する農薬などの防除法が、その能力を最大限発揮するのに適した時期のことをいう。

例えば、防除対象となる病害虫雑草の発生が少ないときや、また小さい時や若い時に防除して成虫になるのを一網打尽に防ぐと、害虫の次世代が作られず増えることができなくなるからである。逆に言えば、防除適期を逃してしまうと、防除効果が期待したほどあがらないばかりか、全く効かないといったケースも起こりうるということである。

このため、防除暦では、作物の生育ステージや病害虫雑草の発生生態に合わせて、対象とする病害虫雑草の防除適期を逃さないように、いつ頃散布すればよいかを明確にしている。

(2) 希釈倍数(使用量)、散布水量

防除暦によって書き方は異なるが、使用する農薬の希釈倍数(使用量)や散布水量が期されている。この希釈倍数は、農薬取締法上、守らなければならない事項でもあるので、事前に農薬のラベルを散布前によく確認する。

その時に重要なのが散布水量である。作物は大きくなり繁茂してくるにつれて表面積が大きくなる。葉や枝に農薬をきちんと行き渡らせるようにするには、表面積の増大に応じて散布水量も多くしなければならない。このため、作物の生育ステージに合わせて、実際の散布試験(付着試験)をもとに適切な散布水量が示されているのである。

(3) 散布回数

農薬の散布回数は、農薬取締法上遵守しなければならない項目である。通常、自身の散布した農薬を有効成分別に散布回数を管理しなければならないが、防除暦の場合、それが登録上の回数を超えないように農薬が配置されているので、防除暦記載のとおりに防除すれば、使用回数を超過することはない。これは、臨機防除が記載されている場合でも、有効成分の総使用回数を考慮して農薬の選択がされているので、防除暦に従っていれば散布回数超過のリスクは大幅に減らせる。

(4) 収穫前使用日数

収穫前使用日数についても遵守しなければならず、果実への残留に直結するので神経を使わなければならない項目である。防除暦では、収穫直前に使用しなければならない場合には、収穫直前まで使用できる農薬を配置するなどの工夫がされている。

(5)防除効果

地域によっては、耐性や抵抗性などのため、効果が低い農薬もある。このような場合も、地域の状況に応じて散布する農薬を選択してあるので、防除暦には最新の情報が盛り込まれている。

以上、防除暦から読み取るべき情報を列記したが、これら以外にも防除に関する最新の情報が記載されている。栽培スケジュールを確認し、必要な資材等は作付け前に準備するようにする。

次回以降、作物を1つ選び、最近の病害虫の発生状況、耐性菌や抵抗性害虫の発生状況、新農薬の上市状況などを確認しながら防除暦を作成していきたい。ただし、発生する病害虫や発生開始時期などが地域によって異なるので、必ずしも地域にあった内容にならない場合があることをあらかじめご了解願いたい。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日 -

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日 -

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日 -

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日 -

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日 -

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日 -

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日 -

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日 -

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日 -

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日 -

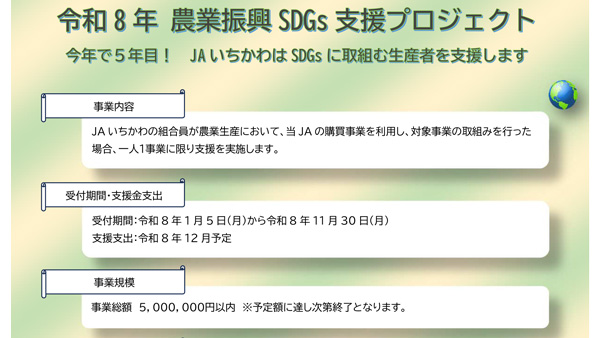

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日 -

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日 -

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日 -

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日 -

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日