食料自給率 4年連続38%で足踏み 主食用米消費増も小麦生産減 24年度2025年10月10日

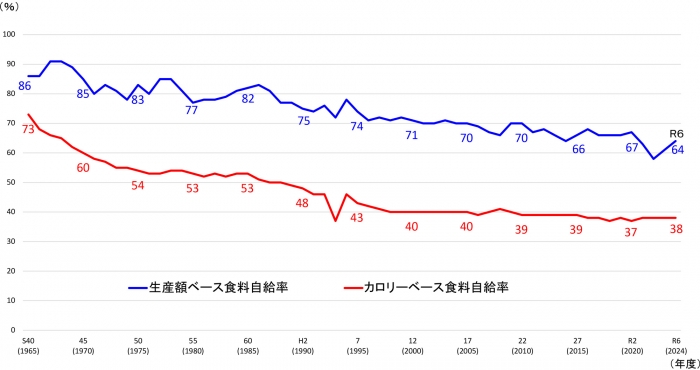

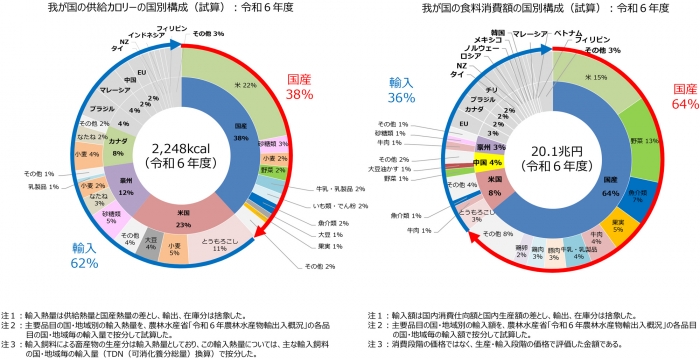

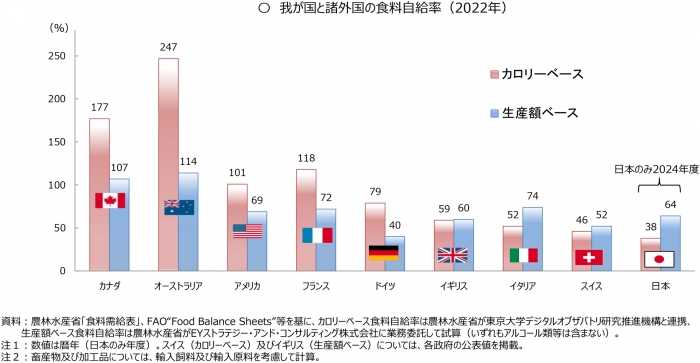

農水省は10月10日、2024年度の食料自給率を公表した。カロリーベースの自給率は前年並みで4年連続の38%となった。生産額ベースの自給率は前年度より3ポイント高い64%、今年度から新たに加えた摂取熱量ベースの自給率は前年より1ポイント高い46%となった。

カロリーベースの食料自給率は38.24%で、前年度の38.04%(確定値)からは0.2ポイント上昇したが、四捨五入により整数値は38%となった。改正食料・農業・農村基本計画では、2030年度までにカロリーベースの食料自給率を45%に引き上げる計画だが、わずかな上昇にとどまった。

このうち、上昇要因は主食用米の消費量が1人あたり50.3kgから53.4kgに6%増加したことで、0.5ポイント寄与した。砂糖類も国産てん菜・さとうきびの産糖量が54万tから67万tに25%増加したことで0.5ポイント寄与した。

マイナス要因は、小麦の単収減で生産量が109万tから103万tへと6%減少して0.4ポイント、大豆も生産量が3%減、野菜も4%減、魚介類も4%減となり、それぞれ0.1ポイントのマイナス要因となった。

生産額ベースの食料自給率は、国内生産額の増加で前年度比で3ポイント高い64%となった。特に、国産米の単価が64%上昇して2.5ポイント寄与した。農水省では「これだけ急激な上昇は近年はなく異例」としている。野菜も国産単価が19%上昇して0.5ポイント、畜産物も国産豚肉の単価が9%上昇するなど国内生産額が上昇して0.4ポイント寄与した。

マイナス要因は、魚介類の国内生産額が4%減少して0.3ポイント、その他はカカオ豆の輸入単価が140%上昇して輸入額が増加したことで0.2ポイントのマイナス要因となった。

摂取熱量ベースの食料自給率は、改正基本計画で平時における国民の日常生活に必要な摂取熱量のどの程度が国産で賄われているかを示す指標で、今年度から公表した。

平時の摂取熱量は、日本人成人男性の基礎代謝1300~1600kcal程度を上回り、厚労省「国民健康・栄養調査」の最低値1849kcal(2010年)を参考に設定。1人1日当たりの国産供給熱量は、カロリーベースの食料自給率と同じ860kcalとして算出した。

また、2020年3月策定の基本計画で、飼料が国産か輸入かにかかわらず、畜産業の生産力を評価するために設定された、食料国産率は、カロリーベースが前年並みの47%、生産額ベースは2ポイント上昇して69%となった。飼料自給率は1ポイント低下して26%となった。

重要な記事

最新の記事

-

2週連続で下落 スーパーの米価格、5kg4118円に2026年2月27日

2週連続で下落 スーパーの米価格、5kg4118円に2026年2月27日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月27日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月27日 -

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日 -

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日 -

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】ラーメンは本当にブームなのか? ドイツのラーメン事情-その1-2026年2月27日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】ラーメンは本当にブームなのか? ドイツのラーメン事情-その1-2026年2月27日 -

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日 -

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日 -

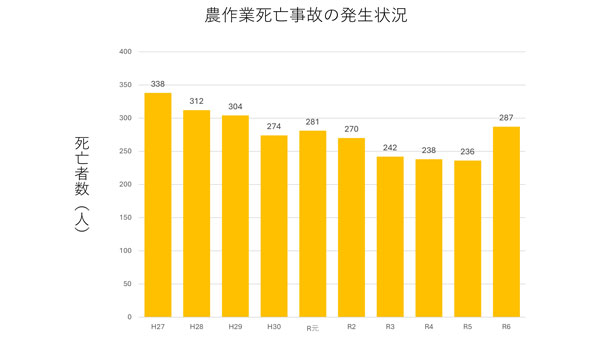

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日 -

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日 -

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日 -

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日 -

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日 -

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日 -

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日 -

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日 -

長野米、信州りんご、おやきなど対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月27日

長野米、信州りんご、おやきなど対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月27日 -

JA全面協力 食べ放題「いちごフェア」開催 ホテルマイステイズプレミア成田2026年2月27日

JA全面協力 食べ放題「いちごフェア」開催 ホテルマイステイズプレミア成田2026年2月27日 -

【人事異動】雪印メグミルク(4月1日付)2026年2月27日

【人事異動】雪印メグミルク(4月1日付)2026年2月27日 -

欧州農薬関連事業拡大へ フランス子会社を統合 住友化学2026年2月27日

欧州農薬関連事業拡大へ フランス子会社を統合 住友化学2026年2月27日