農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識2023

【現場で役立つ農薬の基礎知識2023】環境調和型農業の施肥と土づくり 持続性の確保を前面に グリーンメニュー推進(2)2024年2月13日

立春が過ぎ寒さもやわらいでくる。農家にとっては春耕の季節が間近に迫る。農作物にとっては品質や収量を左右する土づくりが気になるところだ。今は地球温暖化など環境問題にも関心が集まる。そこで持続可能な農業に向け、「環境調和型農業における施肥と土づくり」をテーマにJA全農耕種資材部肥料課肥料技術対策室長の小宮山鉄兵氏に寄稿してもらった。

【現場で役立つ農薬の基礎知識2023】環境調和型農業の施肥と土づくり 持続性の確保を前面に グリーンメニュー推進(1)から続く

鶏ふん燃焼灰、堆肥、下水回収リンなどの国内肥料資源に注目へ

(2)国内肥料資源を活用した肥料

わが国は肥料の主要原料(尿素、りん酸アンモニウム、塩化加里)の多くを輸入に頼っており、原料の調達競争や国際市況に大きく影響を受ける。国内肥料資源を積極的に活用していくことは環境調和型農業の推進(化学肥料の低減)とともに食料安全保障の面からも重要である。

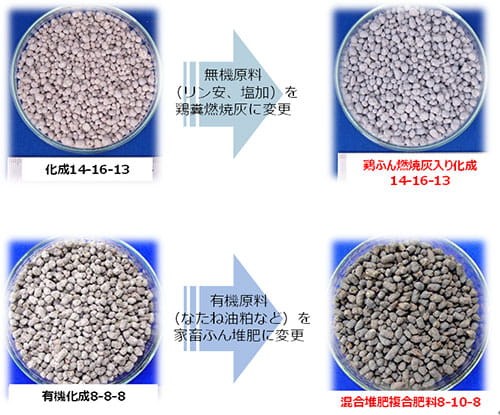

堆肥入り複合肥料1万tに

全農では2008年の肥料価格の高騰を受けて、化成肥料の原料としてりん酸や加里を豊富に含む鶏ふん燃焼灰の活用を進め、現在、鶏ふん燃焼灰を原料とした肥料の出荷量は年間10万t以上となっている。また、2012年に肥料取締法(当時)の公定規格が改正され、家畜ふんなどの堆肥と化成肥料を混合した肥料の製造・販売ができるようになった。これ以降、全農は肥料メーカーとともに開発・普及を進め、2022年度の堆肥入り複合肥料の出荷量は1万tを超えた。

鶏ふん燃焼灰が発生する地域は養鶏が盛んな地域に限られており、南九州や東北で発生した鶏ふん燃焼灰入り化成肥料は全国供給している。一方、家畜ふん堆肥は発生箇所が点在することから、発生県の堆肥を用いた個別銘柄が各県内で流通しつつある。県内で発生する堆肥を化成肥料と混合し、県内の農地に施肥することが理想ではあるが、今後は肥料メーカーにおける原料管理や製造効率の面や、家畜感染症に対するリスクを回避するためにも広域で流通させる銘柄への集約を進める。

【図5】鶏ふん燃焼灰入り化成肥料および堆肥入り混合肥料の例

家畜排せつ物とともに国内肥料資源として注目されているのが下水汚泥であり、とりわけりん酸の発生ポテンシャルは高い。全農ではかねてから福岡市、岐阜市などの自治体と連携し、下水処理水や汚泥焼却灰から回収したりん酸を肥料原料として活用してきた。下水処理量が全国の自治体で最も多い東京都は下水処理水質の向上を目指してりん除去施設の導入に着手した。東京都と全農は2023年12月15日に「下水再生りんの広域での肥料利用に向けた連携協定」を締結し、下水処理水から回収されたりん酸を活用した肥料開発、栽培試験、市場・流通調査および関係者の理解醸成などについて連携して取り組むこととした。

※"再生りん"については東京都の呼称を用いた

【図6】下水再生りんの広域での肥料利用に向けた連携協定締結式

プラ被覆殻防止へ 現場を踏まえた技術普及

(3)プラスチックを使用しない肥料および施肥法

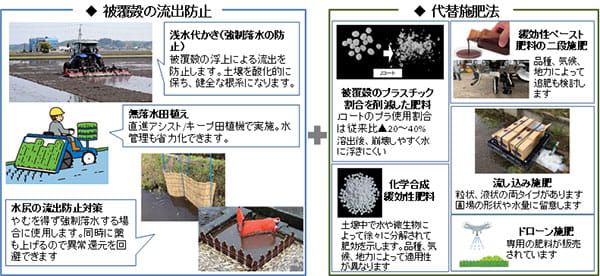

日本の水稲栽培におけるプラスチックで被覆された肥料の普及率は約6割と推計され、化学肥料施用量の削減、追肥作業の軽労化および窒素溶脱・温室効果ガスの削減等に貢献している。一方、世界的な脱プラスチックの動きを受けて、肥料が溶出した後の被膜殻が①回収・再利用ができない②水系に流出する場合がある(ごみ問題)③土壌・海洋で分解性が低いという負の側面が指摘されてきた。2022年1月、全農は肥料関係の業界団体とともに「2030年にはプラスチックを使用した被覆肥料に頼らない農業に」を理想に掲げ、緩効性肥料におけるプラスチック被膜殻の海洋流出防止に向けた取り組み方針を公表した。

全農では行政や各団体と協力して被覆肥料にプラスチックが含まれていることの周知とともに、水田から肥料が溶出した後の被膜殻が流出しないよう対策を呼び掛けるとともに、流出防止のマニュアルを作成し実演等をするなど普及に努めている。

また、代替肥料や施肥法においては、取り組み方針における中間的な対策と位置付ける「プラスチックの使用量を削減した被覆肥料」(ジェイカムアグリ(株)Jコート®など)の普及を進めるとともに、生分解性樹脂やプラスチックを使わない被覆肥料の開発を肥料メーカーとともに進めている。

ほ場環境把握 適正管理ぜひ

今後の水田における施肥は現状の施肥量を増やすことなく(みどり戦略対応)かつ生産性を落とさずに省力的に施肥する方法が求められている。このために、①プラスチック被覆肥料に代わる機能性肥料②堆肥等による地力窒素の維持・向上③スマート農業による効率的施肥(機械施肥)の三つの技術を組み合わせることが重要である。例えば、プラスチックを使用しない機能性肥料の性能は現行と比べて劣る場合が多いが、地力が高い圃場では低い圃場に比べ、肥効の不足をカバーできることが分かっている。また、全農が提供する営農支援システムザルビオフィールドマネージャー®では人工衛星とAIにより水稲のリアルタイムでの生育状況が把握でき、それを元に必要な箇所にだけ追肥をするといった対応が可能である。追肥作業を軽労化する施肥機(ドローンなど)とあわせて普及をはかっていく。

【図7】プラスチック被覆肥料の被膜殻の流出防止対策と代替施肥法

(4)気象変動に強い土づくりと施肥

環境調和型農業においては環境に負荷をかけない生産とともに、気象変動などの環境変化に適応した生産を普及する必要がある。2023年の水稲作は極度の高温・少雨に見舞われ、日本海側を中心に作況や品質の低下が大きな課題となった。水稲栽培における高温対策では高温耐性品種の導入、栽培管理(適期移植・収穫、水管理)が主体になるが、土づくりと施肥の適正化も基本技術として重要である。

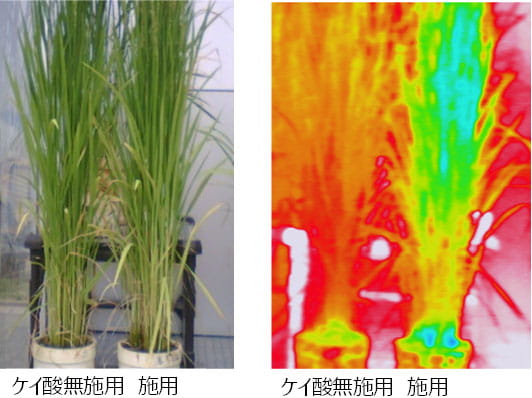

土づくりをしているほ場では、気象変動時の収量や品質の低下が少ないことが知られている。土づくり肥料の多くにはケイ酸が含まれているが、ケイ酸施用により蒸散が盛んとなり稲体の温度が下がり、高温障害を抑制するメカニズムが明らかにされている。また、近年は堆肥施用量の低下や転作率の増加により水田土壌の地力窒素が低下していることに加え、良食味米生産のために施肥窒素量が低下していることが示唆されている。「令和5年産新潟米の1等級比率低下要因と対応について」(新潟県)によれば、昨年度作において米の品質が良かった農業者は基肥窒素および追肥窒素施用量が多い傾向だったとされている。このように気象変動対策として改めて土づくり、施肥を見直すことが求められており、全農においてもそれに資する肥料・資材の供給の安定化とともに優良事例の共有などに務めていく。

【図8】ケイ酸質肥料による稲体温の変化(気温32 ℃)

ケイ酸を施用した稲体の温度は低い(蒸散作用)

サーモグラフィによる稲体温度(色が白いほど温度が低い)(写真右)

(秋田県立大学・金田名誉教授提供)

重要な記事

最新の記事

-

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -

将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日

将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日 -

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日 -

【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日

【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日 -

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -

初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日

初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日 -

【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日

【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日 -

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日