流通:時の人話題の組織

付加価値を高める変革を 農業と連携し新たな可能性を(上) 菊地 唯夫・一般社団法人日本フードサービス協会会長2016年10月26日

ロイヤルホールディングス(株)代表取締役会長兼CEO

外食産業は国内農業にとって欠くことのできない重要な市場だ。その外食産業を束ねる日本フードサービス協会の会長にこの5月、ロイヤルホールディングス(株)の菊地唯夫会長が就任した。現在の外食産業の現状と今後について聞いたが、それは今日のサービス業を考えるうえで非常に示唆に富む内容だった。

◆30年で3.5倍に伸張

現代の日本人の食生活ではファミリーレストラン(ファミレス)等における外食を抜きにして考えることはできないだろう。1970年代半ばごろから、画一性・効率性・スピード感を兼ね備えたチェーン理論による多店舗化によって、日本経済の発展とともに伸張してきた外食産業は、いまでは30兆円(2014年)を超える市場規模となっている。

現代の日本人の食生活ではファミリーレストラン(ファミレス)等における外食を抜きにして考えることはできないだろう。1970年代半ばごろから、画一性・効率性・スピード感を兼ね備えたチェーン理論による多店舗化によって、日本経済の発展とともに伸張してきた外食産業は、いまでは30兆円(2014年)を超える市場規模となっている。

そのうち、店舗での食事の提供をさす狭義の外食産業は、1997年にピークを迎え29兆円を超えた。その後、バブル崩壊の影響を受けて徐々に売上高が下がり、2011年には23兆円を切ったが、ここ数年はやや盛り返して14年には24兆円を超えた。また、持ち帰り弁当や配達による食事提供をする料理小売品業(中食)市場は、デフレ経済下で伸び続けて13年には6.5兆円市場となった。この中食を加えた広義の外食産業市場は、14年に30兆6200億円となり、1975年の3.5倍に伸張した。

家計消費に占める広義の外食の割合(食の外部化率)は、14年で44.7%となっているが、狭義の外食の割合は35.6%で、最近の食の外部化を牽引してきているのは「CVSとか弁当などの中食だ」。そして「日本のサービス産業はGDPの70%を超えている。その中で30兆円を超える市場は大変に大きいので、この市場が健全に発展していくことが日本経済にとって非常に重要だ」菊地会長は指摘する。

◆生産性向上が今後の課題に

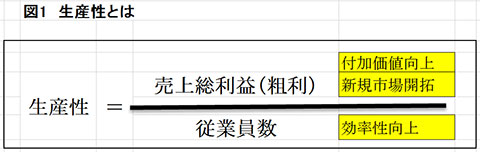

だが、「日本の国民一人当たりGDPをみると、毎年先進国の中でランクを落としている」。その大きな理由は、生産性(図1参照)の高い第二次産業のウェイトが低くなり、生産性の低いサービス産業のウェイトが高くなっているからだ。その結果「日本全体の生産性が低くなり一人当たりGDPが下がり、経済の活力が失われていく、これがいま日本経済で起きていることだ」とも。

それではこれからの日本経済についてどう考えればいいのだろうかと聞いた。

「労働力人口の問題やコスト高の問題があるので、国内で製造業がシェアを拡大することは現実的には起きない。そうなると一番可能性があるのは、サービス産業の生産性をいかに上げていくのか。これが大きなポイントになる」。なかでも「生産性が低いといわれている飲食サービス業の生産性をどうやって上げていくかだ」と考えている。

これまで外食産業は、人口増加、消費の拡大を背景に、スピード・画一性・効率性重視のチェーン理論による多店舗化で成長してきたが「人口が減少し消費者ニーズが多様化する社会では、これが唯一の方法ではない」と考えている。

何故かといえば、かつてと比べて今日では「供給面での制約」が大きくなっているからだ。供給面とは、原料である食材の調達と人(労働力)の確保を指し、とくに「若い人の確保ができにくくなっている。これは農業にも共通し、一時的な問題ではなく、構造的な問題」だといえる。

製造業は機械化を進めることで生産性を向上させてきたが、外食産業は機械化によるサービスや生産性の向上は難しい産業である。人に依存する部分が多いから、人の確保に限界が見えてくるなかで、どう付加価値を高めて生産性をあげていくかというビジネスモデルを築かないと「少子高齢化社会において持続性のある産業化はできない」と菊地会長は考える。

◆団塊世代が押し上げた消費

しかし、2012年を境にして消費は上向いているのでは? と聞くと、よく東日本大震災の後の年だったこともあって「絆消費」といわれるが「そういうモメンタルな話では2年も3年も続かない」としたうえで、「団塊世代の人たちが定年を迎え始め、退職金や年金が入り将来への不安が軽減したところに、アベノミクスで株価が上がるなど使えるお金が増え、それがここ数年の景況感をつくった要因ではないか」と分析する。そして、この人たちが食事ならファミレス、買い物なら百貨店を利用した結果、ロイヤルホストも百貨店も2012年に15年ぶりに実績が前年を超えた。

それではこれがいつまで続くのかと考えると「団塊世代が70歳を超える2017年ころから、徐々に消費する力が滅衰すると考えている」。そのうえアベノミクスの効果も疑念が生じ始めすでに「消費を冷やす」方向に向かっているのではないかとみている。

しかし、すべての指標が縮小していくのかといえばそうではないとみている。「シニア層が増えていることと、短期の爆買ではなく長期・滞在型のインバウンド消費が大きくなっていく」。その一方で将来の不安で「若い人やミドル層の消費は少しづつ弱まっていく」というように「消費の二極化が明確になっていく」とみている。この市場の長期的な変化に合わせて「戦略を細分化」し、「変革を促していく必要がある」。

・付加価値を高める変革を 農業と連携し新たな可能性を(下)ー規模の成長が期待できる業態、質を高め評価される業態に、農協は国産の供給量確保を

重要な記事

最新の記事

-

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月12日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月12日 -

首里城再建 組合員からのカンパ金に感謝 沖縄県知事が生活クラブに来訪2026年2月12日

首里城再建 組合員からのカンパ金に感謝 沖縄県知事が生活クラブに来訪2026年2月12日 -

坂ノ途中 国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所とMOU締結2026年2月12日

坂ノ途中 国連開発計画(UNDP)スリランカ事務所とMOU締結2026年2月12日 -

国産農業用ドローン普及拡大へ 住友商事とマーケティング連携開始 NTTイードローン2026年2月12日

国産農業用ドローン普及拡大へ 住友商事とマーケティング連携開始 NTTイードローン2026年2月12日 -

映画「生きて、生きて、生きろ。」視聴でオンライン座談会開催 パルシステム2026年2月12日

映画「生きて、生きて、生きろ。」視聴でオンライン座談会開催 パルシステム2026年2月12日 -

高市旋風で自民圧勝 農政は課題山積、「一強国会」でも熟議を2026年2月10日

高市旋風で自民圧勝 農政は課題山積、「一強国会」でも熟議を2026年2月10日