世界初 土壌団粒単位の微生物シングルセルゲノム解析に成功 農研機構2025年9月16日

農研機構は、東北大学、愛媛大学、bitBiome株式会社との共同研究で、微生物の住処である「土壌団粒」の一粒単位でのゲノム情報を、シングルセルゲノム解析により世界で初めて明らかにした。この成果は、土壌微生物の機能を活用して農地で発生する温室効果ガスの無害化の研究開発を行っている過程で得られたもので、土壌構造と微生物生態の解明を通して、温室効果ガスの無害化対策につながることが期待される。

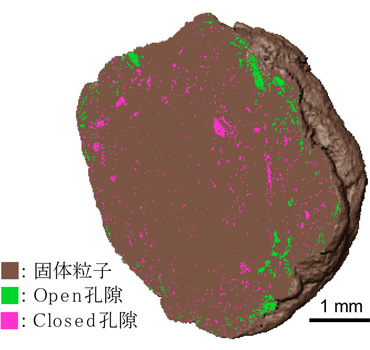

図:土壌団粒中の孔隙(黄色土)

図:土壌団粒中の孔隙(黄色土)

温室効果ガスの一つである亜酸化窒素(N2O)は、二酸化炭素の約300倍の温室効果を持ち、窒素肥料を大量に消費する農耕地土壌が最大の人為的発生源とされる。

土壌には、多種多様な微生物が存在。それらの遺伝情報をまとめて調べる方法(メタゲノム解析)により、土壌微生物が土壌中での有機物の分解、養分の放出、ガス交換など、重要な物質循環機能を担い、農業や環境の健全性を支える重要な役割を持っていることが分かってきた。

現在、農研機構、東北大学、愛媛大学の研究グループは、土壌微生物の働きを活用して、N2Oを無害なN2に変換(=無害化)することで温室効果ガスを削減するための研究開発に取り組んでいる。微生物の働きを活用するには、微生物群集の多様性や機能を理解することが重要だが、土壌微生物の住処である「土壌団粒」の内部から微生物細胞を取り出し、単離・培養することは難かしく、個々の微生物がどのような遺伝情報を持ち、どのような機能を担っているかは、これまでは詳しく分かっていなかった。

このほど、同研究グループは、土壌団粒の内部から微生物を壊さずに抽出する方法を検討し、細胞レベルで遺伝情報を詳しく調べる技術「シングルセルゲノム解析」を、土壌団粒単位で行うことに世界で初めて成功。同研究では、「耐水性マクロ団粒」と呼ばれる団粒を対象に抽出方法を検討した結果、超音波処理を行うことで、より多くかつ多様な微生物を取り出せることが分かった。

特に、超音波処理によって、温室効果ガスN2O を無害な窒素ガスに変える細菌が多く見つかり、この方法では、団粒の内部にすむ微生物も取り出せている可能性が示された。また、複数の団粒を個別に解析した結果、いずれの粒も類似した細菌群集の多様性を持ち、窒素循環を可能にするほぼ全ての機能遺伝子を持つことを突き止めた。なお、この方法は、これまで困難だった土壌中の微生物の単離・培養というステップが不要となる。

同成果は、微生物の機能を個別に解明するための大きな一歩。今後、さまざまな種類の土壌にもこの手法を広げることで、土壌構造と微生物生態の解明が進み、温室効果ガスの無害化対策につながることが期待される。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(179)食料・農業・農村基本計画(21)食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策2026年2月7日

シンとんぼ(179)食料・農業・農村基本計画(21)食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策2026年2月7日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(96)JIRACの分類【防除学習帖】第335回2026年2月7日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(96)JIRACの分類【防除学習帖】第335回2026年2月7日 -

農薬の正しい使い方(69)植物ホルモン作用の攪乱【今さら聞けない営農情報】第335回2026年2月7日

農薬の正しい使い方(69)植物ホルモン作用の攪乱【今さら聞けない営農情報】第335回2026年2月7日 -

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日 -

スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日

スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日 -

5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日

5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日 -

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日 -

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日 -

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日 -

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日 -

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日 -

愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日

愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日 -

業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日

業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日 -

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日 -

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日 -

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日 -

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日 -

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日 -

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日 -

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日