【鈴木宣弘・食料・農業問題 本質と裏側】日米協定による真のGDP増加率は0.04%程度の可能性も2019年10月31日

◆ポイント1:自動車を除くと経済利益は半減か?

自動車と自動車部品関税は撤廃の約束はされていないので、これを撤廃されたものとして試算するのは間違いである。まず、自動車を含まない結果を示し、今後、自動車が含まれた場合はこうなると、せめて2本立で示すべきである。

米国の情報誌(Inside US Trade)も「日本は自動車と自動車部品の関税撤廃が合意されていないのに、撤廃を仮定してGDP増加効果を計算した」(Japan's estimated growth is based on the assumption that the U.S. will eliminate its tariffs on autos and auto parts, which has not been agreed to.)と正確に述べている。

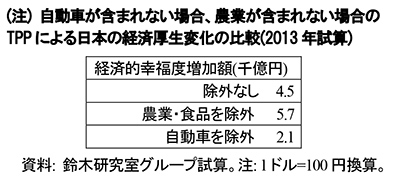

TPP12のときの我々の試算では、自動車が含まれないとTPP12による日本の経済利益は、その53%が失われると見込まれていた(注)。新たな試算はまだしていないが、日米の2国間においても、これに近い数字(半減)になると推察される。

◆ポイント2:ドーピング剤がないと経済効果は1/10、自動車除外も併せると1/20か?

恣意的な生産性向上効果、投資増加効果、賃金上昇による供給増加効果(いわゆる動学的効果)、を入れれば、GDPはいくらでも増やせる。それらを除いた純粋な関税撤廃効果のみをまず示すべきである。2015年の試算では、動学的効果を含めるとGDP増加率は2.59%、関税撤廃の直接効果のみだと0.34%と、1/10近くに縮小すると政府も示していた。日米でも同程度と想定すると、GDP増加率は関税撤廃効果では0.08%程度、さらに自動車が除外されると半減し、0.04%程度の可能性もある。

【解説】

「価格が10%下落してもコストが10%以上下がる」と仮定すれば、GDPはいくらでも増やせる。「生産性向上効果」はドーピング剤だ。

政府試算では、(1)生産性向上メカニズム、(2)労働供給増加(賃金上昇)メカニズム、(3)供給能力増強(投資増加)メカニズム、の3つの「成長メカニズム」を組み込んでいる。

「生産性向上メカニズム」として、「貿易開放度(GDPに占める輸出入比率)が1%上昇→生産性が0.1%上昇(TPP12のときは0.15%)」と見込む。2013年の当初試算では「価格1%下落→生産性1%向上」と見込んでいたのを上記のように改定してGDP増加は4倍以上に膨らんだのだから、これは「価格の下落以上にコストが下がる」と仮定していることを意味する。

価格下落以上にコストが下がるという生産性向上により実質賃金も上がると仮定して、次に、「労働供給増加メカニズム」として、「実質賃金1%上昇→労働供給0.8%増加」と見込む。雇用の増加数をこんな単純に見込むことも疑問である。

さらに、「供給能力増強メカニズム」として、「GDP1%増加→投資1%増加」で供給能力が増強される。これも単なる希望的観測である。

以上のように、価格下落以上に生産性が伸びるとか、下がるはずの賃金が上がるとか、GDP増加と同率で投資が増えるとか、どれも恣意的と言わざるを得ない。こうした勝手な仮定を置かずに、まず、純粋に貿易自由化(関税撤廃など)の直接効果だけをベースラインとして示し、その上で、生産性向上がこの程度あれば、このようになる可能性もある、という順序で示すのが、正常な姿勢であろう。

◆ポイント3:TPP11と併せて毎年2000億円程度の差額補填予算が必要との政府試算

「影響がないように対策をとった」ことを前提に試算した農林水産物の生産減少額を基に対策を検討するのは論理矛盾である。ただし、計算される生産減少額は、影響がないように差額補填する場合に必要な補助金額とも解釈できるから、それを必要な毎年の対策予算額とみなすこともできる。それは、TPP11も併せると約1200~2000億円というのが政府試算である。

【解説】

本来は、価格(P)が下がれば生産(Q)は減る。価格下落(△P)×生産減少量(△Q)で生産額の減少額(△PQ)を計算し、「これだけの影響があるから対策はこれだけ必要だ」の順で検討すべきを本末転倒にし、「影響がないように対策をとるから影響がない」と主張している。

農産物価格が10円下落しても差額補填によって10円が相殺されるか、対策の結果、生産費が10円低下する、つまり、実質的な生産者の単位当たりの純収益は変わらないから、生産量Qも所得も変わらない、という理屈になっている。

TPPによる日本の経済的利益は、経済的幸福度(簡略に言えば、同じ支出でどれだけ多くの満足が得られるようになったか)の増加で4500億円、自動車が関税撤廃から除外されると日本の利益は大幅に損なわれ、2100億円に減少する。農林水産業・食品加工業を除外としたほうが日本全体の経済的幸福度は高まる可能性がある(5700億円に上昇する)。農林水産業・食品分野を関税撤廃すると、日本の輸入増による国際価格の上昇が大きいため、消費者の利益の増加よりも農家の打撃と関税収入の減少のほうが大きくなってしまうなどの理由で、むしろ関税撤廃しないほうが日本の国益に合致する可能性が示唆される。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日