【JCA週報】農協の総合事業性を考える2020年2月10日

「JCA週報」は、日本協同組合連携機構(JCA)(会長 中家徹 JA全中代表理事会長、副会長 本田英一 日本生協連代表理事会長)が、各都道府県での協同組合間連携の事例や連携・SDGsの勉強会などの内容、そして協同組合研究誌「にじ」に掲載された内容紹介や抜粋などの情報を、協同組合について考える資料として発信するコーナーです。

今回は、「農協の総合事業性を考える」です。

協同組合研究誌「にじ」2019年冬号に寄稿いただいた立命館大学 招聘教授 増田佳昭氏の論文を紹介します。

協同組合研究誌「にじ」2019年冬号

農協の総合事業性を考える-農業団体の変遷と農業指導を中心に-

増田佳昭 立命館大学招聘教授

はじめに

農協の総合性は、一般に多種事業の兼営、とくに信用事業と経済事業の兼営を指す。だが、農協の総合性はそれだけではない。農協が経済事業とともに営農指導事業を行うことも、これまた総合性と呼ぶことができる。昭和20年代後半から30年代初頭にかけての農業団体再編成論議では、農協が営農指導や農政活動を担当すべきかをめぐって「総合論」と「純化論」(経済事業)との対立があったことはよく知られている。農協の総合事業性、言いかえれば農協がもつ多面的な機能や性格を、切り分けて分析、検討してみることは、現在の総合農協の存立構造を考える上で重要なことだと思う。「信用事業の分離」や「営農事業の黒字化」がいわれる今日、その意味はより増しているのではないだろうか。

農協の多面的性格について「三面複合体的性格」と表現されることがあった。それ、農協が(1)協同経済組織体、(2)行政補完組織、(3)圧力団体、の三つの顔をもつ複合体と捉えるものである(注1)。この着想は、昭和30年代半ば頃に始まるものだが、その後の変化を考えれば、現段階の農協は、①協同経済組織体(協同組合)、②農業団体、③金融機関、の三面複合体と考えるべきではないだろうか(注2)。それらの三つの顔、三つの性格がそれぞれどのように展開し、それ以外の顔とどのような関係をもつかという相互関係や矛盾に焦点を当てて分析することで、総合農協の姿と存在意義をより構造的に把握できるのではないだろうか。

本論では、そうしたことを意識しながら、戦前から戦後にかけての農業指導の変遷を取り上げながら、農協営農指導事業の成立史をたどり、あわせて総合農協の性格を論じてみたい。以下では、まず1)戦前から戦後にかけての農業団体制度の変遷の概略を述べ、2)戦前の農会と農業会における農業指導の実態を技術員の配置状況を中心に明らかにする。次に、3)戦後直後における農業団体の再構築によって農業指導がどのように担当されたかを明らかにする。そして最後に4)戦後経済成長期以降において、営農指導事業が他の農協事業部門とどのような関係を有したかを試論的に述べてみたいと思う。

(略)

むすび

以下本論の内容を簡単にまとめておきたい。営農指導事業のルーツは系統農会(さらには農業会)の農業指導にある。農会、農業会の農業指導は基本的に賦課金と公費、とくに後者によって支えられてきた。戦後になって、農業指導は都道府県における農業改良普及制度(公費、公務員)と農協における営農指導に二分された。農業指導の担当主体については、1950年前後における農業団体再編成論議の中でも最重要の論点であった。農業指導を農協が担当するべきか否かについては、「純化論」「総合論」の対立があり、「総合論」優位のもとで今日の農協営農指導の姿がある。

農協営農指導は、基本的に「自賄い主義」の方針がとられた。「自賄い」が可能になったのは、60年代以降80年代までの経済成長のもとで、信用事業はじめ金融事業に支えられた農協経営収支の好調に依存するところが大きい。

90年代以降、バブル崩壊、長引く不況のもとで、農協経営において金融機関としての性格が重視されるようになった。営農指導や経済事業は、信用事業からの遮断が志向されたが、現実には、信用(共済)事業の利益内で農業関連事業の赤字が許容される実態がある。信用事業の収益性低下のもとで、営農指導事業の内容や収支のあり方について改めて見直しが求められる状況にある。短兵急な「黒字化」は目標になり得ないが、農業改良普及や農地中間管理機構など行政との連携も含めて、地域の営農事業の仕組み全体をデザインし直す時期を迎えているのではないだろうか。

また、金融機関としての存立、持続性を考える上でも、単純に信用事業を分離すれば良いという状況にはない。かといって、単位農協が組合員、地域住民の資金を吸収し、農林中央金庫がそれを運用するという農協信用事業のしくみ自体の意義と存立可能性が問われていることも事実であろう。地域における協同組織金融機関としての総合事業のあり方、言いかえれば、「金融機関」と「協同組合」の相互関係をどう再構築するかが問われているであろう。とくに、現下の重要課題である地方創生の担い手としての農協総合事業の可能性を、実際に示すことが必要であろう。

協同組合研究誌「にじ」 2019冬号より

https://www.japan.coop/wp/publications/publication/niji

※ 論文そのものは、是非、「にじ」本冊でお読みください。

(ご購読のご案内)

日本協同組合連携機構(JCA) 基礎研究部まで電話・FAX・Eメールでお問い合わせください。

(TEL:03-6280-7252 FAX:03-3268-8761 E-Mail:kenkyu@japan.coop )

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

コラム一覧【JCA週報】

重要な記事

最新の記事

-

「関東東海花の展覧会」は品評会の箱根駅伝【花づくりの現場から 宇田明】第78回2026年2月5日

「関東東海花の展覧会」は品評会の箱根駅伝【花づくりの現場から 宇田明】第78回2026年2月5日 -

どんぐりと熊と人間【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第375回2026年2月5日

どんぐりと熊と人間【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第375回2026年2月5日 -

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

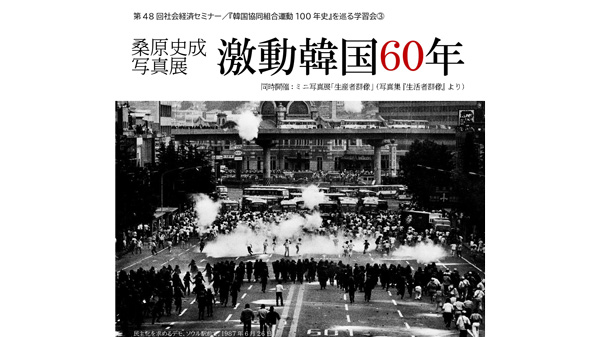

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日