【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】再び「多様な農業経営体」の否定へ2023年8月3日

食料・農業・農村基本法の改定などの議論において、再び「多様な農業経営体」が否定されつつある。日本をこれ以上、歪(いびつ)な国にしてはいけない。

2020年基本計画で復活した「多様な農業経営体」の重要性

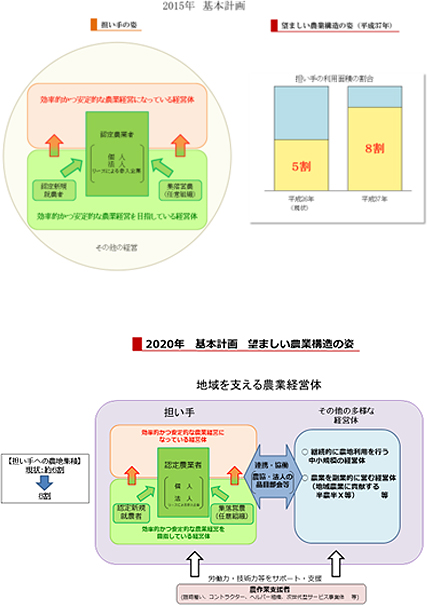

食料・農業・農村基本計画について、2015年計画と2020年計画のスライドを見比べると、一目瞭然なのは、2020年計画の図の右側と左側のうち、2015年計画では、右側がまったく同じで、左側がスッポリ抜け落ちていた。2015年計画は図の左側の「担い手」だけだったが、2020年計画には、農水省の一部部局の反対を抑えて「その他の多様な経営体」が右に加えられ、これらを一体として捉えていることが明瞭に読み取れる。あくまで「担い手」を中心としつつも、規模の大小を問わず、「半農半X」(半自給的な農業とやりたい仕事を両立させる生き方)なども含む多様な農業経営体を、地域を支える重要な経営体として一体的に捉える姿勢が復活した。

このように、2015年計画は、狭い意味での経済効率の追及に傾斜した大規模・企業化路線の推進が全体を覆うものとなったが、2020年計画は、前々回の2010年計画のよかった点を復活し、長期的・総合的視点から、多様な農業経営の重要性をしっかりと位置付けて、揺れ戻し、ややバランスを回復し、復活した感がある。

資料: 農林水産省

再び「多様な農業経営体」の否定へ

九州大学磯田宏教授は次のように指摘する。

『総合的なTPP等関連政策大綱』(2019年12月5日=日米貿易協定国会承認翌日)で、「中小・家族経営がその大宗を占めていることに留意し,規模の大小を問わず意欲的な農林漁業者」が「安心して経営に取り組めるようにする」とされ、これを踏まえて2020年基本計画などで、経営規模の大小や中山間地域といった条件にかかわらず、生産基盤を強化して、農産物安定供給できる農業構造を実現する、とした。

しかし、今回の基本の見直しでは、農業担い手としての「多様な経営体」否定し、経営所得安定対策」の対象になるのは「効率的かつ安定的な農業経営」のみとされ、結局「効率的かつ安定的な農業経営」「専業農業者」主義(現行法第21条,第22条)へ逆流している。

生源寺眞一東大名誉教授も、次のように指摘する。

農地は、かつての安定兼業による貸し手市場から転換し、現在は高齢化の進展で借り手市場に様変わりしている。農地がどんどん出てきて、地域の担い手が受けきれない状況も出ている。この傾向は今後さらに強まるだろう。

2020年基本計画で、中小・家族経営の生産基盤強化をうたったのはこうした小規模水田農業地帯の農地市場の変化も背景にある。小規模農業の存在が担い手の成長を阻むという構図は過去のものになりつつあると認識すべきだ。

新規就農者の動きは今後の地域農業の在り方を左右する。2020年の新規就農者は5万3740人だが、そのうち60歳以上は52%、2万8000人余もいる。政府は若い新規就農ばかりを強調するが、実際の動向をどう見るかは政策立案の判断にも生かせるはずだ。つまりは定年など一定の年齢を過ぎ地元で農業をしようとする動きが強まっているということだ。これらの層の大半は規模拡大に結び付かないかもしれないが、担い手の規模拡大を阻害するわけではない。

大規模担い手が農政の柱であるのは変わりない。だが情勢変化を直視すべきだ。新規就農の半分以上を占める60歳以上も支援しながら、いろいろなタイプの農業者が共存する姿、それこそが基本法見直しを経た新たな日本農業・農村の明かり、道かもしれない。次の時代の指針ともなるかもしれない。

農政は実際の生産現場の実態を踏まえながら慎重に組み立てなければならない。制度変更で大事なのはソフトランディング、軟着陸だ。担い手不足を補うため企業参入で農地を効率的に営農できるかは、土地条件などで全く異なる。今必要なことは「多様な農業者」で地域農業を盛り上げていくことだ。(注)

もうコロナ禍の反省も忘れたのか

ある大手人材派遣会社の前会長は、中山間地域で「なぜ、こんなところに人が住むのか。早く引っ越せ。こんなところに無理して住んで農業をするから行政もやらなければならない。これを非効率というのだ。原野に戻せ」という発言を繰り返してきた。

「耕作放棄地、何が悪い、儲からないなら、撤退すればよい。」という声もある。かりに、ビルゲイツ氏らが構想しているような無人の巨大なデジタル農業がポツリと残ったとしても、そこには豊かな地域社会も豊かな環境もないし、ただ、「今だけ、金だけ、自分だけ」の目先の自己の儲けだけで、いざというときに国民に安全・安心な食料が十分に供給できるかどうかは関係ない話になる。

これを進めれば、日本の多くの農村地域が原野に戻り、地域社会と文化も消え、食料自給率はさらに低下し、不測の事態には、超過密化した東京などの拠点都市で、餓死者が出て、疫病が蔓延するような歪(いびつ)な国になる。

コロナ禍は、この方向性=「地域での暮らしを非効率として放棄し、東京や拠点都市に人口を集中させる」のが効率的な社会のあり方として推進することが間違っていたことを改めて認識させたはずだった。

折しも、コロナ禍が一段落したかに見える今、20年ぶりの食料・農業・農村基本法の改定作業が進行中だが、そこでは、2020年基本計画でも一度反省され、コロナ禍でも反省たはずなのに、目先の効率性があるものだけが残ればコミュニティは崩壊してもよいかの議論が復活している。豊かな地域社会と都市が共生する持続的な日本を取り戻さなくてはならない。

(注)

https://www.jacom.or.jp/nousei/closeup/2023/230623-67563.php

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日