【地域を診る】東日本大震災から14年 被災地で学んだこと 協同の意義 現場で痛感 京都橘大学教授 岡田知弘氏2025年3月11日

今地域に何が起きているのかを探るシリーズ。京都橘大学教授の岡田知弘氏が解説する。今回は「東日本大震災から14年 被災地で学んだこと」としてコミュニティーの力を忘れてはならないという。

京都橘大学教授 岡田知弘氏

東日本大震災から14年が経った。復興庁によると、未だ2万8千人の人々が避難生活を送っているという。ただし、この中には、「自主避難者」は入っていない。避難者の多くは、東京電力福島第一原発事故のあった福島県の帰宅困難区域の被災者である。

加えて、東日本大震災の激甚被災地であった岩手県大船渡市や陸前高田市では、山林火災が発生し、大船渡市内では市内面積の1割近くが焼失し、犠牲者もでている。

私は、東日本大震災の発災以来、陸前高田市を中心に何度も被災地を訪ね、復旧、復興の歩みを調査してきたので、この山林火災によって再び避難所生活を強いられた人々がいると聞いて胸が張り裂けそうな気持になっている。

今回の山林火災の出火点のひとつとなった大船渡市綾里地区は、リアス式海岸の綾里湾を囲むところにあり、1896年の明治三陸地震では最大38・2m、さらに1933年の昭和三陸地震でも28・7mの津波を記録し、2011年の東日本大震災では40mを超えた地区もあった。だが、明治と昭和の三陸津波で多くの犠牲者が出たにもかかわらず、東日本大震災では犠牲者はなかったという。

その理由は、昭和三陸津波のあと、岩手県が国の低利融資制度を使って、被災集落の移転を勧奨し、当時の綾里村の4集落の住民が、自治組織をつくり集落移転を行っていたからである。当時は、3年連続の冷害大凶作で、東北6県の人々は窮乏を極めており、政府が東北振興事業という日本で最初の地域開発事業を本格的に開始した頃である。被災者の苦労は想像に難くない。

私が大学院生時代に研究テーマのひとつとして取り上げたのは、この東北振興事業であった。しかし、当時は、同事業によってつくられた東北振興電力と投資会社としての東北興業株式会社が、東京資本の東北進出や東京圏への電力供給に重点をおいたため、東北の被災者の定住はままならず、多くの人々が東北から流出したと論じるに留まっていた。ちなみに、東北振興電力は現在の東北電力である。

だが、東日本大震災のあと、三陸海岸被災地を調査するなかで、若い頃の議論の不十分さを痛感せざるをえなくなった。昭和三陸津波や大凶作の後も、集落移転をして地域社会を協同で維持したり、地域のなかで産業を再生し、戦後を迎えた被災地がいくつもあったのである。東京や仙台に残されていた行政文書や会社資料は読んでいたものの、被災地の現場への視点が弱かったといえる。いわば「鳥の目」でしか見ておらず、「蟻の目」を忘れていたのである。

そもそも、被災地が災害から復旧・復興するとは、どういうことだろうか。一般的に地域社会が成り立つということは、そこに土地と一体となった道路・港湾、鉄道、工場、農業施設、商店、住宅、学校、医療・福祉施設等の建造環境が存在し、それを利用した産業活動や人々の生活の営み、社会活動が日々繰り返されることを意味している。災害とは、一瞬にして建造環境が破壊され、地域社会の再生産が寸断される事態である。したがって、復旧・復興は、この建造環境と、住民の生活を支える地域産業の再建を同時に進めるということでなければならない。3・11の被災地では、被災者自身が協力し合いながら主体的に取り組み、自治体や国がそれを支援する取り組みをいくつも見た。

例えば、大船渡市では、市が湾内のがれき処理を漁業協同組合に発注し、漁船等の生産手段を無くした漁師の仕事づくりと、漁場の再建を進める重要な手段とした。さらに、多くの被災した漁村で、協同の養殖筏(いかだ)を組んだり、数少ない漁船を協同で活用したりする方法で、地域単位で水産業の復興に向けた取り組みが広がった。

陸前高田市では、自治体と住民が粘り強く話し合い、コミュニティーごとに復興計画をつくり、かさ上げや宅地の高台移転をすすめた。そのしんがりとなったのは気仙町今泉地区である。この地区には、みそ・しょうゆ醸造業を営む老舗の八木澤商店があったが、すべて津波に流された。同店は、もともと地元農家の有機野菜を使って大地と共に生きる醸造業を経営理念としていた会社である。河野通洋社長は、この商店跡の一部をつかって、発酵をキーワードにした共同店舗「CAMOCY」を地元の経営者仲間と全国の若手起業家のコラボで設立し、パン屋、総菜屋、クラフトビールショップ、チョコレート店、市民エネルギー会社等が入居した。建物や食器類、燃料のまきには気仙町の木材をふんだんに使い、市内外の多くの顧客をつかんでいる。同様の移住者は、市の仲介もあって、市内各地で定住し働きながら子育てをし、この店で交流会を開く。震災を経て、経営理念をさらに発展させたといえる。

いずれも地域固有の資源に着目し、海や森との共生や第一次産業を起点にした地域内経済循環を大切にし、移住者や行政の力も活用しながら、被災者自身がコミュニティの力を活かして再建の中心になっていることが共通している。被災地、未被災地問わず、学ぶべきところが大である。

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

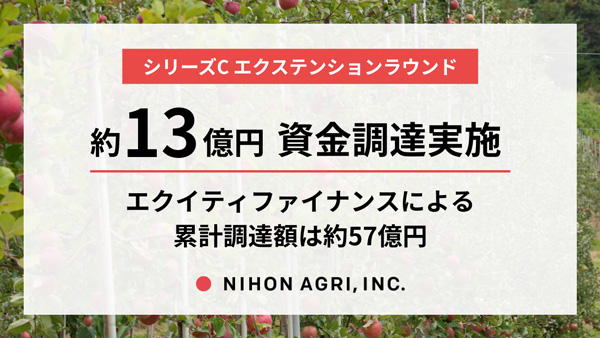

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

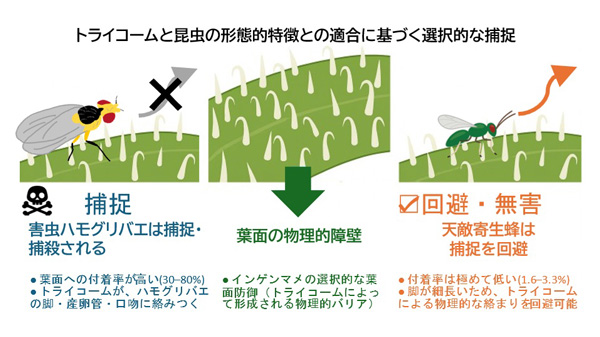

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日