昭和100年・戦後80年、花産業の興亡【花づくりの現場から 宇田明】第56回2025年3月27日

今年は昭和100年、戦後80年の節目の年です。

激動の時代を生き抜き、ゼロから再出発した花産業の昭和100年・戦後80年を振りかえります。

1.戦前の花産業の隆盛と衰退

花づくりの始まりは、明治時代後期にさかのぼります。

米国で研修を終えた若もの、企業家、貴族などがガラス温室を建設し、本格的な花づくりがはじまりました。当時の花づくりは、まさに現代のベンチャー企業のような存在でした。

その躍進の原動力になったのが、東京多摩川左岸に開設された「玉川温室村」とよばれた温室団地です。

1924年(大正13年)に最初の温室が建てられ、1935年(昭和10年)ごろの最盛期には、経営者30数名、温室面積1万2,000坪を誇る東洋一の大産地に成長しました。

「玉川温室村」や東京周辺の温室経営者たちは、花産業には栽培技術とともに流通が重要であることを認識し、自ら日本初の花市場(高級園芸市場)をも開設しました。

全国から花づくりを志す若ものが「玉川温室村」に集まり栽培技術を学びました。その技術は全国へと広がり、戦前の花産業は隆盛を極めました。

しかし、その繁栄は長くは続きませんでした。

2.戦争による衰退

日中戦争から太平洋戦争へと戦火が拡大するにつれ、温室のガラスや鉄材の供出、暖房用燃料(石炭)の入手困難、その働き手の応召などで温室が次々と閉鎖されました。

とどめを刺したのが、1941年(昭和16年)に発令された作付制限令。不要不急の花は栽培が禁止されました。

地域によっては、花づくりは国賊、非国民と糾弾されるほどでした。

3.戦後の復興と高度成長

終戦を待ちかねたように、農民による花づくりが再開されます。

食糧難の時代でしたが、進駐軍が誕生祝いや結婚記念日、パーティーなどで切り花を求めたのです。

1945(昭和20)年にゼロから再出発した切り花生産は、進駐軍特需を追い風に、経済復興、高度経済成長の波に乗り、急速に拡大。

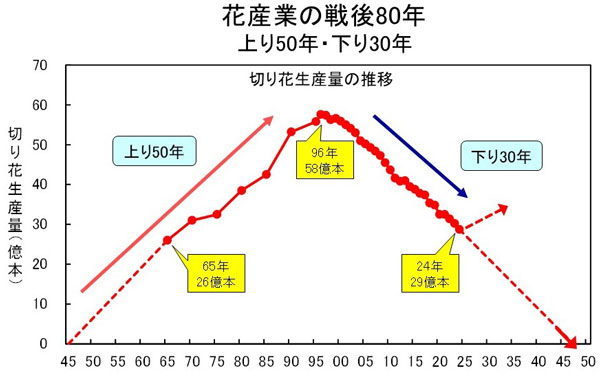

切り花生産量は、戦後20年の1965(昭和40)年には26億本、戦後50年の1996年(平成8年)にはピークとなる58億本に達しました。

1970年(昭和45年)にはじまった稲の生産調整、転作も北海道や東北など水田地帯での花づくりを後押ししました。

この時代は、花の需要は国民生活の向上とともに急増し、「つくれば売れる」幸せな時代でした。

4.失われた30年

1990年代にはいると状況は一変します。

1992年(平成4年)にバブルがはじけたあとも、花産業はしばらくの間、その恩恵を享受していましたが、世紀が変わるとともに潮目が変わりました。

戦後80年の切り花生産量の推移をグラフにすると二等辺三角形になります。1995年(平成7年)から2000年(平成12年)を頂点とするきれいな山です。

21世紀にはいると、その頂点から下る時代がはじまり、今日まで続いています。

これが、「花産業の失われた30年」です。

生産量減少の背景には、企業のコスト削減による業務需要の減少があります。

不景気になると、まず削減されるのが装飾用の切り花や観葉植物です。豪華な生花が飾られていた一流ホテルのロービーも、今では造花が珍しくありません。

また、消費者は賃金が増えないため、生活必需品でない花の購入を控えるようになっています。

家計調査でも世帯当たりの切り花購入額は、生産量と同じように減りつづけています。

もちろん、輸入の増加も国内生産が減少した大きな要因です。

その結果、2024年(令和6年)の切り花生産量は29億本と、1965年(昭和40年)と同じ水準にまで落ちこみました。

30年かけて登った山を、おなじペースで30年かけて下っているのです。

ただし、この数字は国産だけで輸入切り花は含まれていません。

1965年(昭和40年)には輸入切り花はゼロでしたが、2024年(令和6年)には輸入が13億本に達し、国産とあわせると42億本の需要があります。

切り花需要が1965年に戻ったわけではありませんが、国内生産は当時の水準に戻ってしまったのです。

5.花産業の再生

このままのペースで減少が続けば、計算上、あと20年ほどで国内生産はゼロになります。

戦後ゼロから再出発した切り花生産は、50年でピークに達しましたが、流れに身を任せるだけなら、おなじ50年でスタート地点に戻ってしまいます。

花農家の若い後継者たちの食料・農業・農村基本法改正の自虐ネタは、皮肉を込めて「有事に備えてイモづくりを勉強しておこう」です。

しかし、花づくりがこのまま減りつづけると、改正基本法が求めている「有事には花づくりをやめてイモをつくる」花農家自体がいなくなってしまいます。

その意味で、改正基本法の食料安全保障はすでに破綻しかけています。

本コラムの役わりも自虐的に表現するならば、「有事にイモをつくり、国民を飢えから守る」花農家を維持し、再び増加に転じさせることにあります。

新年度も引き続き、花産業が再び輝きを取り戻すために必要な行動を考えます。

重要な記事

最新の記事

-

「需要に応じた生産」でなく「攻めの増産」か 石破前首相のX投稿「米について」が波紋2026年2月5日

「需要に応じた生産」でなく「攻めの増産」か 石破前首相のX投稿「米について」が波紋2026年2月5日 -

JA貯金残高 108兆4664億円 12月末 農林中金2026年2月5日

JA貯金残高 108兆4664億円 12月末 農林中金2026年2月5日 -

「関東東海花の展覧会」は品評会の箱根駅伝【花づくりの現場から 宇田明】第78回2026年2月5日

「関東東海花の展覧会」は品評会の箱根駅伝【花づくりの現場から 宇田明】第78回2026年2月5日 -

どんぐりと熊と人間【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第375回2026年2月5日

どんぐりと熊と人間【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第375回2026年2月5日 -

ころんとかわいい冬野菜「静岡県産メキャベツフェア」6日から開催 JA全農2026年2月5日

ころんとかわいい冬野菜「静岡県産メキャベツフェア」6日から開催 JA全農2026年2月5日 -

「鹿児島県産きんかんフェア」福岡県の直営飲食店舗で開催 JA全農2026年2月5日

「鹿児島県産きんかんフェア」福岡県の直営飲食店舗で開催 JA全農2026年2月5日 -

高品質なウシ体外受精卵の効率的な作製に成功 農研機構2026年2月5日

高品質なウシ体外受精卵の効率的な作製に成功 農研機構2026年2月5日 -

住友化学・水戸社長、「知的財産と経営シンポジウム」で特別対談に登壇2026年2月5日

住友化学・水戸社長、「知的財産と経営シンポジウム」で特別対談に登壇2026年2月5日 -

外食市場調査 12月度2019年比92.6% 2か月ぶりに9割台に回復2026年2月5日

外食市場調査 12月度2019年比92.6% 2か月ぶりに9割台に回復2026年2月5日 -

利用者に寄りそう応対を審査「パルシステムコンテスト」パルシステム東京2026年2月5日

利用者に寄りそう応対を審査「パルシステムコンテスト」パルシステム東京2026年2月5日 -

道東カーボンファーミング研究会「サステナアワード2025」で優秀賞を受賞2026年2月5日

道東カーボンファーミング研究会「サステナアワード2025」で優秀賞を受賞2026年2月5日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月5日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月5日 -

組合員によるリユース・リサイクルとフードマイレージ運動 月次成果を公開 グリーンコープ2026年2月5日

組合員によるリユース・リサイクルとフードマイレージ運動 月次成果を公開 グリーンコープ2026年2月5日 -

国産米粉で作ったGC「米粉サブレ(さつまいも味)」販売 グリーンコープ2026年2月5日

国産米粉で作ったGC「米粉サブレ(さつまいも味)」販売 グリーンコープ2026年2月5日 -

宮城県加美町、タカラ米穀と包括的連携協定を締結 東洋ライス2026年2月5日

宮城県加美町、タカラ米穀と包括的連携協定を締結 東洋ライス2026年2月5日 -

季節限定「野菜生活100本日の逸品 愛媛せとか&ポンカンミックス」新発売 カゴメ2026年2月5日

季節限定「野菜生活100本日の逸品 愛媛せとか&ポンカンミックス」新発売 カゴメ2026年2月5日 -

フィジカルAIにより収穫性能向上に向けた開発検証を実施 AGRIST2026年2月5日

フィジカルAIにより収穫性能向上に向けた開発検証を実施 AGRIST2026年2月5日 -

おさかなの1汁1おにぎりや20分レシピ「シーフード料理コンクール 」開催 JF全漁連2026年2月5日

おさかなの1汁1おにぎりや20分レシピ「シーフード料理コンクール 」開催 JF全漁連2026年2月5日 -

「ひきこもりVOICE STATIONフェス」誰もが生きやすい地域を呼びかけ パルシステム連合会2026年2月5日

「ひきこもりVOICE STATIONフェス」誰もが生きやすい地域を呼びかけ パルシステム連合会2026年2月5日 -

「AFJ日本農業経営大学校 イノベーター養成アカデミー」最終発表会開催 アグリフューチャージャパン2026年2月5日

「AFJ日本農業経営大学校 イノベーター養成アカデミー」最終発表会開催 アグリフューチャージャパン2026年2月5日