【地域を診る】地域の歴史をどう学ぶか 地域学のススメ "営みの側面"見逃さず 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年9月2日

今、地域に何が起きているのかを探るシリーズ。京都橘大学学長の岡田知弘氏が解説する。四日市公害は「公害病」の教科書的理解だけでは語り尽くせない。漁業や農業、暮らしへの影響まで視野を広げ、地域学の視点から歴史を学ぶ重要性を説く。

京都橘大学学長 岡田知弘氏

京都橘大学学長 岡田知弘氏

どの地域でも、地域づくりをすすめていこうとするならば、その足元の地域の自然条件や歴史を知ることから始める必要がある。百年先の地域の未来を考える際に、少なくとも百年間の地域の歴史を知ることで、より確かで豊かな見通しを立てることができるし、何がしかのヒントがみつかる。

災害危険度が増している現状においては、かつて水害や地震、土砂災害などの被害があったところに、例えば半導体工場を誘致した場合、経済的被害に留まらず、かなり大きな人的物的被害がでる可能性がある。そのような地域の災害史も知っておくべきであろう。

先日、三重県四日市市立「公害と環境未来館」で、公害の歴史を振り返る企画があり、四日市公害の文字通りの生き証人ともいえる宮本憲一先生と対談を行った。会場には、130人を超える参加者があり、抽選から外れて参加できなかった人も少なくなかった。参加者のなかには、夏休みということもあり、お子さんの姿もあった。

私は、『四日市市史』の近代から現代の産業史と公害問題の歴史を執筆した関係で、四日市公害と環境未来館の展示等の企画にも協力してきた。そのこともあり、宮本先生との対談という貴重な機会をいただいた。宮本先生は、今年95歳になられたが、確かな記憶と明快な語りに、会場内はシーンと静まり返っていた。

ところで、今回の対談企画でもそうであったが、私は、ほぼ毎年、何がしかの講演を四日市市で行い、子どもたちや若い教師、マスコミ関係者からの質問にも答えてきた。

その対話のなかで、次第に気になることが膨らんできた。それは、質問者の多くが、「四日市公害は石油化学コンビナートによる大気汚染を原因にした公害病であり、四大公害のひとつ」といった教科書的な理解を前提にしていることだ。これは、生成AIによる説明でも、ほぼ同じである。四日市市役所のほとんどの職員も、公害訴訟判決後に入庁しており、ほぼ同様の認識ではないかと推察される。

では、何が気になるのか。右の回答は、教科書をもとにした試験問題に対する解答ということであれば、決して間違ってはいない。暗記すれば、そのような四日市公害の認識を頭の中に記憶することができる。ただ、それがすべてであり、それ以上調べる必要はないという思考停止に陥っている人が少なくないように感じる。いわば「論語読みの論語知らず」という印象を受けてしまうのである。

だが、コンビナートが開業したとき、まず起きたのは異臭魚問題であった。この話をすると、若い聴衆ほど、えっ? という反応をする。漁師のみなさんが漁獲した伊勢湾の魚が臭く、築地市場で売れず、廃棄されてしまったのである。伊勢湾の魚はそれまで、高級魚として有名であり、それが湾内のかなりの海域にわたって売れなくなってしまったのである。この問題を当時、三重県立医科大学の教員であった吉田克巳先生が調査し、コンビナート企業からの排水に入っている硫酸や油脂分等の化学物質であると特定したのである。

さらに、コンビナートからのばい煙は、初期においては大きな礫(れき)を含む粉塵、騒音、振動をともない、それが住宅や鶏舎、農地に降り注いだ。1960年4月には、塩浜地区連合自治会から市に対して陳情書が出されている。そこには、「工業地帯からの騒音とガスなどで夜もおちおち眠れない」「ばい煙、灰をかぶって植物が枯れる」「鶏が卵を産まなくなった」といった深刻な状況が書かれていた。これは、市史のなかに盛り込んでいる。

ぜんそく患者は、その後、続々出現し、医師でもあった先の吉田克巳さんが中心となって調査し、のちに四日市公害判決で原告側勝訴の決定的な証拠となる、亜硫酸ガスとぜんそく患者の疫学的因果関係が明らかにされていくのである。裁判は、ぜんそく患者の健康被害を訴えるものであり、水質汚染や騒音、振動といった他の公害を争ったものではなかったので、ある意味、歴史から忘れ去られてしまったといえる。

四日市でのコンビナートの開業は、直接的な公害という側面だけではなく、近郊の漁業や農業にも緩やかではあるが大きな変容をもたらしたことも忘れてはならない。

激しい工業化や都市化は、工場敷地、道路、工業用水の建設にともなう土地利用転換に加え、就業者と人口の増加による住宅建設、学校等の公共施設、商業施設、ゴルフ場等の娯楽施設等のための土地利用転換も推し進めた。この結果、四日市市内の林地面積は、1960年の49・6平方kmから70年の44・8平方kmへと大きく減少する。さらに、農業経営耕地面積も、1960年の7183haから70年の5916haへと、実に1267ha、17・6%の大幅減少を記録するに至る。

工業化と都市化の急進は、土地利用のあり方だけでなく、農業の生産構造も大きく変えていった。四日市市内の第二種兼業農家率(農業以外の収入を得ていて、農業所得が従の農家の全農家に対する比率)は、1960年の37%から70年の81%へと飛躍的に増加した。70年の全国平均値が51%、三重県平均値が64%であることと比較すると、四日市市内農家の兼業化の水準がいかに高いかが分かる。さらに、70年時点での四日市市内の第二種兼業農家の兼業先では、製造業従事者が多くを占める恒常的賃金労働勤務の比率が36%と、三重県平均の21%を大きく上回っていた。四日市市内の内陸部の農家人口が、臨海部の工業化や都市化を支える労働力の供給源となっていたのである。ちなみに、60年から70年にかけて四日市市内の農家数は9945戸から8698戸へと12・5%の減少をみたが、農業就業者数は2万488人から1万3398人へと34・6%も減少したのである。

以上の結果、農業の粗放化と施設園芸・畜産への特化が並進することになった。四日市の昭和初期の農村景観は、同市出身の作家・丹羽文雄が『菜の花時まで』にも描いたように、春には菜の花が一面に広がる二毛作地帯であった。菜種をとって、地場産業である製油産業の原料とするとともに、その搾りかすは肥料として農地に還元されていた。いわば有機農業が広がっていた。1960年時点でも1372haで菜種が栽培されていたが、70年になると実に1haと、ほぼ消滅してしまったのである。ちなみに麦や豆類といった、輸入が促進されていた農産物の作付面積も、60年代にそれぞれ85・8%及び83・7%の減少率を記録したのである。結果的に、四日市市内の二毛作比率は、1960年の57・1%から、65年の31・3%、そして70年のわずか3・2%へと激減し、とくに60年代後半において粗放化が著しく進行したのである。

これらのことは、自治体史等を読めばわかるし、さらに疑問なことがあれば、自分で資料を探して調べることもできる。与えられた教科書的な理解や生成AIの模範解答に思考が留まっているならば、地域で生じている多様で複雑な動きを知ることはできない。

地域づくりにあたっては、歴史や現状について、自分の頭で考えて、自分の五感を使って調べることをお勧めしたい。スマホやパソコンでの情報収集には限界があることを自覚しながら、まずは偏見や思い込みを捨て、自分の頭を柔軟にし、地域を歩き、その土地の自然条件や歴史、人々の営みを知ることを、仲間といっしょにやってみてはどうだろうか。これを、地域学という。

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

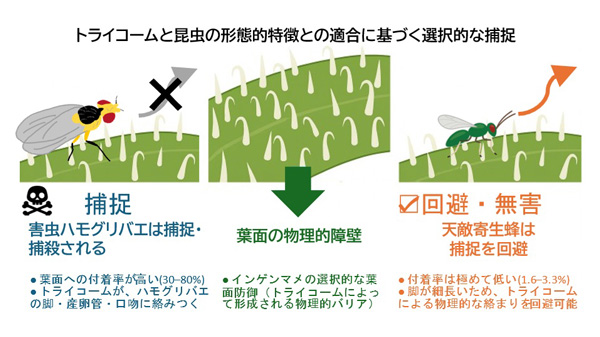

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日