「子どもの食事って大切」 心身育成にも一役 全国オーガニック給食フォーラム2024年11月29日

「もっと広がれ オーガニック給食。農協も一緒に給食を変えよう」。オーガニック給食を全国に広めようと、今月8、9の両日、「第2回全国オーガニック給食フォーラム」が茨城県常陸大宮市で開かれ、全国から農協組合長や市町村長、担当者、有機農業生産者など800人(他にオンライン参加が400人、サテライト会場が50カ所)が参加した。主催したのは「同市オーガニック給食フォーラム実行委員会」。

フォーラムで挨拶する鈴木定幸常陸大宮市長

フォーラムの初日は、最初に鈴木宣弘東大大学院特任教授と国際ジャーナリストの堤未果さんの基調講演があった。続いて、オーガニック給食を実現した東とくしま農協、行政と連携して有機農産物の生産に取り組む常陸農協の報告、常陸大宮市の給食調理現場、行政と農協の担当者、生産者による事例発表、「子どもたちを守り、地方を輝かせる環境時代の給食とは」と題するパネルディスカッションと、盛りだくさん。2日目は有機野菜栽培ほ場の視察と有機農産物フェアの見学があった。

行政と農協が連携

会場となった常陸大宮市が有機農産物を学校給食に取り入れるきっかけになったのは、2020年に現市長の鈴木定幸氏が、学校給食をすべてオーガニックにすることを公約に掲げ、当選したことによる。

常陸農協の秋山豊組合長も「高齢化が進む中山間地の農業を有機農業で活性化したい」と考えていたため、鈴木市長とタイアップして、同農協の子会社であるJAアグリサポートが学校給食用に有機野菜の栽培を始めた。最初は「有機は無理」という職員の抵抗があったという。

同市では昨年、「オーガニックビレッジ宣言」を行い、「有機農産物の生産から消費まで地域全体で取り組む。その柱が学校給食のオーガニック化」だとした。しかし、市単独では100%のオーガニック化は難しいので、近隣市町村とも連携し、全国的な産地リレーも必要になってくる、と鈴木市長は話している。

栽培地は、畑地総合整備事業により整備された三美(みよし)地区。初年度はジャガイモ、カボチャ、ニンジン、サツマイモなど計4tが市内の小中学校15校の給食に提供され、昨年からはキャベツ、ハクサイ、ダイコン、カブ、タマネギも収穫している。有機面積は3・5ha。給食だけでなく、市内の道の駅「かわプラザ」などでも販売している。同地区では、農協の他に二つの企業がニンジン、ホウレンソウ、コマツナを有機で栽培している。

有機栽培圃場で説明を受ける参加者

同市では昨年から米づくりも久慈川沿いの鷹巣地区で始まった。有機米を栽培する水田と慣行栽培の水田を区分けし、同地区では全国初の「有機農業を促進するための栽培管理に関する協定」が結ばれている。現在は3・9haなので、学校給食用の50%程度しか賄えないが、27年には100%達成できる見通し。みそや豆腐、しょうゆ、パン、麺類などの加工品も有機化する考えだ。農協と栄養士、調理現場、市役所の担当者が毎月会議を開き、数量や価格などを打ち合わせている。提供価格は市況の1・2~1・5倍にしている。

同市は学校給食のコンセプトを「人の身体は食べ物で作られている。育ち盛りの子どもたちにとって、食事は最も大切であり、安全でエネルギーあふれる食を子どもたちに提供することは大人の責任だ。子どもたちの健康を考えたとき、学校給食で安全で安心な有機農産物を食べることをきっかけに保護者の食育への意識を高め、家庭でも有機農産物を食事にとり入れる環境づくりが必要だ」としている。

農水省の調べによると、22年度に学校給食に有機食品を利用している市町村数は193あり、前年度より56増えている。また、オーガニックビレッジ取り組み市町村のうち9割以上が学校給食に有機食品を取り入れている。最も多いのは北海道で、23市町村ある。学校給食に有機米を100%導入しているのは、千葉県いすみ市、栃木県塩谷町、島根県吉賀町と3自治体のみ。

協同思想が世界を救う

講演では、鈴木教授が「日本の食料自給率が低い最大の要因は戦後の米国の占領政策にある。今も穀物メジャーがもうけるという政策は形を変えて行われており、わが国の子どもたちを守るには、地元の安全・安心な農産物を学校給食を通じて提供する活動を強めることが必要だ。政治行政が仕組みを作り、農協がサポートすれば流れは変えられる」と、農協の役割が大事だと強調した。

堤氏は「食を生産性と効率だけで図り、人間の都合でいのちまで遺伝子から作りかえる『ファスト思考』は、食べた人の身体だけでなく価値観まで歪めてしまう。子どもたちに最高の給食を提供するために地域が一体となって取り組むのは協同組合の思想だ。いのちの給食が世界を変える」と訴えた。

パネルディスカッションの司会は、ノンフィクション作家の島村菜津氏。農林水産省大臣官房審議官の勝野美江さんのほか、様々な取り組みでオーガニック給食の導入を進めている女性4人が報告した。茨城県龍ヶ崎市の横田祥さんは6人の子どもの母親。「農業は楽しい」ことを子どもたちに伝える食育絵本『あさごはんのたね』を出版し、全国の仲間と読み聞かせを続けている。「学校給食を残す子どもが多いが、オーガニックの米や野菜が増え、おいしいと思うようになればいい。うちの学校給食は日本一だと自慢し合えるようにしたい」と望みを語った。

女性だけのパネルディスカッション

石川県白山市の環境給食まちづくり協議会の米山立子さんは「モデルの3校で農薬や化学肥料を使用しない稲作体験を行っている。持続可能な地産地消が大切」と訴えた。オーガニック給食マップ事務局の野々山理恵子さんは「子どもたちの健康と地球の健康はつながっている。地球環境を守るためには有機農業が必須。有機農業を広めるには公共調達、学校給食が有効だ」と話した。最後に島村さんは「給食は、この国が次世代を大切にしているか否かのバロメーター。子どもたちの心身と地方を健やかにしていく運動に女性たちの活躍を期待している」とまとめた。

フォーラム初日の最後には、参加していた水戸、北つくば、新ひたちの、つくば市農協など茨城県内の農協組合長ら10人が登壇し、それぞれの思い、取り組み状況を語った。また隣接の先﨑光那珂市長、かすみがうら市の宮嶋謙市長や議員、担当者も参加しており、今後の取り組みと連携が期待される。

2日目には参加者が三美地区の畑を訪れ、市役所と農協の担当者から生産、流通などの説明を受けた。

次回のフォーラムは2年後に栃木県小山市で開かれる予定。

(客員編集委員・先﨑千尋)

重要な記事

最新の記事

-

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日 -

【農協研究会】行政との連携で都市型農業を推進 JAはだので現地視察(2)2026年2月26日

【農協研究会】行政との連携で都市型農業を推進 JAはだので現地視察(2)2026年2月26日 -

【第67回家の光大会】 最優秀賞にJAみっかび・樋田奈津子さんとJA東びわこ・小西雄二郎さん2026年2月26日

【第67回家の光大会】 最優秀賞にJAみっかび・樋田奈津子さんとJA東びわこ・小西雄二郎さん2026年2月26日 -

審査員特別賞 JAさくらんぼひがしね 奥山祐介さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月26日

審査員特別賞 JAさくらんぼひがしね 奥山祐介さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月26日 -

樹液と戦前昭和の子ども【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第378回2026年2月26日

樹液と戦前昭和の子ども【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第378回2026年2月26日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】20~30万トンの脱脂粉乳の「過剰」で右往左往する愚から卒業しよう2026年2月26日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】20~30万トンの脱脂粉乳の「過剰」で右往左往する愚から卒業しよう2026年2月26日 -

群馬県が誇るフルーツトマト「ブリックスナイン」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日

群馬県が誇るフルーツトマト「ブリックスナイン」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日 -

安川電機と共同開発「キュウリ作業ロボット」ゆめファーム全農SAGAで稼働開始 JA全農2026年2月26日

安川電機と共同開発「キュウリ作業ロボット」ゆめファーム全農SAGAで稼働開始 JA全農2026年2月26日 -

「とちあいか」「とちぎ和牛」など栃木県の対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日

「とちあいか」「とちぎ和牛」など栃木県の対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日 -

自動走行で精密散布 農業用無人車「R100」「R200」販売開始 バイエル2026年2月26日

自動走行で精密散布 農業用無人車「R100」「R200」販売開始 バイエル2026年2月26日 -

植物の精細胞における目的遺伝子の自由な発現に成功 横浜市立大学2026年2月26日

植物の精細胞における目的遺伝子の自由な発現に成功 横浜市立大学2026年2月26日 -

最高金賞は異例の3品種「食べチョク全国みかん・柑橘グランプリ2026」結果発表2026年2月26日

最高金賞は異例の3品種「食べチョク全国みかん・柑橘グランプリ2026」結果発表2026年2月26日 -

観光果樹園検索アプリ「KAJUAL」最盛期のいちご追加 茨城県常陸太田市2026年2月26日

観光果樹園検索アプリ「KAJUAL」最盛期のいちご追加 茨城県常陸太田市2026年2月26日 -

キプロスからの偶蹄類由来製品等 輸入を一時停止 農水省2026年2月26日

キプロスからの偶蹄類由来製品等 輸入を一時停止 農水省2026年2月26日 -

農業分野の人手不足解消へ 鹿児島県肝付町と包括連携協定を締結 タイミー2026年2月26日

農業分野の人手不足解消へ 鹿児島県肝付町と包括連携協定を締結 タイミー2026年2月26日 -

動物と人間がともに暮らす地球環境 大人の動物園の楽しみ方 パルシステム連合会2026年2月26日

動物と人間がともに暮らす地球環境 大人の動物園の楽しみ方 パルシステム連合会2026年2月26日 -

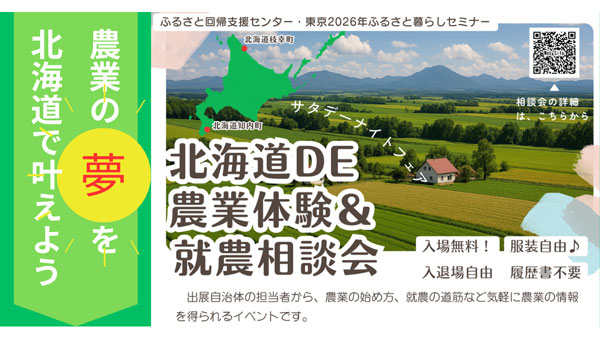

土曜夜の相談会「北海道DE農業体験&就農相談会」東京・有楽町で開催2026年2月26日

土曜夜の相談会「北海道DE農業体験&就農相談会」東京・有楽町で開催2026年2月26日 -

店舗、宅配ともに前年超え 1月度供給高速報 日本生協連2026年2月26日

店舗、宅配ともに前年超え 1月度供給高速報 日本生協連2026年2月26日 -

中古トラックをEV化 グループ初のEVトラック導入で記念式開催 生活クラブ2026年2月26日

中古トラックをEV化 グループ初のEVトラック導入で記念式開催 生活クラブ2026年2月26日 -

早春に彩り アネモネ「ポルト チョコレート」新発売 サカタのタネ2026年2月26日

早春に彩り アネモネ「ポルト チョコレート」新発売 サカタのタネ2026年2月26日