JAの活動:TPP交渉の先行きと日本農業・農協

【対談】日本農業・農協の進むべき方向 冨士重夫・JA全中専務理事、田代洋一大妻女子大学教授2014年3月20日

・オバマ来日、APECがヤマ

・米国の事情で先行き不透明

・各組織と連携国民の理解を

・JA主体の計画生産は不可欠

・飼料用米の生産増条件整備が必要

・農地中間管理機構業務委託JAに

・営農経済の事業来月に改革プラン

2月のTPP(環太平洋連携協定)閣僚会議は大筋合意に至らなかった。4月のオバマ大統領の来日、5月のAPEC(アジア太平洋経済協力会議)閣僚会議を控え、政府の水面下の動きに注意が必要だ。TPP交渉の行方と、これからの日本農業・農協の進むべき方向についてJA全中の冨士重夫専務と田代洋一・大妻女子大学教授に話し合ってもらった。

国民の理解広め

JAの力発揮を

◆オバマ来日、APECがヤマ

田代 閣僚会合の決裂は、あらためてTPPの大前提が「関税撤廃」にあることを明確にしたのではないか。関税撤廃を約束しないで妥結の道を探る日本の道は挫折し、またTPA(大統領貿易促進権限)なしでのアメリカの対応にも限界が見えた。閣僚交渉の結果をどう見るか。

冨士 我々は交渉決裂だとは見ていない。会議後のステートメントにもあるように、知的所有権などのルールの分野ではかなり絞り込まれてきている。ただマーケットアクセスの分野では日米の溝が埋まらなかった。次回の会議開催の目途が立たず、先行き不透明だ。

4月中旬にはオバマ大統領が来日し、そして5月中旬には中国でAPEC閣僚会議が開催される。この時がTPP交渉の一つのポイントになるだろう。

◆米国の事情で先行き不透明

交渉を難しくしている理由の一つにアメリカのTPA(大統領貿易促進権限)の問題がある。アメリカでは、民主党は自由貿易に懐疑的であり、共和党はオバマ大統領に交渉の権限を与えたくない。11月に中間選挙を控えるなか、上院・下院がねじれている政治状況下でTPAを提案したため、TPP交渉とも関連し、問題が先鋭化した。

日本としては、今回の閣僚会議で、日米が譲り合うことで合意することを狙ったが、そうはならなかった。日本は、国会決議が実質的な交渉方針になっており、これを踏まえた交渉を約束している。アメリカは自動車だけの譲歩案を日本側に求めたようだが、日本は農畜産物とセットでなければダメだと強い交渉力をもって主張したようだ。

国会決議が実現されれば、例外なき関税撤廃が前提ではなくなり、これまで日本が締結してきたFTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)と同様の内容となる。その意味でも国会決議の実現が大切だ。

田代 結局、日米の原則論がぶつかって進まなかったようだ。訴訟文化の国アメリカと「和」をもって尊しとする日本の考え方の違いを感じる。TPP交渉の時期的な見通しはどうか。

◆各組織と連携国民の理解を

冨士 やはり4?5月が山場と見ておく必要がある。それ以降になると中間選挙を控え、アメリカがTPP交渉の判断をするのは困難となる。それ以後は、選挙後の12月以降にならざるをえないとみている。

冨士 やはり4?5月が山場と見ておく必要がある。それ以降になると中間選挙を控え、アメリカがTPP交渉の判断をするのは困難となる。それ以後は、選挙後の12月以降にならざるをえないとみている。

田代 国会決議には、国民皆保険、ISDS(投資家と国家の紛争解決)の問題などもあるが、国民の間に十分浸透しておらず、農産物だけの問題にされている。TPP反対は農協だけの運動でいいのかと感じることもあるのだが。

冨士 現在も「TPPから日本の食と暮らし・いのちを守るネットワーク」等を立ち上げ、各組織と連携しているが、引き続き理解求める運動を展開していく。粘り強く国民に訴え、理解を求める取り組みを広げていく考えだ。

◆JA主体の計画生産は不可欠

田代 生産調整についてだが、政府は5年後に生産数量目標の配分と米直接支払の廃止を打ち出した。TPPで関税撤廃となれば、生産調整政策は無効になる。JAは「減反廃止ではない」としつつ、引き続き国の関与を求めているが、数量目標配分、直接支払いの廃止をどう受け止めるか。

田代 生産調整についてだが、政府は5年後に生産数量目標の配分と米直接支払の廃止を打ち出した。TPPで関税撤廃となれば、生産調整政策は無効になる。JAは「減反廃止ではない」としつつ、引き続き国の関与を求めているが、数量目標配分、直接支払いの廃止をどう受け止めるか。

冨士 「減反廃止」ではなく「生産調整の見直し」であり、現段階で廃止すると決まっているわけではない。制度移行が可能か十分に検証してからということだ。一連の改革は、政権交代による政策転換であり、日本型直接支払制度とセットで議論された。需要に応じた生産を推進するため、生産者が主体となって計画生産を行い、JAを始めとする集荷団体が主体となって生産調整の方針作成を行うものだと理解している。

一方で、100万戸以上の水田農家を対象に計画生産をするには、行政とJAが一体となって取り組むシステムが必要だ。また、主業的に水田農業を行う担い手経営体に農地集積をすすめ、用途別に生産を進めていく体制がどれだけすすむのか。今後、どのくらいの個人、集団・組織体が担い手経営体として水田農業を担っていくのか、検証しなければ先は見通せない。いずれにしても計画生産は必要で、必要なものを作り、足らないものは増やす。これが生産者だけでなく消費者のためであり、そのためのシステムをどうやってつくるのかがポイントだ。

田代 新しく飼料用米の生産が始まるが、麦、大豆の転作に限界感があるなかで、JAも期待している。しかし助成金の最高額を受けるには680kgの収量確保が条件。飼料用米を水田利用の方法としてどうみるか。

◆飼料用米の生産増 条件整備が必要

冨士 少子高齢化や人口減少で米の需要量が減少しているなかで、主食用米の作付面積を減らしながら、水稲作付面積を維持・拡大していくことが必要。主食用米の代わりとして、自給率の低い麦大豆の増大が求められるが、畑作の作目であるため、連作障害を回避するためブロックローテーションが必要であり、これ以上の増大は難しい。そこで、稲で転作を行う必要がある。小麦粉の代替として米粉の需要確保に取り組みつつ、飼料用米の生産を行っていく。

主食用米と飼料用米では収益格差があり、今回の見直しで最大10万.5000円の数量払いが導入された。課題として、飼料用の多収穫米の種子が少ないということだ。主食用の多収穫米を使うほか、品種開発やコンタミ、不適正流通の防止にも取り組むことが重要だ。また効率的な生産には、団地化が必要だ。さらに、畜産農家との結びつきで、県域を越えて流通を行う場合、コストがかさむ。全農が仕組みを提案しているが、これらのコストをどう平準化するか、課題をクリアしなければならない。

田代 地域内で耕畜の連携が必要になる。また需要の拡大も進めなければならないだろう。こうした飼料用米の条件整備が不十分だ。ところで26年産のJAの米対策はどうか。

冨士 26年産米の生産数量目標は765万トンで、前年より26万トン少ない。面積としては5万?6万ha作付面積が減少する。これをホールクロップや飼料用米でカバーすることができるよう、各地域で取り組みを進める。26年産米の生産数量目標をきちんと実現しなければならない。

◆農地中間管理機構 業務委託JAに

田代 JAは農地保有合理化法人の資格をとり、構造政策に協力してきた。品目横断的経営安定政策がらみでは、集落営農の育成に努めた。2009年の基盤強化法による農地利用集積円滑化団体の半数はJAがなった。しかし、農地中間管理機構の業務委託は基本的に市町村行政になされ、農業委員会が協力することになっている。肝心の農用地利用配分計画の原案作成は市町村行政となっており、これまで汗をかいてきたJAの位置付けが霞んでいる。JAとして担い手の育成・確保にどう取り組むか。

冨士 20?30年前、JAは一部の地域を除いて、農地の流動化にあまり積極的ではなかった。農地保有合理化事業がはじまり、かなり取り組みが進展したが、まだおよそ半分のJAが取り組んでいる状況である。機構を設置するといっても人員・体制が強化されるわけではない。実態としては現場に近いJAや市町村行政が事業を受託せざるを得ない。

農地保有合理化事業は収益確保が難しかったが、機構からの委託事業であれば、機構から委託料が支払われるため収支が賄えるようになり、事業環境ができたと思う。JAとしては、これまで円滑化事業に取り組んできたJAは機構から引き続き事業を受託し、そうでないJAは市町村行政と連携しながら取り組みを行う。今後、業務規程の中で農協の役割、仕事の内容をちんと詰めて行くことが必要だ。

田代 農地は組合員の資産であり、やみくもに流動化を進めればいいというものでもないが、地域農業を守るため農協は出ていかなくてはならない。業務規程のなかで、細かく業務を分けることになるだろうが、利用計画の作成は市町村行政、汗をかくのはJAで、最後の決定権は機構というのでは困る。一般的に業務を受けるのではなく、計画作成に関わるものであって欲しい。ところで、農地の利用計画のなかで市町村行政の「人・農地プラン」と、JAが取り組んでいる地域営農ビジョンのすりあわせが必要ではないか。

冨士 「人・農地プラン」は人と農地が対象だが、「地域営農ビジョン」は、人、農地に加え作目の選択、担い手特定、販売方法など、より幅広い内容を対象としている。「地域営農ビジョン」策定のなかで、「人・農地プラン」との整合性をとっていく。市町村行政も職員が少なく、JAと連携しないとプラン自体が描けない。これがいまの地域実態だ。お互い支え合って進めるべきものだと考えている。

◆営農経済の事業 来月に改革プラン

田代 規制改革会議や政府の「活力創造プラン」を見ると、JAは「農協法制定当時と大きく異なる形態に変容した」とあり、職能組合純化、コンプライアンス、行政的役割の軽減、イコールフィッティングなどで「改革」が必要と指摘している。言葉通り受け取ればJAの抜本的「改革」になるが。

田代 規制改革会議や政府の「活力創造プラン」を見ると、JAは「農協法制定当時と大きく異なる形態に変容した」とあり、職能組合純化、コンプライアンス、行政的役割の軽減、イコールフィッティングなどで「改革」が必要と指摘している。言葉通り受け取ればJAの抜本的「改革」になるが。

冨士 規制改革会議は3月に検討項目を絞り込み、6月に考え方を整理する予定だった。どこから手をつけて良いか解らず、過去に指摘のあった論点を総花的に取り上げているようであったが現在は、日本の農業を強くし、農家所得を向上させる視点で、各地のJAにヒアリングを行っているようだ。JAの現場を見てもらい様々な意見を聞いて、JAの果たす役割や現場が何をのぞんでいるのかを知ってもらいたい。

我々は民間事業体として、組合員のニーズを踏まえ、第26回JA全国大会決議を着実に実践している。更なるスピードアップと内容充実のために、決議の内容を基本に、経済事業に焦点をあて、「営農・経済革新プラン」をまとめた。組織協議をすすめ4月に正式に決定するが、我々JAグループが考える農業強化、所得向上策を示して行きたい。

(写真)

TPPへの取り組みで対談する冨士重夫専務(右)と田代洋一教授

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

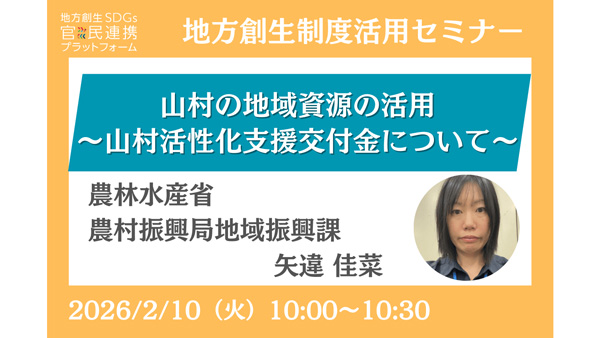

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日