JAの活動:農協改革を乗り越えて -農業協同組合に生きる 明日への挑戦―

【座談会】組合員の思い 言葉に、かたちに(3)2017年10月24日

小林光浩青森県・JA十和田おいらせ代表理事専務

高山拓郎長野県・社会福祉法人松本ハイランド理事長

田村政司JA全中JA支援部教育企画課課長

小林 国民が見る農協モデルは農業県と都市で違います。われわれの最終的な目的は、消費者に日本の農家のつくったものを食べてもらうことです。それは価格の問題ではなく、地域や国土を守るという意識を持って農産物を買ってくれる人を増やすことです。そのような組織づくりが、いま求められています。

小林 国民が見る農協モデルは農業県と都市で違います。われわれの最終的な目的は、消費者に日本の農家のつくったものを食べてもらうことです。それは価格の問題ではなく、地域や国土を守るという意識を持って農産物を買ってくれる人を増やすことです。そのような組織づくりが、いま求められています。

高山 一つの願いですが、地産地消をもっと深みのあるものにできないでしょうか。例えばネギに100円の値段を付けた場合、そのうちの0.5円は地域農業の振興とか担い手支援のための基金の財源に充てるとか。地域農業・食・生命産業という根源的な問いかけからそんな仕組みができたらいいなと思います。

小林 JAは組織活動を強化して、消費者を巻き込む必要があります。そのための組織改革はいまがチャンスです。准組合員が増えていますが、JAの組織理論がついていっていません。地域協同組合的な発想はありますが、そうではなく「地産地消農業を進めるパートナーシップ農業協同組合」のような考えはどうでしょうか。そのために事業総利益の3~5%程度を、消費者の理解を得るための教育に使うなどの方法もあります。

◆農家と地域住民を媒介

高山 集落には准組合員もいますが、正組合員の活動の基盤は農家組合です。それが今のままで将来ともいけるのか、あるいは別の形があるのか。都市部ではどうでしょうか。

田村 JAの支部という組合員組織はありますが、地域の自治組織として農家組合は少なくなっています。ただ、JAを媒介に農家と地域住民が共に汗を流す新しい動きが広がっています。私の暮らすJA東京むさし三鷹地区では、住民の援農ボランティアが、農家をサポートしています。

現在、統括支店単位で取り組んでいますが、支店・中学校区単位くらいで、よりきめ細かく呼びかければ、もっと地域住民、農家組合員、職員のつながりができるし、地域農業の振興、快適な暮らしの実現につながると思います。新しい事業・組織・経営の基盤づくりに向けた職員教育の一環と位置づければよいのではないでしょうか。

高山 混住化して、例え組合員が15%しかいなくても農家の役割はあります。そうした農家を対象に足元を固めるべきか、それとも別の組織を考えるべきか。みんなで議論する必要があります。

小林 農業者の暮らしか、地域の活性化かということでしょうが、われわれは地域経済に何らかの貢献をしたいという思いがあります。地域を横串、農業を縦軸とする「地域組合」のような方向もあります。

高山 農家組合活動に准組合員を巻き込む力があるかが問われています。農業者だけの基盤組織では、JAの自己改革はうまくいかないと思いますがどう考えますか。

小林 准組合員を含めた「組合員」として制度化すれはいいのではないでしょうか。准組合員は、出資しているのに正組合員ではないというのは差別ではないかとも思います。例えば議決権を消費者の組合員に与えて、生産者の組合員には付加議決権を与える方法も考えられます。

田村 先ほどの話と関連して、農業振興では正組合員が対象になりますが、准組合員も農地を守っており、准組合員が参加できる組織が必要です。その点で内橋克人氏のFEC(フード・エネルギー・ケア)自給圏構想は注目していいのではないでしょうか。それができる組織を、行政のサポートも得ながらできないか。大変なことですが、地域に開かれた未来志向のJAをみんな模索しているのではないでしょうか。

◆学び合う職場づくりを

高山 問題はそれをだれがやるかです。JAの持つ機能のひとつに人づくりがあります。この人づくりを通じて組合員の主体力を高めることが必要ですね。

高山 問題はそれをだれがやるかです。JAの持つ機能のひとつに人づくりがあります。この人づくりを通じて組合員の主体力を高めることが必要ですね。

田村 それには大きな改革が必要です。今までのJAの教育は職員教育が重点で、事業に必要な簿記・管理など基礎知識の習得やマネジメント教育がメインでした。今日の地域社会に重なりあう形で協同組合理念教育、それを実践し血肉化させるための組合員組織づくり、協同活動のコーディネート、合意形成にサポートできる職員教育の再構築が必要です。こうした力は、職員以上に組合員リーダーが豊富に兼ね備えています。職員は組合員から学び、そして、組合員は職員から学ぶ。学び合っていくことを、来年度のJA全国大会におけるJA教育活動の基本的考え方にしたいと思っています。

小林 教育は、難しい理論を知らなくても事業を利用することで成果を得られものだと考えています。突きつめると、相互扶助の理論よりも組織の事業に参加することでよいのです。大事なことはそうした事業を利用する仕組みづくりです。それをつくる人がいないことが問題です。いまやっているのは一般の会社のものまねであって、求められるのはレベルアップではなく資質の向上です。人の育つ協同組合の事業をつくれる人を、われわれはつくってきたでしょうか。

コンビニやインターネットの世界ではそれをやっています。総合サービス事業が定着していますが、なぜ農協でそれができないのか。企業の事業と同じことをやるのではなく、人が育つ協同組合らしい総合サービスのやり方があるはずです。JAグループは全国のJAが出資して「総合サービス協同会社」のようなものをつくれないでしょうか。

高山 ワンストップですべての用事が足りることは今の時代では当たり前ですが、JA組織は縦割りが強くて難しいと思います。今の仕組みのままではそうした人材は育たないのではないでしょうか。

小林 まず入れ物をつくることです。全国連で総合サービス事業開発の部署をつくって人を育てたらどうでしょうか。例はコンビニにあります。ワンストップで24時間、ATMもあり、生活上必要なサービスが受けられます。それも従業員2、3人で回しているのです。

高山 これまでもあらゆる場面で人づくりの重要性が指摘されていますが、人づくりとはそもそもどういうことでしょうか。

田村 教育研修は大切なことで、今後とも続けていきます。一方で「人づくり」は「職場づくり」という考え方をもって教育活動に取り組んでいます。JAは合併・大型化にともない「組織の官僚化」が進みました。いわゆる縦割り・前例踏襲・上位下達の職場風土です。これを変えるのは容易ではありませんが、「横・横」「前・前」がキーワードです。すなわち、自分の仕事、課・部を越えて情報をやりとりし、学び合う職場づくり。そして、組合員の圃場、台所に出向いて、組合員の営農と暮らしの現場から仕事を考え、行動するマインドの醸成です。それには時間も手間暇もかかりますが、ねばり強い実践が求められる教育活動の領域です。

◆「総合サービス」の事業展開を

小林 研修と人づくりは違います。人づくりは必ずやらなくてはならないことです。それには、小集団活動で気づきを発見し、その気づきを「見える化」すること、それを実践するという職場風土づくりが重要ではないでしょうか。

小林 研修と人づくりは違います。人づくりは必ずやらなくてはならないことです。それには、小集団活動で気づきを発見し、その気づきを「見える化」すること、それを実践するという職場風土づくりが重要ではないでしょうか。

これまで、全体のことを考えられる人をつくろうとせず、それに必要な仕組みもつくってきませんでした。一般社団法人になる全中では、いよいよ総合サービス事業の展開を考えていただきたい。その方針で人づくりを考える必要があるのではないでしょうか。

高山 JA改革をどのように進めるかは、それを伝えるための「言葉」が大切だと思います。学習しながらものごとを進めるのが協同組合です。どうやって人づくりの仕組みをつくるか。そのうちどうにかなるとは思えないのですが、どうですか。

小林 人づくりには、外部に委託することと、自分で育てることの二つがあります。思いや、思いを込めた言葉は外部委託の研修では出てきません。そのことを反省し、JA十和田おいらせでは職員リーダー養成塾を10月から3月までやります。人員を選抜し、事業論とか職員としての心がけとかで学習をやりたいと思っています。

高山 JA松本ハイランドでは、毎年10人程度選抜して1年間の塾講座を設けて13年目になります。常勤役員も講義しますが、講師とだけでなく日常的に会っている職員同士が会話を通じて思いを高めあうことが重要で、そうした研修をこつこつやるしかありません。修了生は150人くらいになっており、各ポジションで重要な役割を持つようになってきました。JAがこぞって自前で人を育て、いつでも役立つ人材の層を厚くしておく取り組みが必要です。

小林 各JAでこうした人を育てるとともに、JA組織全体として、どういう人づくりが必要か、全国段階でも考えて欲しい。人づくりにはこの二つの要素が必要です。

田村 全中のJA経営マスターコース、県中央会のJA戦略型中核人材育成研修、いずれも時が経過し、抜本的な見直しの時期に来ていると認識しています。今後、しっかりと改善・改革の方向を打ち出していきます。

◆小人数の「いもこじ」で

高山 次にJAの会議のあり方についてですが、JAから一方通行の説明で、「意見なし」では組合員満足が高まるとは思えません。組合員にとって他人ごとになってしまいます。大切なことは小さい単位で徹底的に議論することで、それがないとわがこととして腹落ちしない空疎な協同活動になってしまいます。

田村 二宮尊德は、徹底して議論する「いもこじ」を行いましたが、会議をやって組合員の納得を得るにはそれしかない。集落座談会や生産部会の会合では10~20人を対象に「いもこじ」をもう一度提案したいものです。

高山 それをコーディネートできる職員が必要です。規模が大きいことや盛りだくさんの資料も会議が目的化する一因です。会議を細分化し「見える化」する方法を学ぶことが急務です。

小林 会議は必要があってやっているのですが、足りないのは普段の相互の意見交換です。JA十和田おいらせでは、組合員の力を高めるパワーアップ運動を展開しています。幹部職員や常勤役員が出向いて意見を聞くため、毎月最低200戸以上を訪問し、そこで聞いた意見を集約して理事会、内部会議で議論し、次に訪問するときその結果を報告するというやり方で数年続けています。ある程度成果は出ていますが時間がかかります。工夫が必要です。

高山 例年、秋に実施している農家組合の営農生活懇談会を車座集会として実施しています。それまでに比べたくさんの意見や提案が出されたことはいうまでもありません。組合員同士の相互理解にも通じるはずです。それを全国で実践すればJAも変わると信じています。

小林 職員1人20戸くらいですが、広報誌を持ってコミュニケーションしようと訪問しています。300人の職員で正組合員農家6000戸を回ります。ほかにいろんなチラシも持って行きますが、一度に渡されると目を通してもらえないという問題があります。またそのときのコミュニケーションチェックも必要ですが、これが難しい。また、員外利用者や准組合員には年4回コミュニティ誌を郵便しています。内容は地産地消についての情報などです。

高山 1か月1回は会って話すことが大事で、報告が形骸化しない工夫が大切です。重要なことは組合員の呟きをいくつ聞き取ってくるかです。職員一斉訪問は准組合員も対象にしています。地域のタブロイド紙へ全面広告を1年6回出し「JAとは何か」「協同活動」「食育活動」をわかりやすく紹介するとともに旬の農産物についても掲載。農業やJAが元気になることで地域が活性化し、地域協同組合としての役割があることを地域にむけて発信しています。平均10万部ほど発行しています。ターゲットは20代から40代を想定しています。やるべきことを愚直にやることがJA改革ではないでしょうか。

小林 広報についての提案ですが、全国でJA全体の広報誌の予算は厖大です。全国と、それぞれのJAの情報を住み分けして、2週に1回くらい、全国版・JA版それに日曜版のある全国共通の広報誌はどうでしょうか。全部のJAが広報誌づくりで同じ苦しみをしているのは無駄なような気がします。これも自己改革だと思いますが、それをどのようにやるのかを考える人づくりの箱(仕組み)が必要です。

高山 これまでのお二人のお話から、自己改革といってもさまざまで、定型化するのは難しいと感じました。職員一人ひとりが、一人ひとりの組合員との関係性を持ちながら、暮らしにどれだけ突き刺さっていけるか。足元をしっかり見つめ、日常の事業、組織活動に取り組む必要があります。

会議はそのあり方を変えることです。組合員に、あなたのことが大事なのだよということを「見える化」していくことです。私たちは、それをおざなりにしていたかも知れません。全ての要望を聞き入れることは難しいかもしれませんが、これまで足し算ばかりしてきた事業を見直し、引き算もしながら、うまくいっていることをもっと伸ばしていく必要があります。

小林 だれのための自己改革かを問いそれぞれ、JA自らの改革を行なうべきです。大事な事は、しっかり自分で考えて実践することです。

◆下からの積み上げ大切に

田村 限られた人生です。仕事は仕事、生活は生活では寂しいと思います。自分の人生と仕事を重ね合わせることができれば最高の人生かと思います。自分は本当に何をやりたいのかが分かれば、人は自ら努力し成長します。

田村 限られた人生です。仕事は仕事、生活は生活では寂しいと思います。自分の人生と仕事を重ね合わせることができれば最高の人生かと思います。自分は本当に何をやりたいのかが分かれば、人は自ら努力し成長します。

農業協同組合は、教育に関してそうしたポテンシャルを秘めています。JAが大好きといえる人が若者と酒でも飲み、語り、そして共に汗をかいてほしいものです。感化を受けた若者が10年後、次世代の若者に同じことを繰り返していくことが、全国のあちこちで行われています。それが、教育そのものではないでしょうか。

小林 JAは、手間がかかっても組合員の下から積み上げが大事です。それをJAが外に向けて発信すると同時に全国運動につなぐ仕組みをつくることがこれから求められます。

高山 大切なことは、動くこと、行動すること、そして主役たる組合員を巻き込むこと。組合員の思いを言葉にし、形にしていくためにみんなの力を合わせ、すばらしいJAづくりをめざしたいですね。

※高山氏の「高」の字は正式には異体字です。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】ニラ栽培ほ場でニラフシダニ 県内で初めて発生 群馬県2026年2月25日

【特殊報】ニラ栽培ほ場でニラフシダニ 県内で初めて発生 群馬県2026年2月25日 -

【初の中酪メディア懇】需給調整、指定団体の重要性強調2026年2月25日

【初の中酪メディア懇】需給調整、指定団体の重要性強調2026年2月25日 -

農業近代化資金 貸付限度額 法人7億円 個人2億円へ引き上げ2026年2月25日

農業近代化資金 貸付限度額 法人7億円 個人2億円へ引き上げ2026年2月25日 -

農業者向け融資を必須業務に追加 JAを補完 農中法改正案2026年2月25日

農業者向け融資を必須業務に追加 JAを補完 農中法改正案2026年2月25日 -

欺瞞に満ちた国民会議【小松泰信・地方の眼力】2026年2月25日

欺瞞に満ちた国民会議【小松泰信・地方の眼力】2026年2月25日 -

米の安定供給を特集 25年度食料・農業・農村白書2026年2月25日

米の安定供給を特集 25年度食料・農業・農村白書2026年2月25日 -

節水型乾田直播「技術は未確立」と農水省 3年かけ検証も「多面的機能」は対象外2026年2月25日

節水型乾田直播「技術は未確立」と農水省 3年かけ検証も「多面的機能」は対象外2026年2月25日 -

茨城県産いちご「いばらキッス」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月25日

茨城県産いちご「いばらキッス」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月25日 -

「世界ジュニアカーリング選手権」デンマークで開幕 日本代表を「ニッポンの食」でサポート JA全農2026年2月25日

「世界ジュニアカーリング選手権」デンマークで開幕 日本代表を「ニッポンの食」でサポート JA全農2026年2月25日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー大会」開幕ニッポンの食で応援2026年2月25日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー大会」開幕ニッポンの食で応援2026年2月25日 -

北海道のショップ「ホクレン」対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月25日

北海道のショップ「ホクレン」対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月25日 -

JA全農と共同開発 アキュアメイド「栃木とちあいか 苺」3月発売 JR Cross2026年2月25日

JA全農と共同開発 アキュアメイド「栃木とちあいか 苺」3月発売 JR Cross2026年2月25日 -

バイオマスが肥料源 養液栽培技術ベンチャー「農研ネイチャー・ポニックス」設立2026年2月25日

バイオマスが肥料源 養液栽培技術ベンチャー「農研ネイチャー・ポニックス」設立2026年2月25日 -

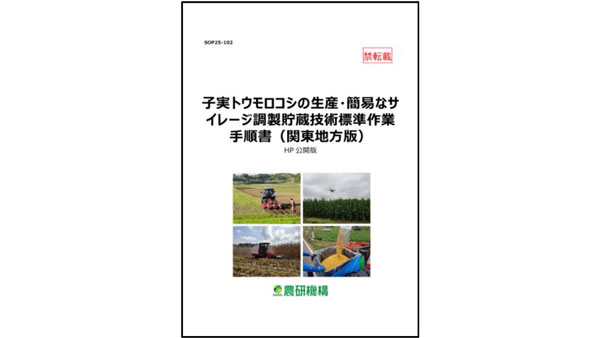

「子実トウモロコシの生産・簡易なサイレージ調製貯蔵技術(関東地方版)」SOP公開 農研機構2026年2月25日

「子実トウモロコシの生産・簡易なサイレージ調製貯蔵技術(関東地方版)」SOP公開 農研機構2026年2月25日 -

【役員人事】雪印メグミルク(4月1日付)2026年2月25日

【役員人事】雪印メグミルク(4月1日付)2026年2月25日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月25日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年2月25日 -

農家応援企画 手賀沼の農コン「FARMERS PARTY」開催 千葉県柏市2026年2月25日

農家応援企画 手賀沼の農コン「FARMERS PARTY」開催 千葉県柏市2026年2月25日 -

土づくりと追肥の手間を軽減「花と野菜の培養土W-SOIL-305」限定発売 サカタのタネ2026年2月25日

土づくりと追肥の手間を軽減「花と野菜の培養土W-SOIL-305」限定発売 サカタのタネ2026年2月25日 -

大阪に「コメリハード&グリーン能勢店」3月7日に新規開店2026年2月25日

大阪に「コメリハード&グリーン能勢店」3月7日に新規開店2026年2月25日 -

組合員宅への配達拠点「コープデリ睦沢センター」稼働開始 コープみらい2026年2月25日

組合員宅への配達拠点「コープデリ睦沢センター」稼働開始 コープみらい2026年2月25日