JAの活動:農協があってよかった-命と暮らしと地域を守るために

【提言】JAこそ我らが砦 山下惣一2018年1月4日

JAの「年金友の会」の支所の1泊旅行に夫婦で初めて参加した。竹馬の友の善ちゃんが会長になって誘われたからだ。約40名が大型貸切バスで行ったが農家の会員は3割で7割が准組合員で漁業や離島の人もいた。JAが農家だけのものではなく地域住民の暮らしの支えであることを改めて実感した楽しい旅であった。

◆小面積で工夫する農家 すこぶる元気な農民

佐賀県の北部をエリアとする「JAからつ」は正組合員5750人、准組合員1万2698人の生産農協で農畜産物販売高302億円。内訳は(1)畜産47%、(2)野菜20%、(3)果実19%、(4)直売・店舗7%、(5)米・麦・大豆の農産部門が6%(平成28年)である。平均耕作面積は「田」が55a、「畑、果樹園」が25aで合計90a(80a?)。販売高1億円以上の生産部会がハウスミカン、イチゴ、アスパラガスなど17部会ある。これとは別に「スーパーファーマー」なる顕彰制度があり、畜産では肥育2億円以上、繁殖2500万円、酪農5000万円、果樹では4000万円、ハウスミカン・野菜は施設で2500万円、路地1500万円などの基準を設けこれを超えた農家を表彰しているが、この「スーパーファーマー」が88人(平成27年)で、表彰は女性が対象である。

佐賀県の北部をエリアとする「JAからつ」は正組合員5750人、准組合員1万2698人の生産農協で農畜産物販売高302億円。内訳は(1)畜産47%、(2)野菜20%、(3)果実19%、(4)直売・店舗7%、(5)米・麦・大豆の農産部門が6%(平成28年)である。平均耕作面積は「田」が55a、「畑、果樹園」が25aで合計90a(80a?)。販売高1億円以上の生産部会がハウスミカン、イチゴ、アスパラガスなど17部会ある。これとは別に「スーパーファーマー」なる顕彰制度があり、畜産では肥育2億円以上、繁殖2500万円、酪農5000万円、果樹では4000万円、ハウスミカン・野菜は施設で2500万円、路地1500万円などの基準を設けこれを超えた農家を表彰しているが、この「スーパーファーマー」が88人(平成27年)で、表彰は女性が対象である。

JAの貯金残高は1500億円で正組合員を1、准組合員を2分の1で計算すると1戸当り1300万円になる。年金のJAへの振込額は115億円で果樹と野菜を合わせた額を上回り、数年後には畜産を抜いてトップになることは確実だ。友の会の会員数は約1万3000人。国民年金が主体だから多くはないが集まれば巨額になる。しかも年金には肥料代も農薬代もかからない。有難いことである。

米・麦・大豆の農産部門がわずか6%しかないということは水田が少ないということである。組合員の半分は台地の農業であり、昔は佐賀県のチベットと呼ばれていた(チベットに失礼だ!)。貧困地帯、出稼ぎ地帯で九州電力の玄海原発はこの地域にあり、私の住む村もその周縁部だ。私も若いころは夏は漁師のイワシ網の舟に乗り、冬は酒造場に働きに出ていた。台風の常襲地帯で水がない。その悪条件でやれる農業として先輩たちが畜産を導入し、それ以外の農家もありとあらゆる農産物に挑戦し、小面積で工夫する農業となった。人々は意気消沈していない。みなさんすこぶる元気である。

私の若い頃は借金が払えなくて年が越せないという農家が毎年必ず何軒かあった。結局農協に泣きつくわけだが、私の父も何人もの保証人になっていた。現在はそんなことはないようだ。まさに隔世の感がある。そもそも貧乏と貧困は同じではない。貧困とは経済的な理由で生活が苦しくなり、必要最低限の暮らしもままならない状態のことで、絶対的なものである。対する貧乏は相対比較の問題で、金持ちに対して貧しいわけで、困窮の度合いが違い、貧乏で幸せな人もいる。現在の農村には貧困はない。

◆農家は貧乏であっても貧困ではない

昔から私が不思議でならなかったのは、たとえばテレビドラマなどで農村を語るとき、「貧しい農村」「貧しい農家」と必ず「貧しい」という形容詞がつけられることだった。

私はわが家が貧しいと思ったことはなかったし、中学生のころは学校に弁当を持ってこれない引揚者の同級生が昼食時間には外に出て膝を抱いて空を見上げている姿を見ていたから、農家以外がそんなに豊かだとも思わなかった。成人してからもそれは変らない。農家以外の人たちはそんなに豊かなのか?

農家が貧乏であっても貧困ではないのは食を自給しているからである。カネに依存しない部分を持つということが農家の暮らしの強さであり、豊かさなのだ。私はそう考えている。

世界一貧乏な大統領を自認していたウルグアイのホセ・ムヒカ前大統領は「貧しい人とはいくらあっても満足しない人のことだ」との名言を吐いている。私も夏のウルグアイを旅したことがあるが、みんなバカンスに出かけて無人の町になっていて営業中のレストランを探すのに苦労した。かの国では1日の労働時間を6時間にしようという動きがあるようだ。前大統領も夫婦で農業をやっておられる。

◆「農協改革」の最大の障害物・JA

一方、経済大国日本では更なる経済成長と拡大を目指し、農業を成長産業にという掛け声がかまびすしい。そのために農業の構造改革を進め、(1)今後10年間で担い手の農地利用が全農地の80%を占める農業構造の確立。(2)米の生産コストの40%削減、(3)6次産業の規模を現状の1兆円から2020年までに10兆円に...などなどの目標が掲げられている(地域の活力創造プラン・2014年)。

首相は自らが「既得権益を砕くドリルの刃になる」と宣言し、「戦後レジームからの脱却」を唱える。我ら百姓が田畑を耕し、漁師が海で漁をすることを「既得権益」とは私は思わない。しかしそういう認識、主張は高まってきている。そして、「農地法」と「漁業権」こそはまさに戦後レジームの産物だ。去年5月には日本経済調査協議会(日経調)が「農地法の撤廃」を提言している。

これらの大改革の前に立ちはだかるのがJAであり、最大の障害物なのだ。私たちのような小規模農家を温存して「1人は万民のために、万民は1人のために」の協同の精神で共生をめざしているかぎり農業の構造改革は進まない。JAが健全なかぎり外部からの参入は困難だ。全国ネットの農業協同組合が戦後70余年をかけて築きあげてきた大きな成果、果実を、寄ってたかってむしり取ろうというのが「農協改革」の本質である。

◆悲惨な農業大国・輸出国の農民

さて、話は変わるが、私はこれまでに50か国の外国の農業農村を見てきた。もとより短期間の旅行者、視察者として通過するだけだからどこまで理解できたかは疑問である。しかし数多く見ることによって骨董品の目利きのような収穫はある。「一事が万事」だから、1点を見れば全体がわかるようになる。

その気になった発端は1992年にリオデジャネイロで開催された「地球サミット」のNGOのフォーラムに野次馬として参加したことだった。飛行機で隣合ったのが偶然にも旧知の週刊誌の記者だった。彼は仕事で取材に行くのだが、出発前に書く内容は決まっているというのである。編集会議があってどのような内容の記事にするかを決め、それに合致する話ばかりを取材するのである。これが報道の正体だ。何を伝えるかということは一方では何を伝えないかということでもある。

報道を鵜呑みにしてはいけない。信じられるのは他人の目ではなく、自分の目だ。私はそう確信し、いまもそう考えている。

外国の農業、農村を見ながら私が考えていたことはただひとつ「オレたちはどうしたらいいか」ということだった。日本の農業を探しに外国をまわったのだ。

まずいえることは、農業大国、輸出国の農民は悲惨だということである。農作物が余るから輸出に救いを求めているわけで常に過剰生産恐慌に脅えている。余っているものを生産して豊かであるはずがない。

米国の統計によると、畑作では平均して1haの販売額1万円程度で、100haで100万円だ。「梅・栗植えてハワイへ行こう」で有名になった大分県大山町(現在日田市)のJA女性部のグループがカリフォルニアの農業視察に行って規模の大きさに仰天し、売上げの低さにさらに仰天し「アンタ達何やってるのよ。私たちは平均4aで生きていける」と言ったという逸話がある。

◆世界に例をみない生消混住国日本

私が見た世界の国々では都市と農村が区分されていて日本みたいな混在社会ではない。ま、せいぜい北海道ぐらいのものだ。

世界の農業協同組合が総合農協であるのは国情の違いによる。つまり日本では総合農協が適しているのだ。生産地と消費地が別々ではなく、少数の生産者と多数の消費者が混住混在している。こんな国は世界中にない。これは大きな発見だった。

おそらく全国の自治体の統計で農家戸数が全住民の1割を超えるところは無いはずだ。北海道でやっとその程度だと思う。なにしろ農業就業者数が200万人を割り込んでいるのだから、日本人100人の食をわずか2人で賄っている勘定になる。つまり日本の農業の最大の強味は生産地の中にもすぐ傍にも多数の消費者が存在しているということである。だから、「地産地消」「地域自給」主体でやっていけばこれほど強い農業はない。

大規模農業に未来はない。国内競争力はつくだろうが、国際競争では相手のレベルが違う。「構造改革」のゴールなき競争では地域社会が存続できず、70%近くが山林の日本の地形では地域社会が機能しなければ大規模農業も持続不可能だ。

国連は2014年を「国際家族農業年」と定め各国に「小規模家族農業が舞台の中央に立つような農業政策」を求めた。これをさらに10年間延長しようという動きになっているそうだ。家族農業は世界の90%(日本では98%)を占め食物の80%を生産している。そして何よりもそれぞれの国の国民のふるさとであり、伝統文化の伝承者でもある。

農業の専門特化はリスクが大きく、兼業はリスク回避の有効な手段として是認している。

兼業化は先進国農業の共通の傾向で、日本では商業的農業の先行モデルのように伝えられているオランダでも8割以上が農外所得を得ている。これが世界の流れである。

生消混在の日本の地域社会を支えているのはJAの総合事業である。私たちは自分を守るためにこそJAを支援し、押し潰そうとする勢力に対しては協同・協働の旗を高々と掲げて闘わなければならない。JAこそ我らの砦である。

重要な記事

最新の記事

-

【地域を診る】能登半島地震から2年 復興法人制度活用の提案 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年1月16日

【地域を診る】能登半島地震から2年 復興法人制度活用の提案 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年1月16日 -

スーパーの米価、2週ぶりに低下 前週から149円下がり5kg4267円に 米からパン、めん類にシフトか2026年1月16日

スーパーの米価、2週ぶりに低下 前週から149円下がり5kg4267円に 米からパン、めん類にシフトか2026年1月16日 -

「2026年 ISEKI Global Awards」開催 井関農機2026年1月16日

「2026年 ISEKI Global Awards」開催 井関農機2026年1月16日 -

近づく限界、米価に暴落懸念 「2014年の再来」防げるか2026年1月16日

近づく限界、米価に暴落懸念 「2014年の再来」防げるか2026年1月16日 -

(469)なぜタイのエビは主役ではなくなったのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月16日

(469)なぜタイのエビは主役ではなくなったのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月16日 -

岩手県の直営飲食店舗で「いわての牛乳ありがとうフェア」20日から開催 JA全農2026年1月16日

岩手県の直営飲食店舗で「いわての牛乳ありがとうフェア」20日から開催 JA全農2026年1月16日 -

縁起が良い赤い食べ物「冬土用未(ひつじ)の日フェア」17日から開催 JA全農2026年1月16日

縁起が良い赤い食べ物「冬土用未(ひつじ)の日フェア」17日から開催 JA全農2026年1月16日 -

バッテリー診断・価値向上によるEVコンバージョントラック普及へ 共同実証開始 JA三井リースグループ2026年1月16日

バッテリー診断・価値向上によるEVコンバージョントラック普及へ 共同実証開始 JA三井リースグループ2026年1月16日 -

日本の蚕糸 消滅していいの? 3月にフォーラム開催 大日本蚕糸会2026年1月16日

日本の蚕糸 消滅していいの? 3月にフォーラム開催 大日本蚕糸会2026年1月16日 -

【浅野純次・読書の楽しみ】第117回2026年1月16日

【浅野純次・読書の楽しみ】第117回2026年1月16日 -

「花・緑ガイドボランティア」募集200人に3493人が応募 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月16日

「花・緑ガイドボランティア」募集200人に3493人が応募 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月16日 -

トラクタ「JAPANシリーズ」BJ65・74・90・105を新発売 無段変速ミッション搭載で2026年6月投入 井関農機2026年1月16日

トラクタ「JAPANシリーズ」BJ65・74・90・105を新発売 無段変速ミッション搭載で2026年6月投入 井関農機2026年1月16日 -

北海道の暮らしと仕事セミナー「一次産業(農業・林業・水産)のお仕事編」開催2026年1月16日

北海道の暮らしと仕事セミナー「一次産業(農業・林業・水産)のお仕事編」開催2026年1月16日 -

防災力アップ体験イベント「もしもFES大阪2026」3月に開催 こくみん共済 coop2026年1月16日

防災力アップ体験イベント「もしもFES大阪2026」3月に開催 こくみん共済 coop2026年1月16日 -

推しいちごに投票「天下分け目のいちご戦国時代2026」開催 食べチョク2026年1月16日

推しいちごに投票「天下分け目のいちご戦国時代2026」開催 食べチョク2026年1月16日 -

フルーツ王国ふくしま「ゆうやけベリー・県産いちご」フェア開催 福島県2026年1月16日

フルーツ王国ふくしま「ゆうやけベリー・県産いちご」フェア開催 福島県2026年1月16日 -

「いちごさんどう2026」開幕 相武紗季をゲストに迎え発表会 佐賀県2026年1月16日

「いちごさんどう2026」開幕 相武紗季をゲストに迎え発表会 佐賀県2026年1月16日 -

法人向け気象情報「ウェザーニュース for business」林野火災リスク判定を提供2026年1月16日

法人向け気象情報「ウェザーニュース for business」林野火災リスク判定を提供2026年1月16日 -

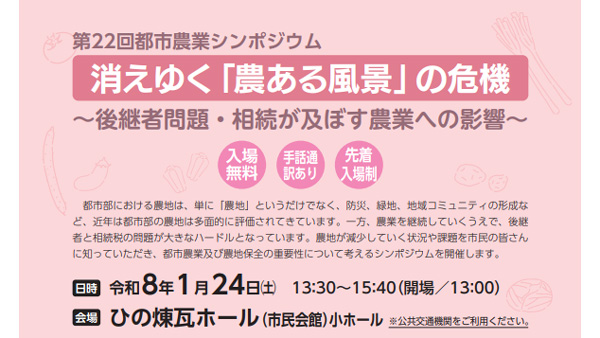

都市農業シンポジウム「消えゆく『農ある風景』の危機」開催 東京都日野市2026年1月16日

都市農業シンポジウム「消えゆく『農ある風景』の危機」開催 東京都日野市2026年1月16日 -

宅配インフラで高齢者見守り 浜松市と協定締結 パルシステム静岡2026年1月16日

宅配インフラで高齢者見守り 浜松市と協定締結 パルシステム静岡2026年1月16日