JAの活動:第42回農協人文化賞

【第42回農協人文化賞】営農事業部門 なめがたしおさい農協組合長 棚谷保男氏 作る責任、売る工夫 肝に2022年2月10日

茨城・なめがたしおさい農業協同組合代表理事組合長 棚谷保男氏

茨城・なめがたしおさい農業協同組合代表理事組合長 棚谷保男氏

1974(昭和49)年農協に入りました。最初は購買で、その後営農部門で、野菜と米について学びました。当時、県内の玉川農協の「米+α」の営農指導が知られており、農協に入ってすぐのころ山口一門組合長から「貯金や共済は毎日やれば1カ月で覚えられる。だけど米づくりは1年に1度、一生で30~40回しかできない。貯金は間違ったら赤鉛筆で直せるが、米作りは失敗したらその年は終わりだ。そこが違う」と言われました。営農を中心とした農協運動の原点を教わった思いで、その時のことが脳裏に焼き付いています。

今でこそ、JA管内は食用カンショの産地ですが、もともと畑作地帯で、デンプン用のカンショ、葉タバコのほか、さまざまな露地野菜を作っていました。食用カンショは農協でも扱っていませんでした。自分の家で作っていたので経験があり、葉タバコを作っていない農家に呼びかけ、2年目に約50人で部会をつくりました。最初は早掘りカンショを手掛けましたが、誰も相手にしてくれず、先進地である千葉県の農業試験場に行って栽培方法などを教わりました。

1981年に茨城県農業試験場が、当麻生町(現行方市)で現地試験を始めました。ところが86年にサメ肌病が大発生しました。原因が分からず、あわてて宮崎県にウイルスフリー苗の勉強に行き、88年にウイルスフリー苗を育成し、普及させました。品質が向上し、収量も大幅に上がりました。今ではすべてウイルスフリー苗を使っています。

焼き芋については、2003年に静岡県のスーパー・マックスバリュ東海から話があり、今のような店頭での販売が始まりました。野菜産地でありながら、県内のほかのJAのように何十億円もの販売額をもつ作目がなく、産地の顔になる作目が欲しいと考えていたところでした。それも店頭で焼いて販売するという新しいビジネススタイルです。

地域活動

地域活動

周年出荷するため芋は定温貯蔵貯蔵しなければなりませんが、当初は糖化が不十分だったため、硬くてポクポクした焼き芋になり、売れませんでした。味にばらつきがある、上手く焼けないなどの苦情も来ました。そこで茨城県の甘藷技術体系化チームと「焼き芋プロジェクト」を作り、栽培技術からマーケティングに重点を移しました。そこでは徹底して焼き方にこだわり、研究しました。品種ごとの温度や時間など、おいしく焼くための試験を何度も繰り返し、芋の品種、大きさごとの温度や時間など、おいしい焼き方の細かいマニュアルを作りました。若い人はねっとり系、高齢の人はホクホクの芋が好きと、年代による好みの違いにも合わせました。

農産物は生産者、農協、市場、販売店が、それぞれ役割を分担しあう分業によって価値が出るものだと思っています。作る人、売る人が責任を持ち、約束したことを守る。カンショだけでなく、農協で扱っている農産物はすべてそういう考えでやってきました。農協では消費者の生の声を聞くために、生産者が定期的に店舗回りするよう呼び掛けています。

産地は、高く売ることを主眼に、販売単価を上げることに努めていますが、私は平均単価を上げることではなく、生産したもの全てを売り切り、生産者の所得全体を上げることが重要だと考えています。カンショでも市場の規格に合わず出荷できないものが4分の1くらいあり、これは廃棄されていました。加工する方法も検討しましたが1JAでは限界がある。全国には数多くの食品会社があり、自分でできないことは、他業種とタイアップすることです。JA外に出荷している生産者の畑は、収穫後、商品にならないカンショが散らばっていますが、JAに出荷している生産者の畑には残渣(ざんさ)一つありません。

生産者を始めとするJAや県の関係者の努力が実り、2017年になめがた農協甘藷部会連絡会が日本農業賞大賞と天皇杯を同時受賞しました。そのポイントは、白ハト食品工業との提携で、国が推奨する農業の6次産業化を実現したことです。小学校の廃校を活用し、大学芋などの加工施設、焼き芋のことが学習できるミュージアム、地元の野菜などを使ったレストラン、直売所、耕作放棄地を開墾した体験農場を併せ持った「なめがたファーマーズヴィレッジ」を2015年にオープンさせました。「見る、食べる、育てる」ことを目標にした日本初の体験型テーマパークです。ここで働く人たちはほとんどが地元の人たちで、雇用の拡大にも役立っています。

もう一つカンショの海外輸出があります。焼き芋を世界に発信したいとの思いで、2018年にブランド品種の「紅優甘」をカナダ、タイ、香港、シンガポール、フランス、ドイツに輸出しています。焼き芋での食べ方を海外に提案し、世界共通語として「YAKIIMO」を広めたいと思っています。

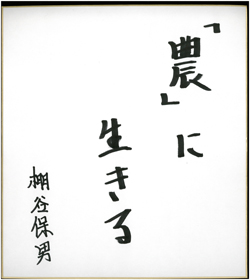

座右の銘

座右の銘

【略歴】

たなや・やすお 昭和29(1954)年6月生まれ。昭和49(74)年麻生町農協入組、昭和63(88)年合併により、なめがた農協となる、平成20(08)年営農経済部長、平成21(09)年総務企画部長、平成25(13)年なめがた農協退職、同年代表理事専務、平成28(16)年代表理事組合長、全農茨城県本部運営委員会・茨城県厚生連経営管理委員会副会長、平成30(18)年茨城県農林水産部農業政策アドバイザー、平成31(19)年合併によりなめがたしおさい農業協同組合となり代表理事組合長、令和2(20)年総務省地域力創造アドバイザー就任。

【推薦の言葉】

"地域の後継役"率先

棚谷氏は、生産者農家から様々な事業展開への理解・協力をえるため、再三生産者との会議・講習会を重ね、甘藷部会とJA、茨城県関係機関が連携し、役割を明確にして同じ目線で活動することに一貫して務めた。それが「焼き芋」の市場販売へつながり、付加価値の高いカンショの産地化を達成。日本農業大賞、そして天皇杯を受賞した。

カンショの海外輸出でも実績をあげた。農業者にとって「海外輸出は、日本を代表する野菜を作る自信・誇りを得ることにつながる」という信念のもとに、海外顧客の確保と「なめがたしおさい」のブランド化を進めている。

また「国境を越えた産直」をキーワードにドイツ、フランス向けの野菜を3日程度で届くシステムを構築した。

こうした手腕が評価され、総務省の「地域人材ネット」の地域力創造アドバイザーを務めている。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日 -

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日 -

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日 -

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日 -

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日 -

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日 -

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日 -

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日 -

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日 -

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日 -

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日 -

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日