【改正議論の神髄】みどり戦略土台に 基本法見直しは経済法の観点で 東京大学名誉教授・谷口信和氏(2)2023年2月14日

【改正議論の神髄】みどり戦略土台に 基本法見直しは経済法の観点で 東京大学名誉教授・谷口信和氏(1)より続く

食料安保確立はまず自給率向上

論点3.みどりの食料システム戦略の核心=日本的な課題

EUの農場から食卓へ戦略に1年遅れで追いついたみどり戦略の核心は、国内農業生産におけるCO2発生をいかに削減するかだけでなく、農産物・食品の輸入依存度をいかに引き下げるかにある。遠距離海上輸送農産物・食品のCO2負荷をいかに削減するか、逆に言えば総合食料自給率向上=食料安全保障こそがみどり戦略のもう一つの重要な核心になるという日本的な特殊性を認識することが必要である。そして、これをアジアモンスーン地帯に立地するという風土的な条件を踏まえた食料システムとして構築することがポイントであり、水田農業を土台とした新たな「日本型食生活」(米・麦と畜産物・魚介類の組み合わせの下での雑食型食文化)の創造という歴史的な課題に挑戦することが求められている。

その際、海に囲まれた島嶼(とうしょ)国日本は海水温上昇の条件下で降水量・降雪量の増加に見舞われざるをえないという気候危機対応の特殊性への理解が重要である。したがって、畑作農業ではなく、水田農業を基盤として大陸的アングロサクソン(日本の主たる農産物輸入国米国・カナダ・オーストラリアへの食料供給カロリー依存率は43%で自給率よりも高い)的な農業・食生活への接近を図るという特殊な歴史的課題に直面することになる。

かつては露地野菜の多毛作により、水田よりも高かった畑の耕地利用率が2010年からは水田よりも低下している現実(施設園芸の展開の影響)を踏まえるならば、米麦二毛作などの拡大による水田での畑作物作付けの可能性への挑戦が新たな歴史的な課題になっているというべきであろう(参考文献①)。

したがって、見直しを迫られる基本法はその土台にみどり戦略を位置づけることが不可欠であり、CO2削減の土台の上で持続的な農業の展開を担保するものでなければならない。

論点4.基本法の目標とは

食料安全保障の確立=出口としての食料自給率の向上

現行基本法の画期的な意義は①食料自給率の向上を謳(うた)い②農業の多面的機能の位置づけを行ったことにある。しかし、①に関してはこれを断固として実現するという強い政策的意思が感じられないといわざるをえない。実際、1964~2010年まで連続貿易黒字という現実が支配していた下では、工業製品輸出VSエネルギー・農産物輸入という貿易モデルに優越性があったともいえる。だが、2006~08年の世界食料危機を転換点として事態は根本的に変わった。この食料危機自体が中国の穀物在庫積み増しによって引きこされたこと、2011年以降の日本の貿易赤字は対中国で一層拡大したこと、今回の食料危機でも中国の穀物・大豆・魚介類の大量輸入が契機となっており、日本は国際農産物・食品市場での買い負けが常態化しつつある。もはや現在の日本にとって、農産物・食品はいつでも自由に買えるという時代が終焉(しゅうえん)した。食料自給率の向上を通じた食料安全保障の確立は防衛にも匹敵する国家の一大事になったといえる。

また、②については基本的理念においては掲げられているものの、実際の施策に関する規定は中山間地域直接支払の根拠とされた第35条第2項での記述以外にはなく、後に導入された環境支払などは基本法との関連がないままとなっており、これらの多面的機能支払相互の間に混線がみられるため、基本法の見直しに際しては整序される必要がある。

食料自給率向上をめぐっては二つの課題がある。第1は、穀物自給率であり、主食用穀物(小麦)と飼料用穀物(飼料用米+子実トウモロコシ)がこれに該当する。第2は、需要拡大農産物、とくに畜産物であり、耕畜連携による堆肥利用を通じて化学肥料削減に貢献するとともに地域循環型農業の実現を通して、地産地消によるCO2削減に結びつくことが期待される。この両者を通じて総合食料自給率向上を実現することを最重要の課題とすべきである。食料自給力指標(2015年)や食料国産率(2020年)などの複雑で多様な指標の導入が却って国民の間に食料自給率問題への接近を妨げている現実をこそ直視すべきではないか(参考文献⑤)。

論点5.飼料用米の役割を再度見直すべきだ

畜産物消費の多い先進国は穀物自給率も高く、それぞれの風土的条件に見合った穀物の飼料的利用が進んでいる。たしかにドイツでも近年は子実トウモロコシの飼料利用が進んではいるが、2019/20年度の飼料穀物利用に占める子実トウモロコシの割合は24・7%にとどまり(輸入はこの1/2程度)、小麦29・4%、ライ麦27・6%より低い。いわゆる「麦類」の飼料穀物利用が3/4を占めている。

日本の場合、飼料穀物の国産化を考える場合に第1に候補となるのは言うまでもなく主食用米としては過剰となっている米の飼料である飼料用米であろう。しかし、日本では2022年産の段階で基本計画が2030年の生産努力目標として掲げた作付面積・生産量を超過してしまったことから、2023年産以降の飼料用米の生産拡大にはブレーキがかかっている。実際、飼料用米は主食用米の生産調整手段にとどまっていて、未だに専用種が主流ではないため、単収が食用米と比べて高くない。だが、専用種の開発・普及における課題が山積しているのが現実である。

すなわち、①地域的条件に見合った品種の適用が十分ではない上に②備蓄米政策の影響を受け、飼料用米供給に不安定性があることから実需者である畜産経営にとっては使いにくいだけでなく、③実際には食用米に劣る栄養価・単収・品質となっていることがあり④もみ流通の可能性が十分に活用されていないといった問題がある。したがって、安易に飼料用米から子実トウモロコシに誘導するような短兵急の政策を採用するのではなく、飼料用米の定着に向けた長期的な政策を採用することが必要であろう(参考文献④)。

論点6.基本法自体の姿

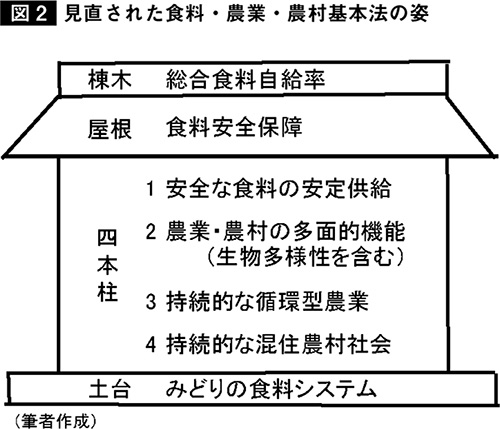

以上の検討を踏まえて、見直し後の基本法の姿を図2のように土台と4本の柱と屋根で構成される住宅に例えて考えてみたい。

第1に、みどり戦略が土台にくる。基本法の最終的な制約はこれにより決まると考えるべきであろう。

第2に、4本柱は現行基本法を修正しながら踏襲する。「食料の安定供給(の確保)」には「食品安全基本法」に示される「安全な食品」の考え方を組み込んで「安全な食品の安定供給」と修正する。「多面的機能(の発揮)」は農業・農村が果たす機能ということを明示するとともに、生物多様性に関わる理念を追加する。「持続的な農業(の発展)」はみどり戦略の重要な理念となる「循環型農業」の考え方を明示したタイトルに修正し、「農村(の振興)」は多様な住民の共生・共存を念頭において「持続的な混住農村社会」とする。

第3に、4本の柱の上に聳(そび)える屋根は食料安全保障とし、その達成指標を総合食料自給率とした。自給率目標は50%として、これを達成する期限を基本計画に明示するとともに、達成後には60%を目指すことを宣言する。

以上の基本法の枠組みの下で、論点1に示したような三本立ての政策体系を採用するが、そのいずれもが国会での審議を経て内外情勢に柔軟に対応できる経済法の役割をもつようにすることが期待される。

(参考文献)

①「総論 みどりの食料システム戦略」『日本農業年報67 日本農政の基本方向をめぐる論争点』農林統計協会、2022年2月②「食料安保が叫ばれる今 食料自給率向上への本格的な議論を」『月刊NOSAI』2022年8月号③「年頭所感 食料安全保障確立に向けた基本法の見直しとは何か」『農村と都市をむすぶ』2023年1月号④李侖美と共著「求められる飼料用米政策の一貫性と持続性」同前⑤「総論 新たな農業の基本法体系はどうあるべきか」『日本農業年報68 食料安保とみどり戦略を組み込んだ基本法』筑波書房(2023年2月近刊)。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日