【食料安保を考える】コメ 工業用利用も視野に増産不可欠 宮城大・三石教授2023年9月21日

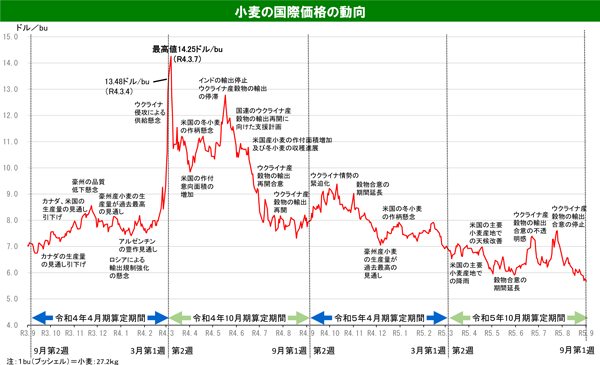

農林水産省は9月12日、輸入小麦の政府売渡価格を10月期から11.1%引き下げると発表した。米国の主要産地の天候が小麦の生育に好条件であったことや、海上運賃の下落などが理由だ。小麦の国際価格は昨年2月のロシアのウクライナ侵攻で一時、史上最高値まで高騰したが、今年2月以降は、依然として情勢は不透明ではあるものの、おおむねウクライナ侵攻前の相場水準以下に低下している。現状をどう見るべきか。宮城大学の三石誠司教授に聞いた。

日本の「水田」は世界有数の良質米生産「工場」

日本の「水田」は世界有数の良質米生産「工場」

緩和基調の穀物需給

小麦の国際価格は2022年3月に1ブッシェル14.25ドルと史上最高値をつけた。その後、8月までに同8ドル台まで下落したが、ウクライナ情勢が緊迫化すると9ドル台へと上昇し、その後は6~7ドル台へと下落したものの、今年8月にはロシアによるウクライナ産穀物の輸出合意の停止で、再び7ドル台後半に上昇した。

ただ、その後は5ドル台後半で推移しており、ウクライナ情勢の緊迫化前の水準を下回る状況だ。

こうした情勢のなか10月期の政府売渡価格は、直近6か月間の買付価格をベースに算定、5銘柄加重平均(税込価格)で1トン6万8240円と4月期の7万6750円から▲11.1%の引き下げとなる。これを受け、パンや菓子などで値下げの可能性もあるとの業界予想も出てきた。

国連食糧農業機関(FAO)が公表している食料価格指数(2014‐2016年=100)は、ロシアのウクライナ侵攻後の3月~4月は「160」近くまで上昇したが、最新値の今年8月は121.4で2021年水準に戻っている。

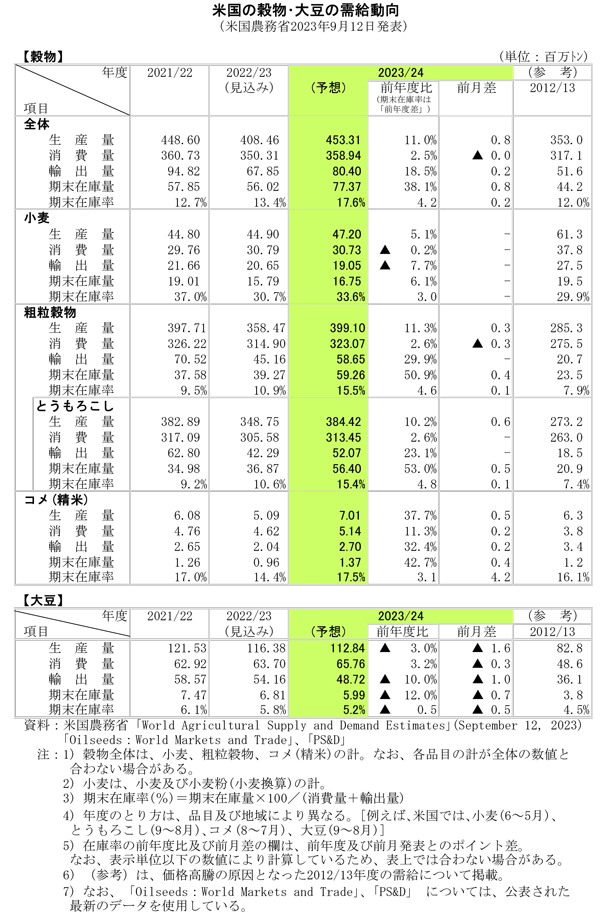

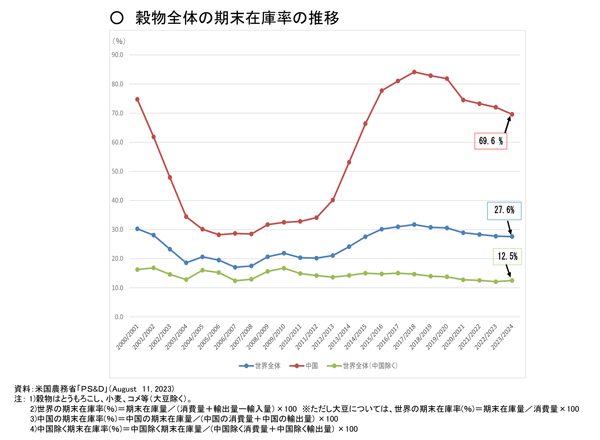

現在の状況について三石教授は「穀物の国際価格は昨年のピーク時より明らかに下落している。したがって調達価格も下がる。今年度の世界の小麦生産量は昨年よりわずかに減る見通しだが、期末在庫率は30%を超えている。昨年と比べれば世界全体の穀物・油糧種子の生産・消費は増えているが、全体として需給はやや緩和基調だ」と話す。

小麦、コメ、トウモロコシなど粗粒穀物、そして大豆など油糧種子の合計期末在庫率は26%で昨年より約1200万t多いというのが米国農務省の見立てだ。

米国の戦略の意味とは?

しかし、こうした状況のなかでこそ考えるべき問題があると三石氏は強調し、注目すべきは米国のトウモロコシの生産とさらにその仕向け先だと指摘する。

9月12日に米国農務省が発表した米国の需給動向によるとトウモロコシの生産量は3億8442万t、前年度比10.2%増と史上最高の予想である。作付面積が増えているだけでなく干ばつ耐性などの品種改良も進んでいるという。

では、生産されたトウモコロシの仕向け先はどこか。米国農務省は、輸出量を5000万t程度、3億3000万t以上を国内需要としている。

その内訳は国内の畜産飼料用のほか、食品・種子・工業用(8割がエタノール用)だ。日本は飼料原料のトウモロコシを米国に依存しているが、米国内でここまで工業用需要が増えるとは考えていなかったかもしれない。

「かつては余剰分として輸出をしていたが、もう何年も輸出量は大きく変わっていない。生産量が史上最高になっても国内で使えるマーケットを何年もかけて作り上げてきたということだ。その一方で従来と同じ量は輸出する。つまり、大量に生産できる品目があるなら、その生産を拡大し維持するため、どこかで需要を作り出す、というのが米国の発想であり、長年の戦略だ」と指摘する。

今やトウモロコシはエタノール工場の原材料として不可欠である。米国は自国生産に向いているトウモロコシを戦略作物として位置づけ、大量生産と同時に新市場を作り、エネルギーの安全保障にも繋げている。

一方、日本にはそうした発想があるだろうか、とも三石氏は問いかける。

「たとえば、米の需要開拓と言っても、良食味の米の開発にとどまるのであれば、それは製品開発の繰り返しにすぎない。しかも人口は減るからと米の生産量を減らしていくことで本当に良いかは疑問だ。800万t生産できる米をしっかり活用する戦略こそが必要だと思う」と指摘し、政策として米粉を徹底活用することと、さらに工業用原材料としての利用も考えるべきだという。

「水田」日本の戦略の柱に

現在の議論は麦、大豆など輸入依存度の高い品目に対し、水田の畑地化を進めることで国産の増産を図ろうというものだ。確かに畑地化して麦、大豆の生産量を増やし、農家の所得を確保する部分も必要だ。ただ、世界有数の良質米生産「工場」としての水田をどう活用するのか、これは基本法見直し議論のなかでも十分に議論されたとは言えないのではないか。

「インドがバスマティ米以外の米の輸出規制をした。本来なら輸入国に対し、では日本が代わりに出す、と言えればベストである。そうなればインドもマーケットを失うため輸出規制が得ではないことがわかる。輸入麦の550万tを少しでも国産に置き換えることは必要だが、世界の米貿易が増加する中で、戦略物資としての可能性がある米生産の縮小は本当に良いのか」と話す。

また、備蓄米の水準を切り下げるべきとの議論もあるが、農水省が発行している食料安全保障月報8月号によれば穀物全体の期末在庫率は世界全体では27.6%だが、中国は69.6%と7割近い。2008年の世界的な食料危機以降、年々、在庫を増やしてきている。日本も中長期を考えた在庫の議論もさらに必要だろう。

米国のトウモロコシ生産とその利用について三石氏は改めて「10年、20年かけて、国の資源をどう使うかと取り組んだ結果が、今のかたちになっている。目の前のことに一喜一憂せず日本も長期的な戦略を立てる必要がある」と強調する。

さらに食料安全保障を「保険」にたとえ、「人が年収の5%程度を生命保険などに支払っているとすれば、国家の年収であるGDP550兆円のうち、食料を含む安全保障にはいくらが適切か。日本はこうしたことを考えなければならないほど食料が危うい」と話している。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日