日本農学進歩賞受賞者の研究概要2019年11月8日

10月9日付のJAcomで報じたとおり、(公財)農学会が主催する第18回日本農学進歩賞は、10名の受賞者への授賞式および受賞講演会が、11月22日(金)午後1時から東京大学農学部弥生講堂で行われる。

今回、農学会から受賞者が講演する研究の概要を入手したので概要を紹介する。

2019年度(第18回)日本農学進歩賞を受賞した研究業績は、専門性の高い基礎研究の分野の業績であるが、例えば新村毅氏の「家禽の行動の制御機構の解明と応用」や中野亮氏の「チョウ目害虫の超音波を介したコミュニケーションと防除技術」のように農業の現場での実用化が近い研究もある。

受賞者と研究業績課題名と概要は次のとおり。

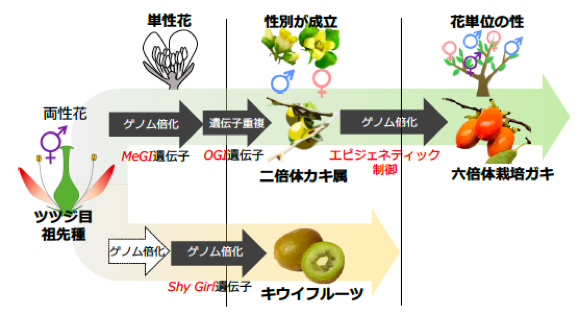

▽赤木剛士(岡山大学大学院環境生命科学研究科)「果樹作物における性決定機構の解明」

○「性」の決定は生物の遺伝的多様性を維持する最重要機構の一つであり、作物の栽培・育種の両面において考慮すべき重要形質である。しかし、植物の遺伝的な性を規定する性決定遺伝子はいずれの種においても同定されていなかった。本研究では、果樹作物であるカキ・キウイフルーツにおいて、植物では初となる性決定遺伝子群を発見し、人為的な性改変技術を開発するとともに、ゲノム・遺伝子倍化が性の揺らぎや成立を駆動した進化過程を明らかにした。

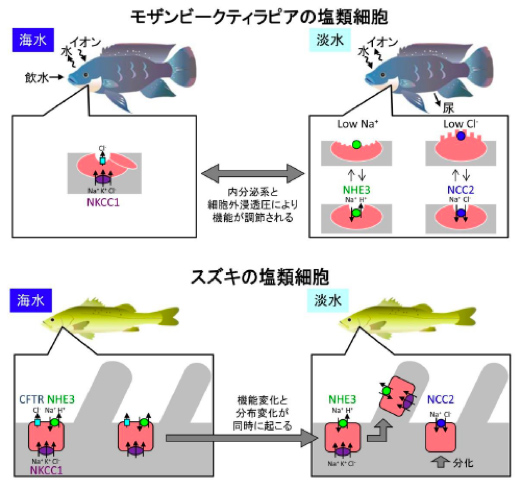

▽井ノ口繭(東洋大学生命科学部生命科学科)「魚類の浸透圧調節における鰓塩類細胞の機能形態学的研究」

○淡水と海水、軟水と硬水などイオン組成が多様に変化する水圏環境で、硬骨魚は体液浸透圧を海水の約1/3に維持している。井ノ口氏は、「何故、魚類は多様なイオン環境に適応できるのか」という疑問を解明するため、硬骨魚のイオン調節の中核をなす鰓(えら)の塩類細胞について研究を進めてきた。広塩性硬骨魚の塩類細胞を機能形態学的に分類し、その機能変化のメカニズムを調べることで、魚類の環境適応機構を明らかにした。

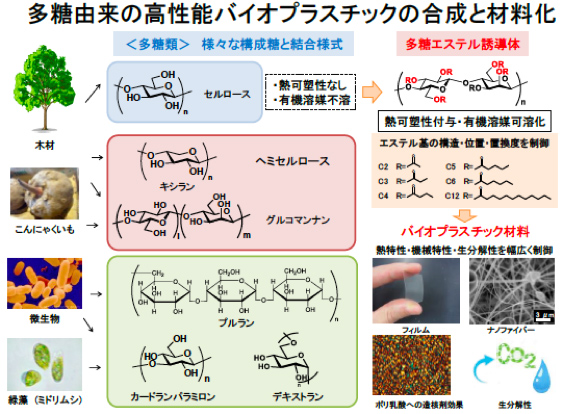

▽榎本有希子(東京大学大学院農学生命科学研究科)「多糖由来の高性能バイオプラスチックの合成と材料化」

○未利用バイオマスの有効利用を目指し、プラスチックとしては未利用であったこんにゃくいものヘミセルロースや微生物産生の様々な多糖エステル誘導体を合成し、熱的機械的特性の解析、フィルムなどへの材料化を行った。多糖誘導体が、原料多糖やエステル基の化学構造や置換位置に依存して、結晶性、耐熱性、強度、添加剤効果、光学特性、接着性、生分解性など、特異な性質を示すこと明らかにし、高性能バイオプラスチックとしての可能性を提案した。

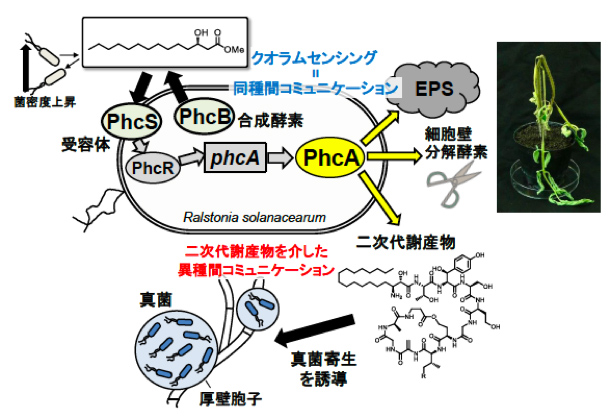

▽甲斐建次(大阪府立大学大学院生命環境科学研究科)「同種・異種微生物間の化学コミュニケーションに関する生物有機化学的研究」

○微生物は、同種・異種間で低分子/中分子化合物を介した化学コミュニケーションを行う。本研究では、グラム陰性細菌と真菌における重要な生命現象に関わる化学コミュニケーション分子を解明し、それらの機能解析を進めた。それらは生物学・化学的に高く評価され、農学分野における微生物の化学コミュニケーションの重要性を提示した。

▽新村毅(東京農工大学農学部)「家禽の行動の制御機構の解明と応用」

○家禽の行動の機構を解明し、制御することで、生産性と福祉性を担保したシステムの基盤を構築した。すなわち、ニワトリの高度な母子間コミュニケーションの機構を明らかにすると共に、その効果を再現する母鶏模倣型ロボットを開発し、ヒナの行動を操る技術を開発した。さらに、飼育環境におけるニワトリ個体間の資源競争の原理を明らかにし、資源の空間デザインを一新することで闘争行動を解消した新しい飼育システムを開発した。

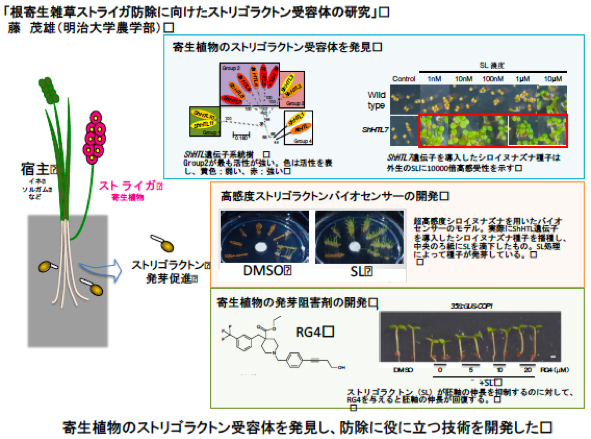

▽藤茂雄(明治大学農学部)「根寄生雑草ストライガ防除に向けたストリゴラクトン受容体の研究」

○植物ホルモンとして知られるストリゴラクトン(SL)は、根寄生雑草、ストライガの種子発芽を誘導するアレロパシー物質として発見され、ストライガはSLを宿主認識のシグナルとしてハイジャックし、寄生に利用している。本研究では、ストライガの宿主認識に必須な超高感度SL受容体の単離同定)、簡便なSLバイオセンサーの開発、そしてSL作用を示す発芽促進剤とSL作用を阻害する発芽抑制剤の単離を行った。

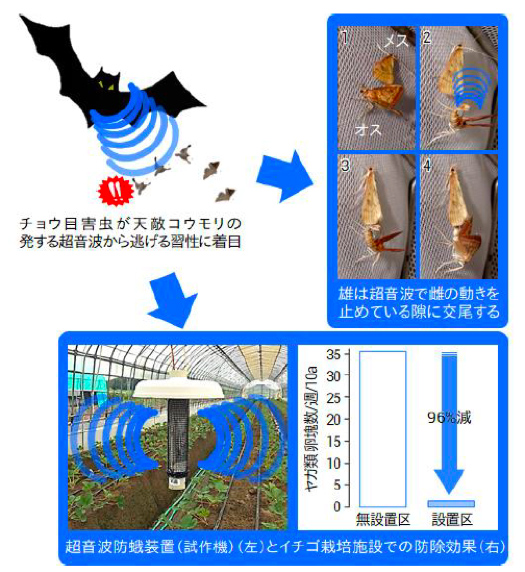

▽中野亮(農業・食品産業技術総合研究機構果樹茶業研究部門)「チョウ目害虫の超音波を介したコミュニケーションと防除技術」

○チョウ目昆虫の多くは、我々には聞こえない超音波を発する。オスは、他者の行動を抑制する超音波を交尾時に発し、メスとの交尾機会の増加や他のオスとの競争に利用していた。このようなコミュニケーションの進化的起源は、捕食者であるコウモリの超音波を検知した際に不動化することにあると推察された。超音波を忌避する習性に着目し、蛾類のほ場への飛来を超音波で阻害するなど、超音波を用いた害虫防除技術を開発している。

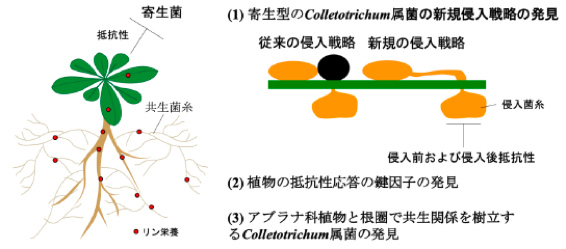

▽晝間敬(奈良先端科学技術大学院大学)「糸状菌の植物寄生・共生戦略と植物応答の多様性に関する研究」

○植物感染微生物は、 植物環境条件に適した感染戦略を選択する可塑性を有する。Colletotrichum属糸状菌には、種々の作物に炭疽病を引き起こす多くの種が存在する。晝間氏は、本属菌の新奇な感染戦略を発見するとともに、植物が示す多層かつ重厚な抵抗性応答の鍵因子を同定した。さらに、Colletotrichum属には、菌根菌が共生しない アブラナ科植物に共生する種が存在することを発見し、本属菌の植物寄生・共生戦略と植物応答の多様性について、新知見を提供した。

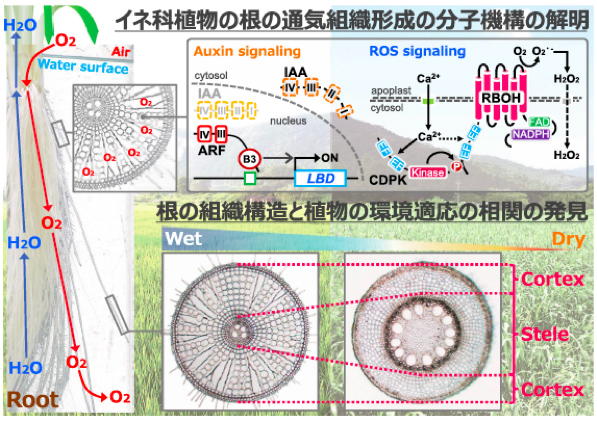

▽山内卓樹(JSTさきがけ東京大学大学院農学生命科学研究科)「イネ科植物の環境適応に貢献する根の解剖学的形質に関する研究」

○植物は生存に不利益な環境から逃れることができない。冠水した土壌において、植物は通気組織とよばれる空隙を通して根の中に酸素を運んでいる。そのため、通気組織は作物の耐湿性を考える上で重要な形質である。これまでに山内氏は、通気組織がつくられるしくみを明らかにしてきた。また、植物の環境適応と根の各組織の構成の間に相関を見出した。これらの研究成果は、将来的に作物の耐性育種に応用できると期待されている。

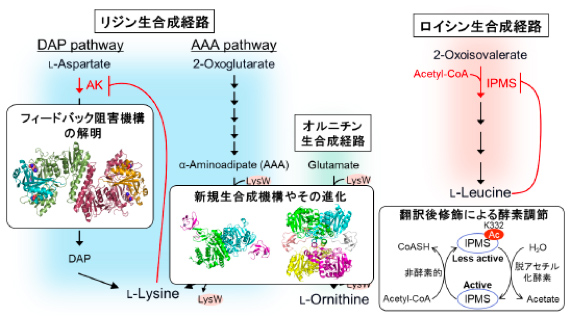

▽吉田彩子(東京大学生物生産工学研究センター)「アミノ酸生合成酵素の機能と調節機構に関する研究」

○生物は様々な代謝調節機構を有している。吉田氏はアミノ酸生合成経路に着目し、その機能や調節機構の解析を行った。バクテリアの2つの異なるリジン生合成経路を対象として、初発酵素の最終産物によるフィードバック阻害機構や、キャリアタンパク質を用いる新規生合成機構を解明した。また、タンパク質アセチル化修飾によるロイシン生合成酵素の調節機構を発見し、アミノ酸生合成酵素の調節機構に新たな概念を提示した。

(関連記事)

・第18回日本農学進歩賞の受賞者が決定(2019.10.09)

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日