地域の共同活動維持 多面的機能支払が効果 農水省が中間評価 2022年11月7日

農林水産省は多面的機能支払交付金の中間評価を10月に公表した。交付金によって農地周辺の水路、農道などの維持に地域ぐるみで取り組むことによって農業・農村の多面的機能が発揮されるとともに、担い手への農地集積を後押ししていると評価している。ただ、今後、農村人口が減少するなか、都市住民の田園回帰など農的関係人口にも着目し地域の共同活動に呼び込むことも課題としている。

取り組み面積 増加

農地や農業用水などの資源を地域ぐるみで保全する活動に対する「多面的機能支払交付金」は2015(平成27)年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく事業として実施され、草刈りや水路の泥上げ、ため池の簡単な補修、生態系保全などに集落で取り組む活動に交付金が支払われている。

この交付金は、中山間地域の条件不利を補正する中山間地域等直接支払と、自然環境に配慮した農業を支援する環境保全型農業直接支払とあわせ「日本型直接支払制度」の1つ。人口減少と高齢化などで地域資源の保全管理が難しくなるなか、「非農業者も含めて自治会のような組織をつくってもらい、資源を荒らさない地域ぐるみでの活動の呼び水となるよう交付金を創設した」(農村振興局農地資源課)。

支援単価は「農地維持支払」で都府県の田は10a3000円など。2022年度予算では470億円が措置されている。

今回の中間評価は2019(令和元)年に施策の実行状況や効果などの評価を行うことを決めたことから実施した。

農水省のまとめでは2022(令和4)年3月末現在、全国1447市町村において2万6258組織が約231万haの農用地で地域の共同活動による保全管理活動を実施している。前回評価の2018(平成30)年にくらべて1.01倍となっている。

中間評価では「地域の共同活動による保全管理活動の取り組みは着実に拡大している」としている。これは逆に言えば、非農業者も含めた共同活動が必要になっている地域が広がっていることを示す。農村地域の人口減少は進行し、2022年の農業経営体数は97.5万経営体となり初めて100万を切った。こうしたなか、地域共同活動への農業者以外の人の参画率は36%(2021年度実績)となっている。

地域でのさまざまな活動にコロナ禍は大きな影響を与えてきたが、この交付金による共同活動も例外ではなく、イベントの中止や総会の書面開催への変更などが行われたが、調査によると、草刈りなど保全活動は参加者の減少したという組織はあったものの、おおむね問題なく活動できたという。なかには「この交付金による活動は、コロナ禍で集まる機会も少ないなか地域の方々とコミュニケーションがとれる唯一の場になっている」との声も聞かれた。

遊休農地の解消も

こうした地域資源維持のための共同活動を支援する交付金の効果について、今回の中間評価では「資源と環境」、「社会」、「経済」の3つの観点から評価した。

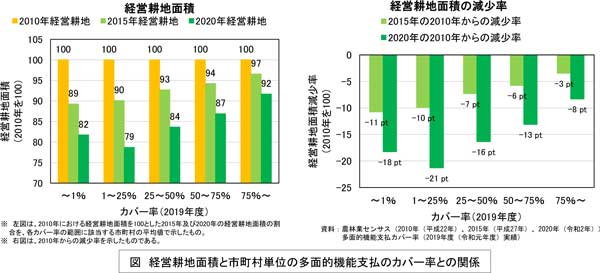

「資源と環境」の点では、2018年からの4年間で538haの遊休農地が解消され耕作可能は状態に戻ったことが明らかになった。また、経営耕地面積は2010年から減少しているが、この交付金のカバー率が高い市町村では減少率が小さいことが示された。2010年の耕地面積を「100」とするとカバー率25%~50%の市町村では2020年に16%減となったが、カバー率75%以上では8%減にとどまった。

共同活動を行っている組織の93%が交付金による施設の維持管理が異常気象時の被害減少や早期復旧について「かなり役立っている」「ある程度役立っている」と回答しており、自然災害の防災、減災にも寄与していると評価した。

「社会」への寄与の点では、この交付金が非農業者が地域活動に参加するきっかけとして「かなり役立っている」「役立っている」と回答した組織が約8割となったほか、交付金のカバー率の高い市町村では集落内の寄り合いの開催回数が多いなど、地域コミュニティの維持と活性化に結びついていると評価した。

農地集積を後押し

大規模経営体へのアンケートでは地域の共同活動によって「水路や農道の草刈りや泥上げが適切に行われるため、営農がしやすい」との回答が約9割を占めた。「水路や農道の草刈りなど保全活動の参加者を確保しやすく負担が軽減される」と回答も6割を超えた。

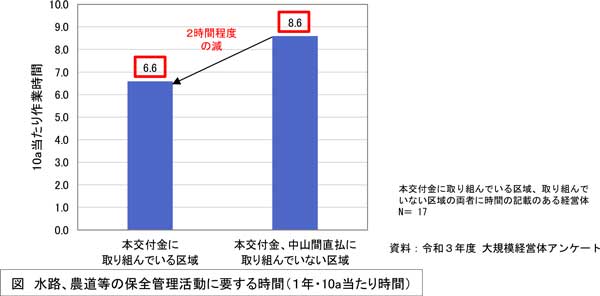

アンケート調査によるとこの交付金に取り組んでいない地域と比べると、保全管理活動に必要な時間が10a当たり2時間減少することも分かった。

また、この交付金のカバー率が高い市町村ほど農地利用集積割合が高いことも明らかになった。こうした結果から、地域農業の構造改革を後押しするなど、交付金は「経済」にも寄与していると評価した。

関係人口の取り込みを

この交付金の対象となっている組織の構成員は233万人・団体で、うち非農業者は72万人・団体となっている。参加している団体は自治会、子供会、女性会が多い。地域住民以外の人が参加する活動を実施しているのは23%あった。今回の評価では「地域外からの参加や連携を図りながら取り組みが展開されていることを示唆している」とした。

一方、農地集積が進んだ結果、集落外の大規模経営体によって耕作される農地も増えてきた。こうした大規模経営体では、自分の集落以外の保全管理活動には「参加していない」とする回答が5割を占める。「いわゆる"入り作"に頼っている地域は、保全管理活動が手薄になりがち。今後は他の集落を手伝いにいく活動の広域化も課題になる」(農水省農地資源課)という。農水省の調査では55%の市町村が広域化が必要な組織があると回答している。

同時に人口減少と高齢化にともなって、事務作業の維持や、制度の複雑化なども課題として明らかになった。

一方、内閣府の農山漁村に関する世論調査(2021年6月)では、活力が低下した農業地域に行って協力してみたいと約7割の人が回答している。

こうしたことをふまえ、農水省は、地域の活動組織とSDGsや地域貢献に関心のある企業や大学などをマッチングさせ、地域外から人材を呼び込み活動組織に参加してもらうなど「農的関係人口」の創出や拡大を今後の課題としている。

また、広域に活動する組織を育成するとともに、若手の非農業者を含む「草刈隊」を結成するなど、「集落の枠組みを超えて広域的に保全管理活動を実施する体制を構築することが重要」と強調している。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日