農政:日本農業の未来を創るために これで良いのかこの国のかたち

決議実現が協定変える 食料増産こそ地球貢献 (冨士重夫・JA全中専務理事に聞く)2013年10月29日

聞き手中嶋康博・東京大学大学院教授

・農業と工業論理が違う

・重要品目は地域の基幹

・国境措置の具体策示せ

・暮らしから農業再編を

・所得の向上JAの役割

TPP交渉が年内妥結に向けて加速化するなか、改めて日本農業が21世紀に目指さなければならないものは何かをしっかり考える必要がある。JA全中の富士専務に世界のなかで日本農業の果たすべき役割、JAグループの課題などを改めて聞いた。聞き手は中嶋康博・東大大学院教授。

◆農業と工業論理が違う

中嶋 最初に、世界経済のなかで日本農業はどんな役割を果たすべきか、また国際的な貿易の枠組みはどうあるべきかについてお聞かせください。

中嶋 最初に、世界経済のなかで日本農業はどんな役割を果たすべきか、また国際的な貿易の枠組みはどうあるべきかについてお聞かせください。

冨士 世界の食料事情を考えると世界人口は今後20年ほどで90億人に増大していく見込みですが、一方で農地は増えず生産性の向上もそうは望めず水の問題もあります。

農業生産を飛躍的に拡大する余地はきわめて少ない状況のなかで、食料純輸入国の日本としてもこれ以上農地を減らさないで最大限、食料増産に努めることが地球に貢献することになります。そうした長期的な視点を持って貿易問題と国内の農業政策を考えていくべきだと思います。

国際的な貿易の枠組みについては、WTO(世界貿易機関)協定が多国間共通の協定ですから、やはりWTOできちんとルールを作りあげることが極めて大事です。TPPも含めFTA(自由貿易協定)・EPA(経済連携協定)は参加した国だけが恩恵にあずかるわけで、そこからはずれた国は差別的な取り扱いを受ける。そうなると東アジアの途上国、飢餓に悩むアフリカの国々、そうした貧しい国には問題が大きい。ですからWTOで統一した貿易の枠組みをつくることに日本はチャレンジし主導的な役割を果たすべきです。

そこで考えなければならないのが、WTOドーハラウンドが暗礁に乗り上げてしまった要因です。

全体としては加盟国が増えコンセンサスを得ることが難しくなったわけですが、その要因の1つは先進国と途上国の対立です。

もう1つは農業と工業を同じ論理で括ろうとすることに無理があるということです。たとえば、農産物の関税とは各国の地理条件、土地条件、気象条件などが違うため、それを公平にするための措置なわけです。その考えのもとで農産物の貿易ルールを考えることが大事です。ましてや農産物は人間の生命に関わる問題ですから、食料については違う論理でルール化していく。一方、鉱工業製品については努力すれば生産性の向上が図られ技術革新も期待できることから、それはそれで共通のルールをつくる。この考えをWTOで世界全体の共通ルールとすべきだと思います。

中嶋 TPP交渉についてお聞かせいただきたいと思います。改めて基本的な考え方を整理していただけますか。

冨士 TPPはシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの4か国で発効したP4協定がもとになっています。

この加盟国をみると原油や鉱物の資源大国、金融立国、農業輸出大国というある産業分野に特化した国であって、なかには食料については完全に輸入に依存している国もあるなど、極めて産業バランスが取れていないと思います。そのうえ互いの産業が競合しないから、関税を全部ゼロにすることを基本にした。

しかし、そこに米国、ベトナム、カナダ、さらには日本が参加したのであれば、当然、違った枠組みであってしかるべきだと思います。ただし、こうした極端な基本原則を変えられるのか、変えられないのかといえば、われわれは変えられないのではないかと考えて徹底的に参加反対を主張してきたわけです。

さらにISD条項や国民皆保険制度、食の安全・安心などの問題も多国籍企業の利益を優先するための協定となって、国民の主権、政策選択が奪われる危険性もあるのではないかというこの2つの観点からTPPについては参加すべきではないと主張してきました。

◆重要品目は地域の基幹

冨士 しかし、それでも参加した以上、ここで大事になるのは自民党や衆参農林水産委員会の決議です。そこでは農林水産品では5品目などを関税撤廃から除外すること、食の安心・安全は確保すること、国民皆保険制度は守ることなどを決議していますが、これらが交渉のなかで実現できれば、TPPは異質な協定ではなくなってこれまで日本がフィリピンやインドネシアなどと締結してきたFTA・EPAと同様な柔軟性のあるお互いの立場に配慮した貿易協定になると理解しています。だから、参加した以上は決議を必ず実現することが大事なんです。

中嶋 農産物では5品目を重視する理由を教えてください。

冨士 決議では「5品目など」となっています。品目といっていますが、これはカテゴリーと考えればいい思います。「牛肉・豚肉」で1つのカテゴリー、「甘味資源」で1つのカテゴリーということです。それに加えて「など」には、沖縄にとって大事なパイナップルや北海道の輪作にとって大事な豆類、それからトマトケチャップ、トマトピューレなどトマト加工品、こんにゃくなどが入ります。これらを含めて「5品目など」と言っているわけです。

このうち5品目とは米、麦、乳製品、牛肉・豚肉、甘味資源作物ですが、これはまさに日本の基幹作物です。とくに北海道のテンサイから沖縄のサトウキビまで南北に長い日本では多種多様な農産物を生産していますが、寒冷地や亜熱帯まである日本農業にとって地域の大事な基幹作物だから“重要品目”なのです。

2つめは、畜産物の重要性です。わが国は飼料自給率が低く加工畜産ではないかとも言われますが、大事なことは循環型農業を確立することです。それも土地利用型作物との循環です。そのためにやはり大家畜を中心とした畜産・酪農というものを基幹作物として位置づける必要があります。

3つめは、戦略作物という観点です。カロリーベースの自給率が40%を切っているなかで、要は穀物を生産することが大事だということです。それは主食用米の需要が少子高齢化で年々減少しているなかで、水田をいかに最大限活用して穀物をつくるかです。当然、自給率の低い小麦や大豆をつくることも大事ですが、小麦を水田でつくるのはやはり難しい。そこで水田で米をつくって小麦粉の代替需要にしていく。いわゆる米粉ですね。そのように日本も地球レベルの食料事情を見据えた食料増産を考えなければなりません。

◆国境措置の具体策示せ

中嶋 安倍総理は美しい田園を守る、伝統文化を守ると強調していますが、どう受け止めていますか。

冨士 棚田は日本の管理された水田の美しさですから、その水田を最大限活用するための道を国境措置として確保することが求められていると思います。

その点では総理の言われていることは抽象的な言葉にとどまっており、棚田や日本の伝統文化を守るというなら、それを具体的に守り発展させるために、国境措置はかくのごとく守る、国内政策はこういう手を打つと具体性をもって示していだきたいと思います。

◆暮らしから農業再編を

中嶋 一方で農産物貿易に関連して円安の進行が懸念されています。

中嶋 一方で農産物貿易に関連して円安の進行が懸念されています。

冨士 円安で海外から調達している飼料原料、肥料、農薬の一部もそうかもしれませんが、そうした基幹生産資材が高騰しています。それからLPガスなど火力発電用の原料も高騰すると電気代も上がることになり、何もしなくても生産コストが上がることになります。

これまでは規模拡大によるコスト低減に取り組んできましたが、それで済む話ではない状況になっていると思います。農業生産の高コスト化ということに対してやはり政策的な手立てを打つ、あるいは今までの政策を一部見直すということが必要だし、それがなければ持続可能な農業につながっていかない。加えて消費税も増税されます。将来的には10%で済まないかもしれませんから、そうなれば生産資材コストはもっと上がる。

ところが、農産物は需給事情に左右されて価格が決まるし、食料は人間にとって毎日必要不可欠な物財であることから、なかなか価格引き下げがむずかしい。これらを考えるとコスト増に対する政策支援のあり方を見直すべきで、来年から食料・農業・農村基本計画の見直しが始まると思いますが、そこでもぜひ議論していただきたいと思います。

中嶋 日本農業の構造改革も待ったなしの状況だという感じもします。国際情勢も変わるなか希望を持てるようにするにはどうしたらいいのでしょうか。

冨士 日本農業の構造改革という場合、とくに水田農業をどうするかが問題です。その水田農業は兼業農家をどう位置づけるかも含め、どのような営農形態をイメージするのかです。

それは地域にそれなりの人が住むことが大事だということです。ある1戸の農家が大規模経営をしてその他の家は地域から出ていくという絵姿に日本農業はならないと思いますね。

中嶋 コミュニティが崩壊してしまいます。

冨士 地域の人々が求めているのは、まさに暮らしの視点を入れ込んだ農業生産法人、営農組合という姿だと思います。老・壮・青が地域に住み、数人が100ha規模の水田経営に従事しても、多くの人は水管理などに携わるほか、野菜や果樹などの生産、あるいは農産加工に関わるといった複合経営の農業生産法人のかたちをつくる。自分たちの持っている能力を活用して生き生きと暮らしていく地域を再構築していく、それがもっともみんな望んでいる気がします。

中嶋 今のお話は6次産業化にも通じると思いますが、一方、政府は輸出振興にも力を入れています。そこはどうお考えですか。

冨士 輸出は大事ですが、過度な期待をするのは実態にあっていないと思います。自給率が40%を切っているわけですから、まず1億数千万人の日本の消費者に安心・安全な農産物を届けることが第一義だと思います。

それから日本の農産物は高品質だから売れるといいますが、高品質なのは手間がかかっているからです。粗放的な農業でできるわけではありません。ですから生産数量の飛躍的な拡大は難しい。また、高くても売れる、といっても限界があります。贈答品でもない限り、毎日食べるものを10倍もする値段で買うのかという問題があります。そうするといくら品質がよくても嗜好品的なものならやはり売れる量は限られる。そこを考えなくてはなりません。

◆所得の向上JAの役割

中嶋 さまざまな課題がありますが、これらを受けて農業団体は今後、どんな問題に取り組まなければならないとお考えですか。

冨士 JAは協同組合ですからメンバーズ・リレーションで組織を作り、閉鎖的であるということを指摘されがちです。その一方で、協同組合セクターとしてもこれまで合理的、効率的に事業を行うためには子会社など株式会社化してきた歴史もあります。

ただ、ここに来て自分たちの中だけで自己完結することが合理的、効率的なのか、それとも他産業と連携したほうが効率的で農家に対する還元が増大するのではないかという考えも出てきています。たとえば、JA共済連は東京海上日動との共同開発や査定システムの活用など協議を進めています。あるいはJA全農はキューピーとカット野菜の供給事業について提携をしました。全農は産地リレーでの野菜の原料供給は得意ですが、カット野菜として定時・定量的に外食産業などに販売していけるかとなると、そこはキューピーの販路を使ったほうが効率的だということです。

お互いにウィン・ウィンの関係をつくることによって付加価値を高め農家の所得向上につなげていこうということです。そういう意味では産業界と連携することも極めて大事になってきていると思います。

中嶋 ありがとうございました。

【インタビューを終えて】

わが国の農と食の将来を左右する検討が今まさに行われています。TPP交渉における国境措置のあり方、農業の成長産業化戦略をはじめとする構造改革が課題です。それに関連して二つの重要な論点がインタビューで指摘されました。一つはグローバルな視点、もう一つはイノベーションです。

わが国は大量の食料を輸入しているからこそ、途上国の食についても目を向けるべきということ。また、国際的にみた農業の多様性が重要であり、そしてそれを維持するための国際制度が求められるということです。このようなグローバルな視点を常に心にとめておきたいものです。

もう一点。農業の構造改革が成功するには、農業生産の技術進歩はもとより、それを支える農業資材・農産物加工・流通産業等のシステムや組織の革新が同時に求められます。JAとしてもすでに着手しているとのこと。あらゆる関係者が協働して、農業・食料産業のイノベーションが進むことを期待しています。(中嶋)

【2013年秋のTPP特集一覧】

・健康とは平和である (佐藤喜作・一般社団法人農協協会会長)

・【日本農業とTPP】決議実現が協定変える 食料増産こそ地球貢献 (冨士重夫・JA全中専務理事に聞く)

・【グローバリズムと食料安保】今こそ「99%の革命」を! 最後の砦「聖域」を守れ (鈴木宣弘・東京大学大学院教授)

・【米韓FTAと韓国社会】猛威振るうISD条項 日本の将来の姿を暗示 (立教大学教授・郭洋春)

・【アベノミクスとTPP】国民が豊かになるのか TPPと経済成長戦略 (東京大学名誉教授・醍醐聰)

・【食の安全確保】真っ当な食をこの手に 自覚的消費が未来拓く (元秋田大学教授・小林綏枝)

・【日本国憲法とISDS】人権よりも企業を尊重 締結すれば憲法破壊に (インタビュ― 弁護士・岩月浩二)

・【「国際化」と地域医療】地域を「病棟」と見立て 世界健康半島をめざす (インタビュ― JA愛知厚生連知多厚生病院院長・宮本忠壽)

・【TPPと日米関係】アジアとの歴史ふまえ、"新たな針路"見定めを (農林中金総合研究所基礎研究部長・清水徹朗)

・【国際化とグローバル化】国のかたちに違い認め、交流で地球より豊かに (大妻女子大学教授・田代洋一)

・【破壊される日本の伝統と文化】文化の原義は大地耕すこと (農民作家・星寛治)

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

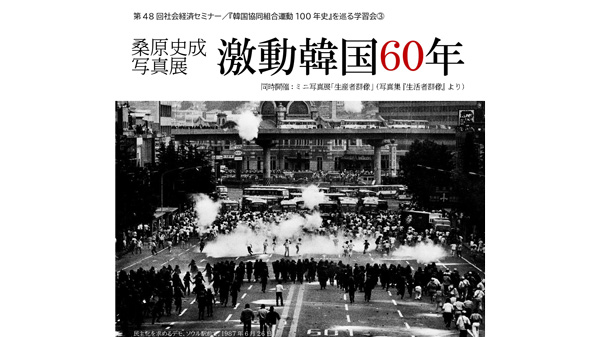

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日